WSI GenderDatenPortal: Einkommen: Quelle des überwiegenden Lebensunterhalts von Frauen und Männern 2024

Download Daten (xlsx)

Grafiken, Analysen, Tabellen (pdf)

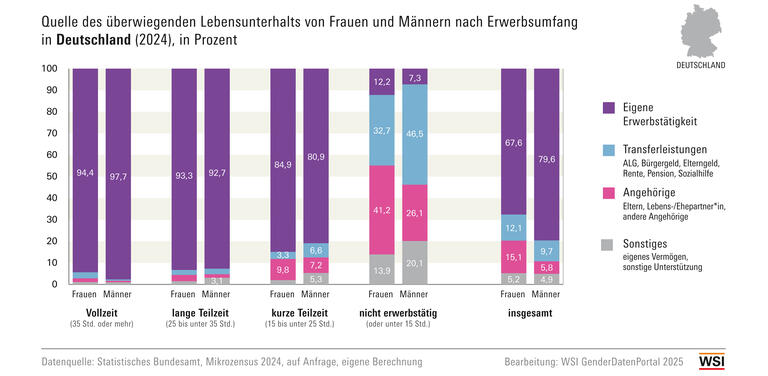

Für Frauen wie Männer im Erwerbsalter (18 bis unter 65 Jahre) ist die eigene Erwerbsarbeit die wichtigste Quelle des Lebensunterhalts – dies gilt für mindestens vier von fünf Erwerbstätigen mit einem Erwerbsumfang von mindestens 15 Stunden pro Woche (vgl. Grafik 1). In der Gesamtheit bestreiten Frauen ihren überwiegenden Lebensunterhalt in Deutschland im Jahr 2024 häufiger als Männer durch staatliche Transferleistungen, durch Angehörige, durch eigenes Vermögen oder sonstige Unterstützungen (zusammen: 32 Prozent, gegenüber 20 Prozent bei Männern) – was jedoch vorrangig auf die absolut höhere Zahl an ausschließlich geringfügig beschäftigten bzw. nichterwerbstätigen Frauen in Deutschland zurückgeführt werden muss. (1)

Der Umfang der Erwerbstätigkeit bestimmt ganz entscheidend, ob Frauen und Männer in Deutschland vorwiegend aus eigenem Erwerbseinkommen leben können (Grafik 1):

- Für fast alle vollzeiterwerbstätigen Frauen und Männer, die mindestens 35 Stunden pro Woche arbeiten, stellt das eigene Erwerbseinkommen die Basis des Lebensunterhalts dar (Männer: 98 Prozent; Frauen: 94 Prozent).

- Auch Frauen und Männer, die in „langer Teilzeit“ arbeiten (25 bis unter 35 Stunden pro Woche), bestreiten ihren Lebensunterhalt zu gleichem Anteil aus eigener Erwerbstätigkeit (jeweils 93 Prozent).

- Der Anteil der Frauen, die in „kurzer Teilzeit“ arbeiten (15 bis unter 25 Stunden pro Woche) und ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus der eigenen Erwerbstätigkeit bestreiten, ist um vier Prozentpunkte höher als der von vergleichbaren Männern (Frauen: 85, Männer: 81 Prozent).

- Nichterwerbstätige oder geringfügig tätige Frauen sind allerdings weitaus häufiger von der Unterstützung durch Angehörige abhängig als Männer: dies betrifft mehr als jede dritte Frau (41 Prozent), aber nur jeden vierten Mann (26 Prozent). Demgegenüber sind nichterwerbstätige oder geringfügig tätige Männer häufiger als Frauen auf staatliche Transferleistungen angewiesen (Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Elterngeld, Sozialhilfe oder Rente): dies trifft auf knapp jeden zweiten Mann (47 Prozent), aber nur jede dritte Frau zu (33 Prozent).

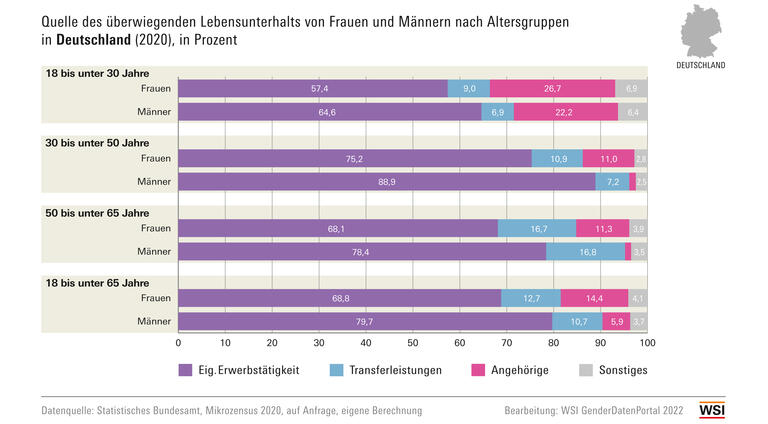

Insbesondere die Absicherung des überwiegenden Lebensunterhalts durch Angehörige variiert stark mit dem Alter der betroffenen Frauen und Männer (Grafik 2):

- Bei den jungen Erwachsenen (von 18 bis unter 30 Jahren) ist ein Viertel der Frauen (26 Prozent), aber nur ein Fünftel der Männer (21 Prozent) von der Unterstützung durch Angehörige zur Sicherung des überwiegenden Lebensunterhalts abhängig.

- In der mittleren Altersgruppe (30 bis unter 50 Jahren) zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern: 13 Prozent der Frauen, aber nur 2 Prozent der Männer sind auf Hilfe durch Angehörige angewiesen (vgl. Tab. 2).

- Ähnlich groß fallen die Unterschiede bei den Älteren (50 bis unter 65 Jahre) aus: Eine Unterstützung durch Angehörige ist für 12 Prozent der Frauen, aber nur für 2 Prozent der Männer notwendig, um den überwiegenden Lebensunterhalt abzusichern.

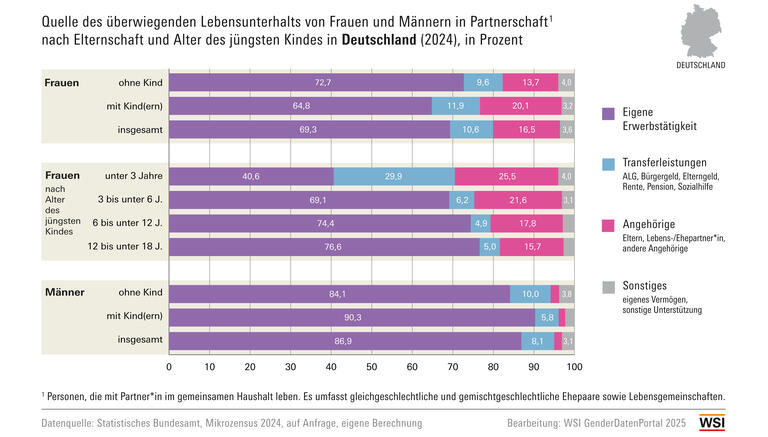

Elternschaft hat in Partnerschaften einen starken Einfluss auf die Absicherung des Lebensunterhalts von Frauen und Männern (Abb. 3):

- Jede fünfte Frau mit Kind(ern) sichert ihren überwiegenden Lebensunterhalt über Angehörige ab (20 Prozent), gegenüber nur 2 Prozent der Männer mit Kind(ern). Bei Frauen mit Kind(ern) unter drei Jahren trifft dies sogar auf jede vierte Frau zu (26 Prozent), aber auf fast keine Männer (1 Prozent) (Tab. 3).

- Jede achte Frau mit Kindern sichert ihren überwiegenden Lebensunterhalt mit Hilfe von staatlichen Transferleistungen ab (12 Prozent), was nur auf jeden sechzehnten Mann zutrifft (6 Prozent). Bei Frauen mit Kindern unter drei Jahren trifft dies sogar auf jede dritte Frau zu (30 Prozent), jedoch nur auf jeden dreizehnten Mann (8 Prozent) (Tab. 3). (2)

Hauptursache für die geschlechterbezogenen Unterschiede bei der Absicherung des überwiegenden Lebensunterhalts durch staatliche Transferleistungen und Angehörige ist die Arbeitsteilung der Geschlechter im Paarkontext, insbesondere bei Paaren mit Kind(ern). Im Vergleich zu Vätern leisten Mütter einen sehr viel größeren Anteil an unbezahlter Arbeitszeit (für Hausarbeit und Fürsorgearbeit). (3) In einem Viertel aller Paarhaushalte mit Kindern ist nur der Mann erwerbstätig. Und auch wenn beide Partner*innen erwerbstätig sind, wird in zwei Dritteln der Paarhaushalte das sog. „Zuverdienermodell“ praktiziert, d.h. der Mann arbeitet in Vollzeit, die Frau in Teilzeit. (4) Es sind meist die Frauen, die ihre Arbeitszeit reduzieren, da sie oft bereits ein geringeres Entgelt erzielen als ihr Partner und die Reduktion ihrer Arbeitszeit zu weniger finanziellen Einbußen im Haushaltseinkommen führt als es beim Partner der Fall wäre. (5) Gesetzliche Rahmenbedingungen wie die beitragsfreie Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, das Ehegattensplitting und die steuerlich gesonderte Behandlung von Minijobs geben zudem auch noch Anreize für Mütter geringfügig tätig oder nichterwerbstätig zu sein. (6)

Aus Gleichstellungsperspektive sind längere Erwerbsunterbrechungen von Frauen, bzw. längere Phasen ausschließlich mit kurzer Teilzeit und/oder geringfügiger Beschäftigung, kritisch zu bewerten, da sie mit großen Risiken für den weiteren Erwerbs- und Lebensverlauf behaftet sind. Damit gehen einerseits reduzierte Karriere- und Entwicklungschancen sowie ein nicht existenzsicherndes Einkommen einher. (7) Frauen sind damit im Alter nicht ausreichend finanziell abgesichert. Dies zeigt sich unter anderem an dem in Deutschland ausgeprägten Gender Pension Gap. (8) Noch gravierender ist die Situation für Frauen, wenn sie Kinder zu versorgen haben: „Sieben von zehn beschäftigten Frauen wären mit ihrem aktuellen Verdienst nicht in der Lage, langfristig für sich und ein Kind zu sorgen“, d. h. aus ihrer eigenen Erwerbstätigkeit ausreichend Ansprüche zur Existenzsicherung zu erwerben, so dass sie auch im Fall von Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit existenziell abgesichert sind. (9)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau

Literatur

Geyer, Johannes/Haan, Peter/Teschner, Mia (2024): Ausbau der Pflegeversicherung könnte Gender Care Gap in Deutschland reduzieren. In: DIW Wochenbericht, 07/2024, letzter Zugriff: 21.08.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Abhängig beschäftigte Frauen und Männer mit langfristiger Existenzsicherung 2010–2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Gender Pay Gap 2006-2024. In: WSI GenderDatenPortal

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025c): Gender Pension Gap bei eigenen Alterssicherungsleistungen 1992–2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Elterngeldbezug in Deutschland 2008-2021. In: WSI-GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Erwerbskonstellationen in Paarhaushalten 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025a): Erwerbstätigenquoten und Erwerbsquoten. In: WSI-GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025b): Minijobs als einzige Erwerbstätigkeit 2004-2023. In: WSI-GenderDatenPortal.

Pimminger, Irene (2024): Wie unabhängig sind Frauen in Deutschland? Zur Bedeutung existenzsichernder Beschäftigung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen, Berlin, letzter Zugriff: 21.08.2025.

Statistisches Bundesamt (2024): Qualitätsbericht. Mikrozensus 2023, letzter Zugriff: 21.08.2025.

Statistisches Bundesamt (2022): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung. Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2020 (Endgültige Ergebnisse), Fachserie 1 Reihe 4.1, letzter Zugriff: 21.08.2025.

Statistisches Bundesamt (2021): Glossar. Mikrozensus 2020, letzter Zugriff: 21.08.2025.

Wrohlich, Katharina (2024): Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ursachen des hohen Teilzeitanteils und politische Handlungsoptionen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 22+23/74, S. 33-38, letzter Zugriff: 21.08.2025.

(1) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025b): Minijobs als einzige Erwerbstätigkeit 2004-2023 sowie Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025a): Erwerbstätigenquoten und Erwerbsquoten 1991-2023. Jeweils in: WSI-GenderDatenPortal.

(2) Es ist davon auszugehen, dass unter den verschiedenen Transferleistungen besonders das Elterngeld ausschlaggebend ist. Frauen beziehen immer noch sehr viel häufiger Elterngeld als Männer. Vgl. hierzu auch: Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Elterngeldbezug in Deutschland 2008-2021. In: WSI-GenderDatenPortal.

(3) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(4) Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Erwerbskonstellationen in Paarhaushalten 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(5) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Gender Pay Gap 2006-2024. In: WSI GenderDatenPortal sowie vgl. Geyer, Johannes/Haan, Peter/Teschner, Mia (2024): Ausbau der Pflegeversicherung könnte Gender Care Gap in Deutschland reduzieren. In: DIW Wochenbericht, 07/2024, S. 97.

(6) Vgl. Wrohlich, Katharina (2024): Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ursachen des hohen Teilzeitanteils und politische Handlungsoptionen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 22+23/74, S. 37.

(7) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Abhängig beschäftigte Frauen und Männer mit langfristiger Existenzsicherung 2010–2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(8) Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025c): Gender Pension Gap bei eigenen Alterssicherungsleistungen 1992–2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(9) Pimminger, Irene (2024): Wie unabhängig sind Frauen in Deutschland? Zur Bedeutung existenzsichernder Beschäftigung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen, Berlin, S. 16f.