Erwerbsarbeit

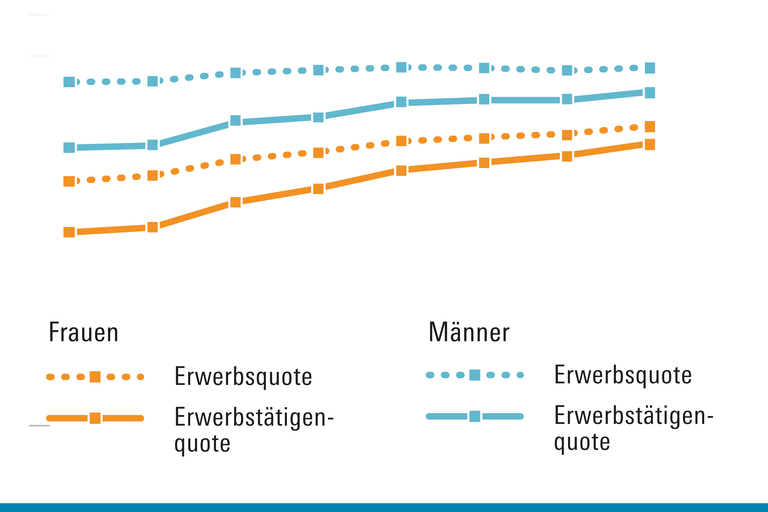

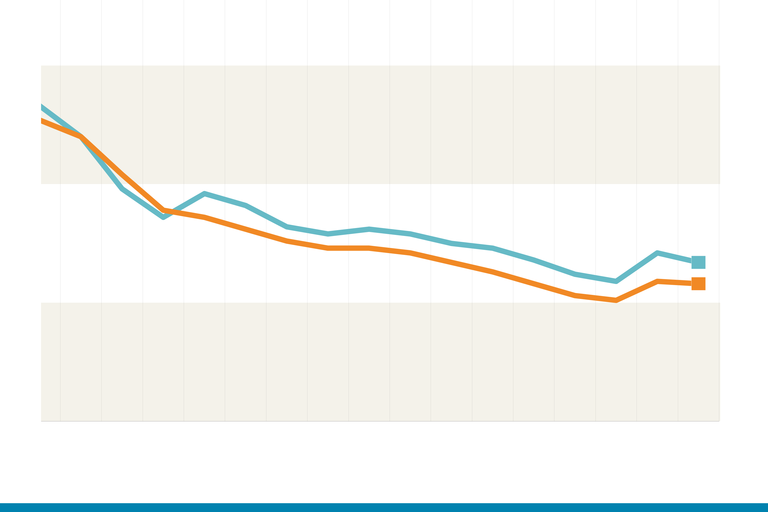

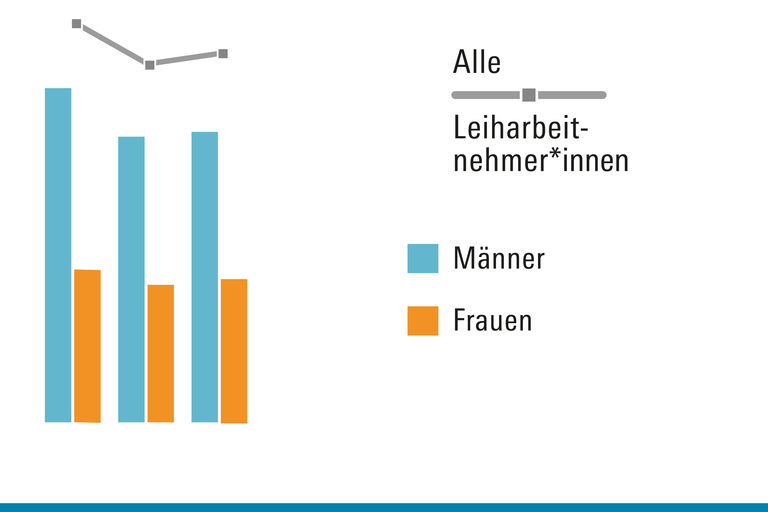

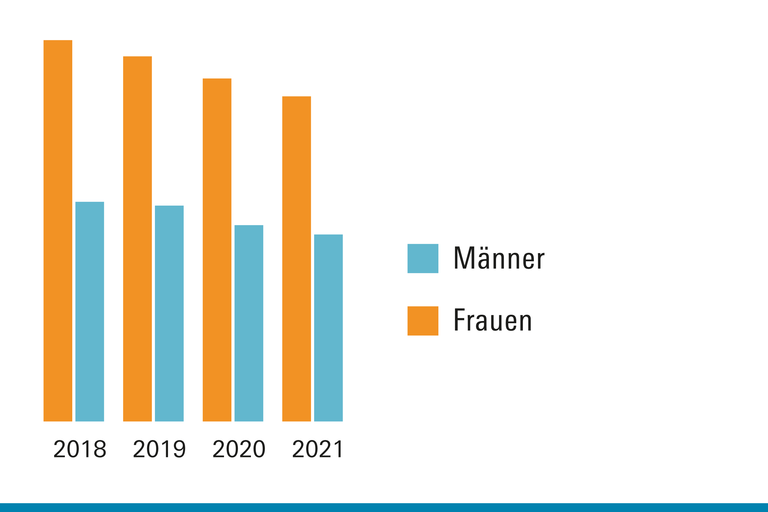

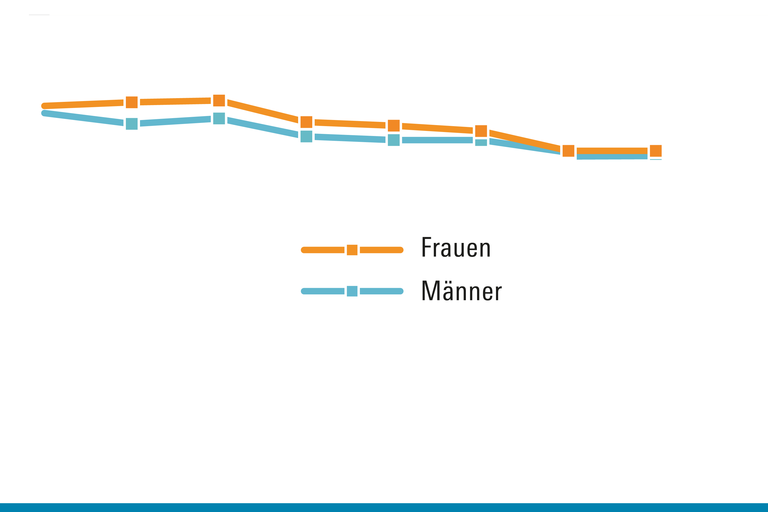

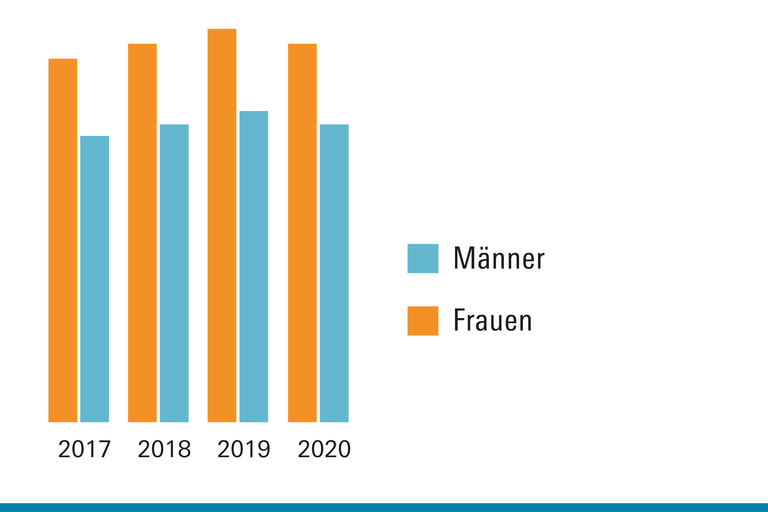

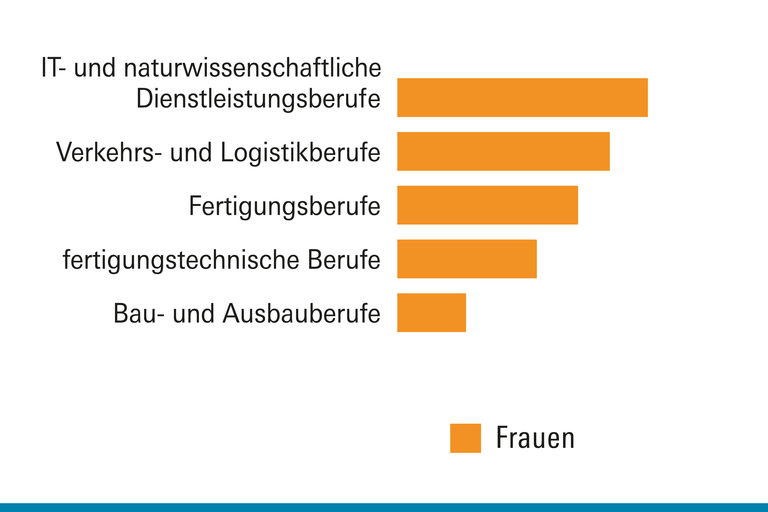

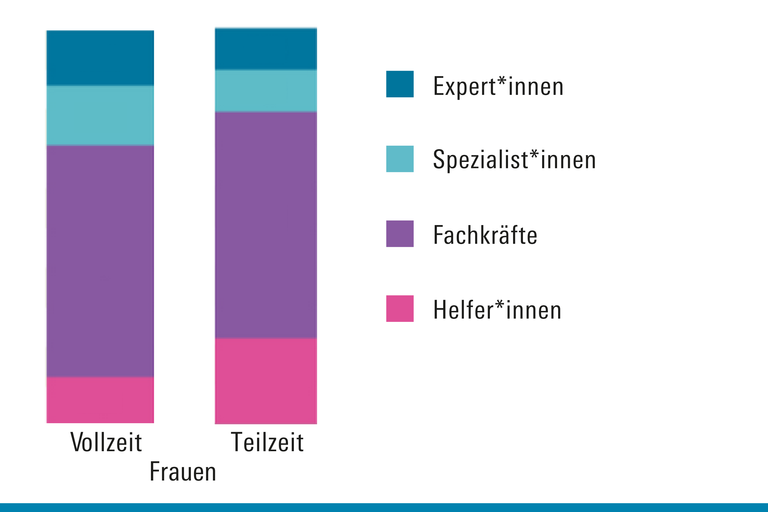

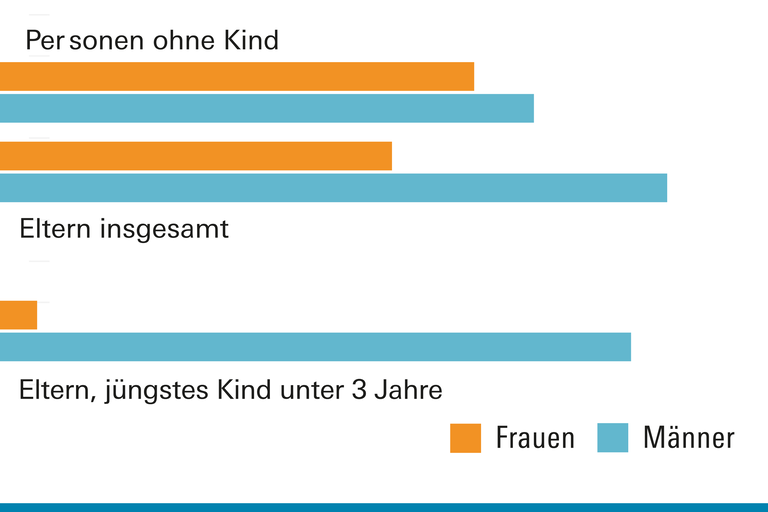

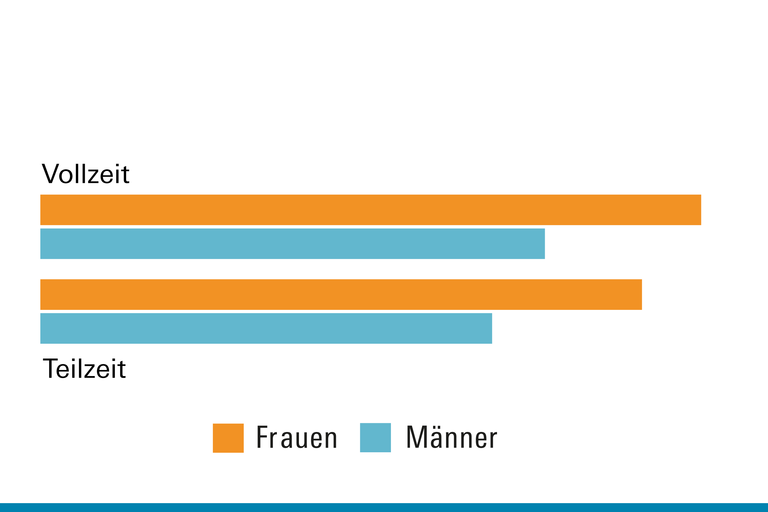

Frauen holen bei der Erwerbsbeteiligung weiter auf, arbeiten aber häufiger in Jobs mit geringeren Karriereperspektiven: Die geschlechtsspezifische Lücke hat sich verringert, aber dennoch liegt der Abstand zur Erwerbsbeteiligung von Männern bei sieben Prozentpunkten. Zudem sind Frauen weiterhin deutlich seltener als Expert*innen tätig. Dies gilt für sowohl für Vollzeit- als auch für Teilzeitbeschäftigte. Darüber hinaus unterscheiden sich die Erwerbsverhältnisse nach wie vor erheblich: Frauen stellen mit rund 60 Prozent die Mehrheit der ausschließlich geringfügig Beschäftigten, aber nur ein Drittel aller Selbstständigen. Ihr Anteil an den Solo-Selbständigen ist überproportional hoch.