WSI GenderDatenPortal: Einkommen: Vollzeitbeschäftigte mit Einkommen bis 2.000 Euro in Deutschland 2011-2022

Grafiken, Analyse, Tabellen (pdf)

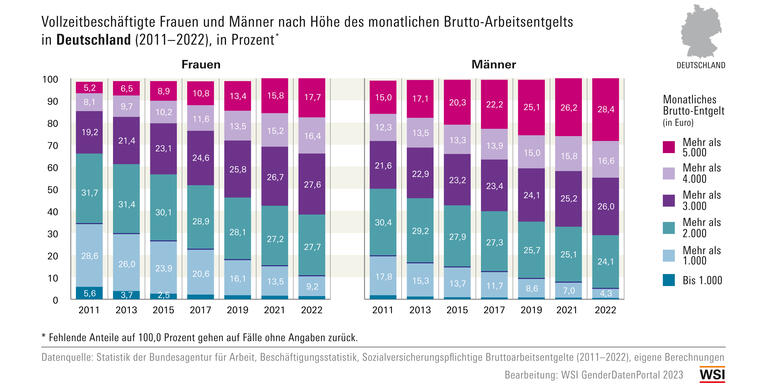

In Vollzeit beschäftigte Frauen erzielen in Deutschland im Jahr 2022 im Durchschnitt geringere Brutto-Einkommen als vollzeitbeschäftigte Männer. Sie verdienen häufiger als Männer höchstens 2.000 Euro pro Monat. (1) Bei der Verteilung der monatlichen Brutto-Einkommen von Frauen und Männern zeigen sich Unterschiede vor allem am oberen und unteren Rand der Einkommensskala (Grafik 1):

- Ein monatliches Brutto-Einkommen oberhalb von 5.000 Euro erzielt jeder vierte vollzeitbeschäftigte Mann (28 Prozent), aber nur jede sechste Frau (18 Prozent).

- Ein niedriges Brutto-Einkommen bis maximal 2.000 Euro erzielt jeder zwanzigste Mann (5 Prozent) und sogar nur jede zehnte Frau (10 Prozent) in Deutschland. Frauen sind damit doppelt so oft wie Männer von besonders geringen Vollzeiteinkommen betroffen. (2)

Innerhalb des Beobachtungszeitraums 2011 bis 2022 hat sich die Verteilung der Einkommen ebenso vor allem im Bereich der besonders hohen und der besonders niedrigen Vollzeiteinkommen verändert (vgl. Grafik 1):

- Zwischen 2011 und 2022 hat sich der Anteil der Einkommen oberhalb von 5.000 Euro bei Männern von 15 auf 28 Prozent fast verdoppelt. Bei den Frauen hat er sich – ausgehend von einem deutlich niedrigeren Niveau - mehr als verdreifacht (von 5 auf 18 Prozent), liegt aber weiterhin deutlich hinter dem bei Männern zurück.

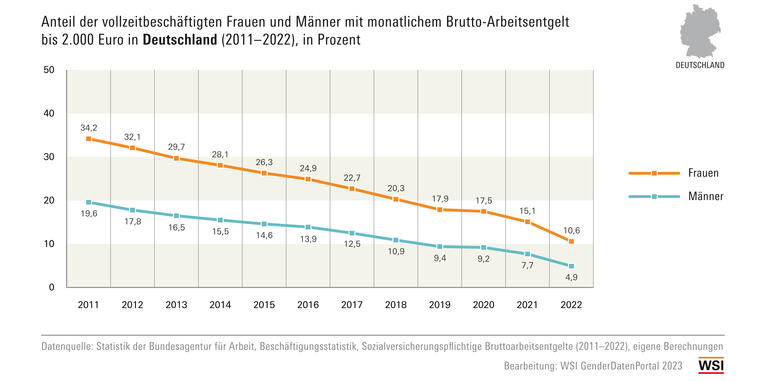

- Auch bei den besonders niedrigen Einkommen zeigen sich starke Veränderungen (vgl. Tab. 1): Im Jahr 2011 verdiente jede dritte vollzeitbeschäftigte Frau (34 Prozent) und jeder fünfte Mann (20 Prozent) maximal 2.000 Euro brutto pro Monat. Bis 2022 ist dieser Anteil bei den Frauen auf ein Drittel davon zurückgegangen (10 Prozent), bei den Männern sogar auf ein Viertel davon (5 Prozent).

Da sich der Anteil der Vollzeitbeschäftigten mit besonders niedrigen Einkommen bei Männern im Beobachtungszeitraum stärker verringert hat als bei Frauen, ist der geschlechterbezogene Abstand beim Bezug von besonders niedrigen Vollzeiteinkommen prozentual sogar noch angewachsen: Im Jahr 2011 verfügten Frauen 1,7-mal häufiger über ein Vollzeiteinkommen bis maximal 2.000 Euro/Monat (34 gegenüber 20 Prozent, vgl. Grafik 4) als Männer. Im Jahr 2022 trifft dies auf Frauen nun sogar 2,2-mal häufiger zu als auf Männer (11 gegenüber 5 Prozent).

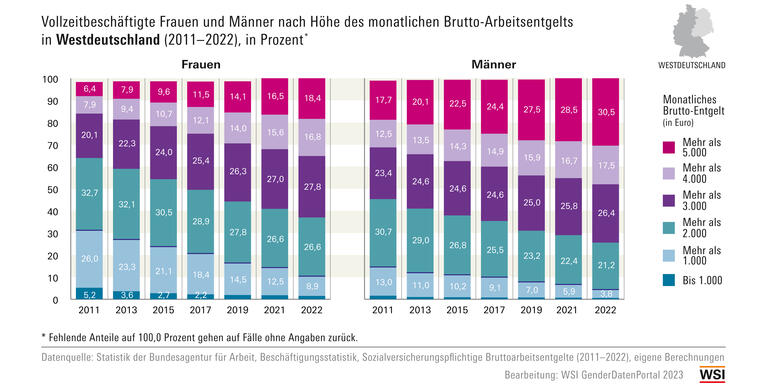

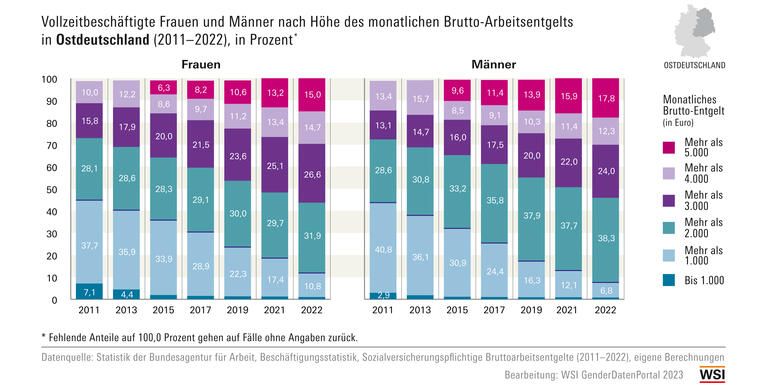

Auch im regionalen Vergleich fallen bei den Niedrigeinkommen enorme Unterschiede auf (Grafik 2 und 3):

- Vollzeitbeschäftigte Frauen und Männer sind in Ostdeutschland in viel stärkerem Maße von besonders niedrigen Einkommen betroffen als in Westdeutschland. (3) Im Jahr 2011 verdiente sogar fast die Hälfte aller Frauen (45 Prozent) und Männer (44 Prozent) maximal 2.000 Euro brutto im Monat. Zwar verringerten sich diese Anteile bis zum Jahr 2022 deutlich, bei Männern allerdings etwas stärker als bei Frauen (2022: Frauen 12 Prozent und Männer 8 Prozent). Damit hat sich der geschlechterbezogene Abstand trotz Rückgang sogar vergrößert (von 1 auf 4 Prozentpunkte).

- In Westdeutschland verdienen Vollzeitbeschäftigte im Jahr 2022 weitaus seltener nur maximal 2.000 Euro monatlich als in Ostdeutschland. Dies gilt für Frauen (10 Prozent), als auch insbesondere für Männer (4 Prozent). Der geschlechterbezogene Abstand ist in Westdeutschland gegenüber 2011 zwar erheblich zurückgegangen (von 16 auf 6°Prozentpunkte) – fällt damit aber weiterhin größer aus als in Ostdeutschland.

Zur Einordnung: Wissenschaftliche Studien, die niedriges Entgelt – anders als hier – auf Basis der Stundenverdienste berechnen und zudem nicht ausschließlich Vollzeitbeschäftigte in die Betrachtung einbeziehen, weisen sogar noch einen deutlich höheren Anteil an Beschäftigten mit sog. Niedrigeinkommen aus. (4) Im Jahr 2022 lag das vom Statistischen Bundesamt berechnete sog. Niedriglohnrisiko unter allen abhängig Beschäftigten in Deutschland bei 19 Prozent, mit einem deutlich höheren Risiko für Frauen als für Männer (Frauen: 23 Prozent, Männer: 16 Prozent). (5) Die höheren Niedriglohnrisiken von Frauen ergeben sich auch daraus, dass diese häufiger in Teilzeit arbeiten bzw. häufiger eine geringfügige Beschäftigung ausüben. (6)

Demgegenüber belegen die hier vorgestellten Ergebnisse eindrücklich, dass der unterschiedliche Erwerbsumfang von Frauen und Männern nur einen Teil des höheren Niedriglohnrisikos von Frauen erklären kann: Selbst wenn nur Frauen und Männer in Vollzeit verglichen werden, sind es die Frauen, die doppelt so oft wie Männer nur ein niedriges Vollzeiteinkommen von maximal 2.000 Euro brutto im Monat erzielen.

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau

Literatur

Statistisches Bundesamt (2023): Qualität der Arbeit - Niedriglohnquote, letzter Zugriff: 26.10.2023.

Kalina, Thorsten/Weinkopf, Claudia (2021): Niedriglohnbeschäftigung 2019 – deutlicher Rückgang vor allem in Ostdeutschland, IAQ-Report 2020-05, letzter Zugriff: 26.10.2023.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023): Beschäftigungsstatistik, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte (Jahreszahlen). Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise, Stichtag 31. Dezember 2022, letzter Zugriff: 26.10.2023.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020): Beschäftigungsstatistik, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte (Jahreszahlen). Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise, Stichtag 31. Dezember 2019, letzter Zugriff: 26.10.2023.

Fußnoten

(1) Die Analysen der Bundesagentur für Arbeit basieren auf der Kerngruppe der Vollzeitbeschäftigten (siehe Glossar und Methodische Anmerkungen).

(2) Als sog. Niedrigeinkommen sind alle Einkommen definiert, die unterhalb des Schwellenwertes von zwei Dritteln des deutschen Medianeinkommens liegen. Dieser Schwellenwert wird normalerweise auf Basis der durchschnittlichen Entgelte eines Jahres ermittelt, und ändert sich daher von Jahr zu Jahr. Abweichend davon wird in den hier vorliegenden Analysen ein fixer Schwellenwert von maximal 2.000 Euro brutto Vollzeiteinkommen für alle Jahre des Beobachtungszeitraums herangezogen.

(3) Bei der Interpretation der – im Vergleich zu Westdeutschland – höheren Anteile in Ostdeutschland ist zu beachten, dass diese Unterschiede vor allem auf das insgesamt niedrigere Lohnniveau in Ostdeutschland zurückzuführen sind. In vielen wissenschaftlichen Analysen zur sog. Niedriglohnquote werden daher für West- und Ostdeutschland jeweils eigene Medianwerte bestimmt, um den jeweils regionalen Anteil an Niedriglohnbezieher*innen zu ermitteln.

(4) Vgl. Kalina, Thorsten/Weinkopf, Claudia (2021): Niedriglohnbeschäftigung 2019, S. 6f. und Tabelle 1 auf S. 9.

(5) Statistisches Bundesamt (2023): Qualität der Arbeit - Niedriglohnquote.

(6) Vgl. a.a.O.