WSI GenderDatenPortal: Erwerbsarbeit: Erwerbstätigenquoten und Erwerbsquoten 1991-2023

Grafiken, Analysen, Tabellen (pdf)

Frauen sind in Deutschland immer noch seltener erwerbstätig als Männer. Allerdings hat sich die Teilhabe beider Geschlechter am Erwerbsleben im Beobachtungszeitraum zwischen 1991 und 2023 stark angeglichen.

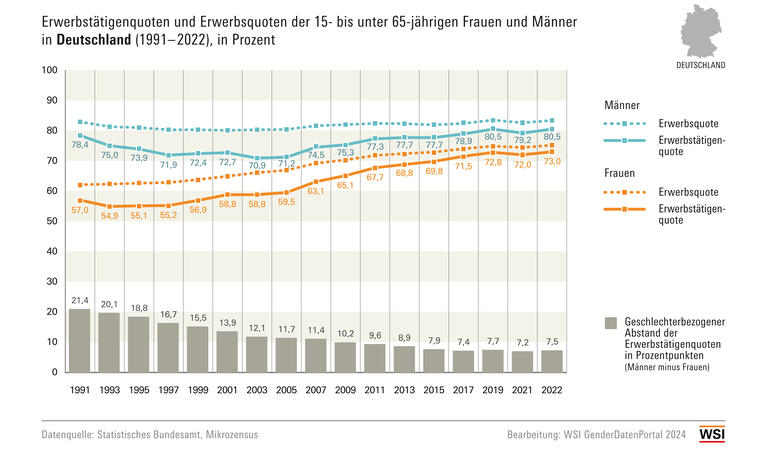

Dies zeigt sich sehr deutlich an der Entwicklung der Erwerbstätigenquote, dem Indikator für eine aktive Beteiligung am Erwerbsleben (vgl. Grafik 1):

- Die Erwerbstätigenquote der Frauen nahm bereits Ende der 90er Jahre und dann vor allem in den Jahren seit 2005 stark zu. Bis 2019 stieg sie auf 73 Prozent an. In den Jahren 2020/2021 ging die Erwerbstätigenquote der Frauen infolge der Corona-Pandemie erstmals wieder leicht zurück (vgl. Tab. 1). Im Jahr 2023 liegt die Erwerbstätigenquote mit 74 Prozent nicht nur bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau, sondern sogar noch darüber.

- Bei den Männern ging die Erwerbstätigenquote zwischen 1991 und 2003 deutlich zurück (von 78 Prozent auf 71 Prozent). Bis 2019 stieg sie dann deutlich an (bis auf 81 Prozent), fiel aber ebenfalls in den Corona-Jahren leicht ab. Im Jahr 2023 liegt sie mit 81 Prozent wieder auf Vor-Corona-Niveau.

- Der Abstand der Erwerbstätigenquoten zwischen Frauen und Männern ging in einem Zeitraum von rund 30 Jahren um zwei Drittel und damit deutlich zurück – von 21 Prozentpunkten (1991) auf 7 Prozentpunkte (2023).

Sowohl bei Frauen als auch bei Männern führte die Corona-Pandemie zu einem vorübergehenden Rückgang der Erwerbsbeteiligung: Die Erwerbstätigenquote der Frauen fiel im Jahr 2021 um 0,8 Prozentpunkte niedriger aus als 2019, die der Männer sogar um 1,3 Prozentpunkte. Während der Lockdown-Phasen wurden Beschäftigungsverhältnisse häufiger beendet und zugleich Neueinstellungen seltener vorgenommen, daher ging die Erwerbsbeteiligung zurück und die Arbeitslosenquote stieg rasant an. (1) Aufgrund von geschlechtertypischen Mustern der Berufswahl sowie der „konjunkturellen“ Eintrübung auf den Arbeitsmarkt verlief der Erholungsprozess hiervon bei Frauen langsamer als bei Männern. (2) Mittlerweile hat sich die Arbeitsmarktlage in Deutschland jedoch wieder stabilisiert. (3)

Auch mittels des zweiten Indikators, der Erwerbsquote, die den Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung im Erwerbsalter ausweist (4), lässt sich für den Beobachtungszeitraum ein deutlicher Rückgang des geschlechterbezogenen Abstands beobachten (vgl. Tab. 1):

- Bei den Frauen ist die Erwerbsquote zwischen 1991 und 2023 fast kontinuierlich angestiegen, von 62 Prozent (1991) auf 76 Prozent (2023).

- Im Vergleich dazu veränderte sich die Erwerbsquote der Männer über den gesamten Beobachtungszeitraum nur leicht: Ausgehend von 83 Prozent (1991) ging sie zunächst leicht zurück (auf 80 Prozent im Jahr 2000), stieg dann aber langsam wieder auf 84 Prozent an (2019). Im Jahr 2023 liegt sie mit rund 84 Prozent in etwa wieder auf dem Ausgangsniveau von 1991.

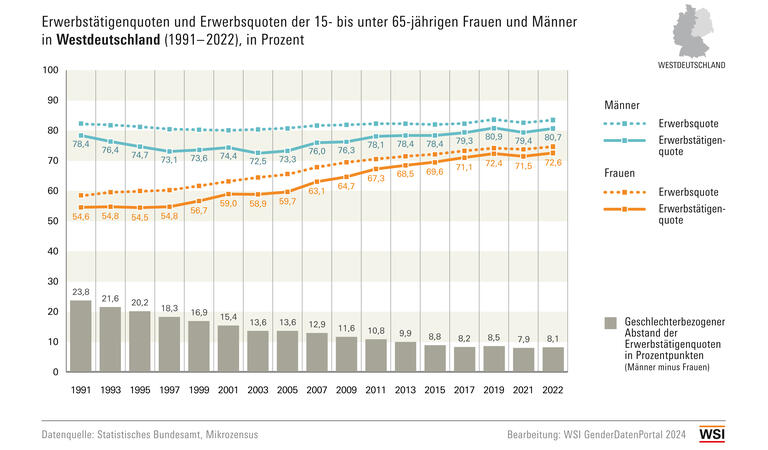

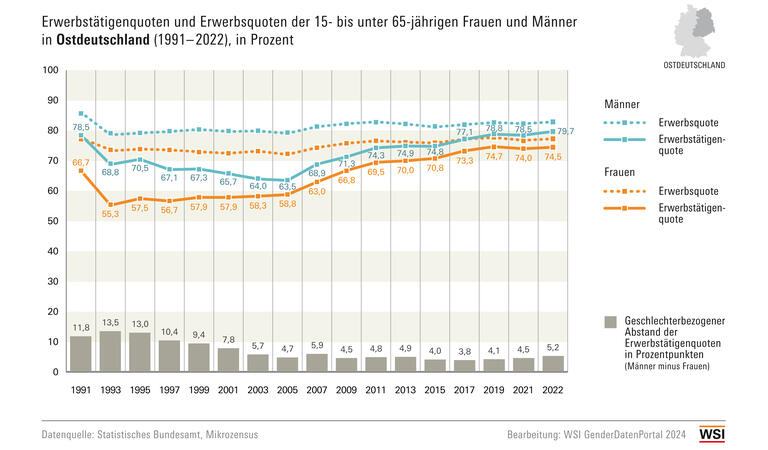

Der regionale Vergleich zeigt, dass die Entwicklungen in Westdeutschland nur geringfügig von jenen für Deutschland insgesamt abweichen, während für Ostdeutschland deutliche Unterschiede festzustellen sind (vgl. Grafik 3):

- In Ostdeutschland sank die Erwerbstätigenquote von Frauen und Männern zu Beginn der 1990er Jahre innerhalb weniger Jahre drastisch ab.

- Zwischen 2000 und 2007 lag die Erwerbstätigenquote von Frauen in Ostdeutschland unterhalb derjenigen von Frauen in Westdeutschland. Für Frauen in Ostdeutschland stieg die Erwerbstätigenquote ab dem Jahr 2005 jedoch stark an und fällt seit dem Jahr 2009 höher aus als die der Frauen in Westdeutschland. Dies gilt auch noch im Jahr 2023.

- Auch die Erwerbstätigenquote der Männer in Ostdeutschland stieg seit 2005 erkennbar an und liegt 2023 mit 79 Prozent erneut auf dem Niveau von 1991.

- Der geschlechterbezogene Abstand der Erwerbstätigenquoten fällt in Westdeutschland über den gesamten Beobachtungszeitraum deutlich höher aus als in Ostdeutschland. Im Jahr 2023 beträgt der Abstand der beiden Regionen zueinander drei Prozentpunkte (Westdeutschland: 8 Prozent, Ostdeutschland: 5 Prozent).

Ursachen für den geschlechterbezogenen Erwerbsabstand: Der geringere Geschlechterabstand in Ostdeutschland ist nur zum Teil auf die höheren Erwerbstätigenquoten von Frauen in Ostdeutschland zurückzuführen. Daneben spielen auch die (immer noch) schlechteren strukturellen Bedingungen auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt eine Rolle, die zu einer – im Vergleich zu Westdeutschland – niedrigeren Erwerbstätigenquote der Männer führen. Dies zeigt sich auch daran, dass die Lücke zwischen Erwerbsquoten (potentielle Erwerbsbeteiligung) und Erwerbstätigenquoten (tatsächliche Erwerbsbeteiligung) in Ostdeutschland größer ist als in Westdeutschland – und dies sowohl bei Frauen wie Männern.

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den PDF-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau, Anika Lindhorn

Literatur

Bauer, Anja et al. (2021): Arbeitsmarkt auf dem Weg aus der Krise. IAB-Kurzbericht 06/2021. Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, letzter Zugriff: 21.05.2025.

Bundesagentur für Arbeit (2024): Die Arbeitsmarktsituation von Frauen und Männern 2023, Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt, Juli 2024, Nürnberg, letzter Zugriff am 21.05.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2023): Arbeitslosenquoten 1991-2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Statistisches Bundesamt (2024): Mikrozensus. Qualitätsbericht 2023, letzter Zugriff: 21.05.2025.

Statistisches Bundesamt (2024): Statistischer Bericht. Mikrozensus – Arbeitsmarkt. 2023 (Erstergebnis), letzter Zugriff: 21.05.2025.

Statistisches Bundesamt (2022): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung. Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2020 (Endgültige Ergebnisse), Fachserie 1 Reihe 4.1, letzter Zugriff: 21.05.2025.

Statistisches Bundesamt (2020): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung. Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2019, Fachserie 1 Reihe 4.1, letzter Zugriff: 21.05.2025.

(1) Vgl. Bauer et al. (2021): Arbeitsmarkt auf dem Weg aus der Krise, S. 5.

(2) Bundesagentur für Arbeit (2024): Die Arbeitsmarktsituation von Frauen und Männern 2023, S. 20.

(3) Dies gilt für die Erwerbstätigenquoten wie auch für die Arbeitslosenquoten von Frauen und Männern. Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2023): Die Arbeitsmarktsituation von Frauen und Männern 2022, S. 19 sowie Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2023): Arbeitslosenquoten 1991-2022.

(4) Zur Definition der Erwerbsquote siehe Glossar.