WSI GenderDatenPortal: Erwerbsarbeit: Vertikale Segregation des Arbeitsmarktes 2023

Grafiken, Analysen, Tabellen (pdf)

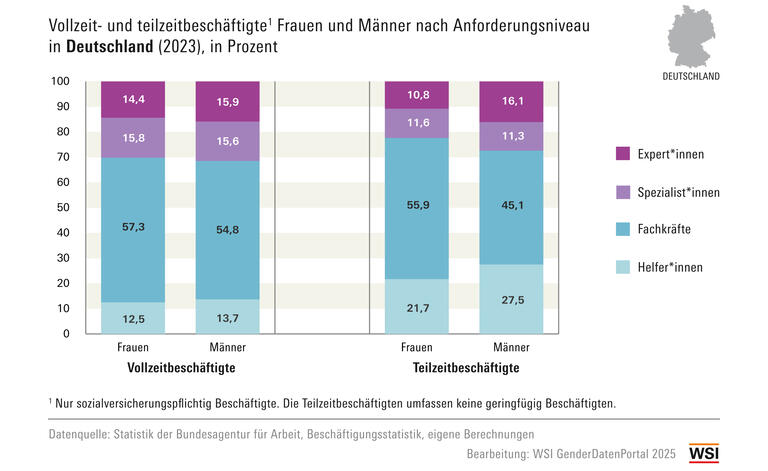

Frauen sind in Deutschland im Jahr 2023 seltener als Expert*innen tätig als Männer. Dies gilt für Frauen in Vollzeit, aber noch viel stärker für Frauen in Teilzeit. Die ungleiche Verteilung der Geschlechter auf die vier Anforderungsniveaus ist ein Indikator für die geschlechterbezogene vertikale Segregation des deutschen Arbeitsmarktes. (1)

Die Anzeichen für eine vertikale Segregation von Frauen und Männern kommen bei Vollzeitbeschäftigten über die verschiedenen Anforderungsniveaus hinweg unterschiedlich deutlich zum Vorschein (vgl. Grafik 1):

- Auf dem höchsten Anforderungsniveau (Expert*innen) sind 14 Prozent aller vollzeitbeschäftigten Frauen, aber 16 Prozent der vollzeitbeschäftigten Männer tätig.

- Als Spezialist*innen – also auf dem zweithöchsten Anforderungsniveau – sind Frauen und Männer annähernd gleich häufig beschäftigt (16 Prozent).

- Als Fachkraft arbeitet mehr als jede zweite vollzeitbeschäftigte Frau (57 Prozent) und mehr als jeder zweite vollzeitbeschäftigte Mann (55 Prozent).

- Jede achte vollzeitbeschäftigte Frau (13 Prozent) sowie jeder siebte Mann (14 Prozent) arbeitet auf dem niedrigsten Anforderungsniveau als Helfer*in.

Für Teilzeitbeschäftigte fallen die Hinweise auf eine vertikale Segregation – über alle Anforderungsniveaus hinweg – sogar noch deutlicher aus:

- Männer in Teilzeit arbeiten 1,5-mal so häufig als Expert*innen wie Frauen (16 Prozent gegenüber 11 Prozent).

- Als Spezialist*innen sind Frauen (12 Prozent) und Männer (11 Prozent) in Teilzeit vergleichbar häufig auf dem zweithöchsten Anforderungsniveau tätig.

- Deutliche Unterschiede sind für die Teilzeitbeschäftigten jedoch bei den Fachkräften festzustellen: mehr als jede zweite Frau (56 Prozent), aber weniger als die Hälfte der Männer (45 Prozent) arbeitet als Fachkraft.

- Teilzeitbeschäftigte Männer sind häufiger auf dem niedrigsten Anforderungsniveau zu finden als teilzeitbeschäftigte Frauen: gut ein Viertel der Männer (28 Prozent), aber nur gut ein Fünftel der Frauen (22 Prozent) arbeitet als Helfer*in.

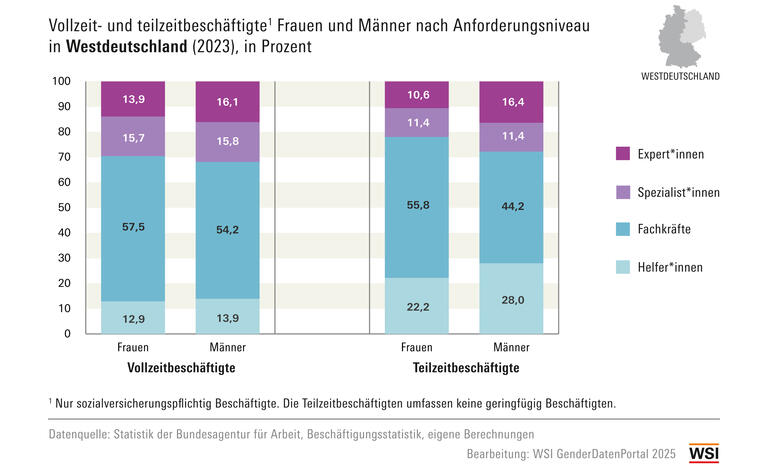

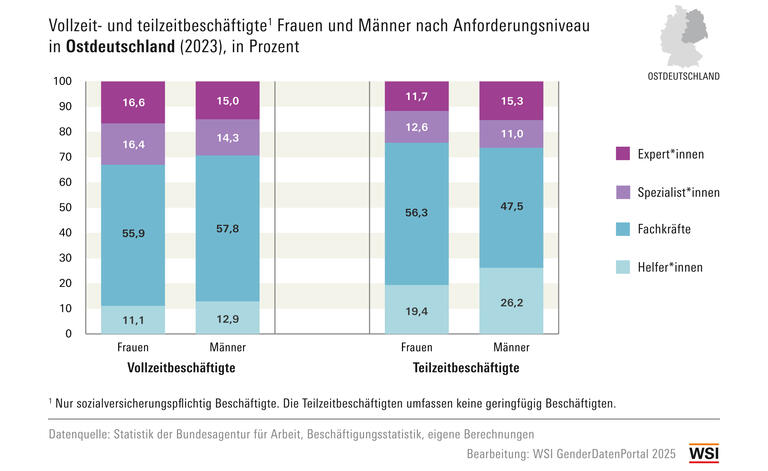

Im regionalen Vergleich ergibt sich für Westdeutschland eine fast identische Verteilung beider Geschlechter auf die Anforderungsniveaus wie für Gesamtdeutschland, während sich für Ostdeutschland eine eher entgegengesetzte Situation zeigt:

- In Ostdeutschland erweist sich die vertikale Segregation der Geschlechter als weniger stark ausgeprägt und fällt zudem eher zu Ungunsten von Männern aus. Auf den beiden höchsten Anforderungsniveaus finden sich anteilig mehr Frauen als Männer. So sind unter den Vollzeitbeschäftigten in Ostdeutschland Frauen etwas häufiger als Männer als Expert*innen (17 Prozent gegenüber 15 Prozent) oder als Spezialist*innen tätig (16 Prozent gegenüber 14 Prozent). Und unter Teilzeitbeschäftigten arbeiten Frauen zumindest häufiger als Männer als Spezialist*innen (13 Prozent gegenüber 11 Prozent).

- In Westdeutschland wirkt sich die stärker ausgeprägte vertikale Segregation hingegen zu Ungunsten der Frauen aus: Der Anteil an Expert*innen bzw. Spezialist*innen ist hier für Männer durchgängig höher als für Frauen. Dies gilt sowohl für Vollzeitbeschäftigte als auch für Teilzeitbeschäftigte.

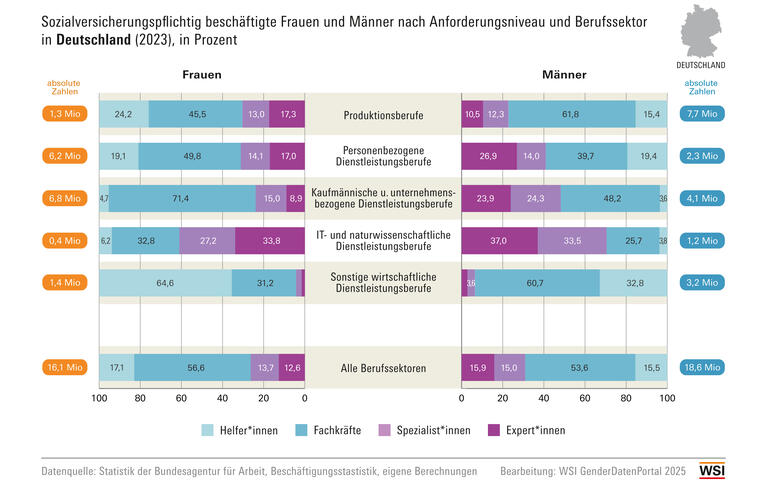

Betrachtet man die unterschiedlichen Anforderungsniveaus getrennt für die insgesamt fünf Berufssektoren (vgl. Grafik 4), so zeigen sich deutliche Kontraste zwischen frauen- und männerdominierten Berufssektoren:

- In den für Frauen wichtigen personenbezogenen Dienstleistungsberufen (in denen über 6 Mio. Frauen, aber nur gut 2 Mio. Männer tätig sind), besetzen dennoch die Männer (27 Prozent) 1,5-mal häufiger eine Position als Expert*in als die Frauen (17 Prozent).

- Entgegengesetzt das Bild in den für Männer wichtigen Produktionsberufen (hier sind fast 8 Mio. Männer tätig, aber nur gut 1 Mio. Frauen): Als Expert*innen sind hier immerhin 17 Prozent aller Frauen, aber nur 11 Prozent aller Männer tätig.

- Die größten Unterschiede bei der Besetzung der Expert*innen-Position finden sich in den kaufmännischen und unternehmensbezogenen Dienstleistungsberufen, in denen fast 7 Mio. Frauen im Vergleich zu 4 Mio. Männern arbeiten. Obwohl hier fast doppelt so viele Frauen wie Männer tätig sind, haben erneut die Männer gut 2,5-mal häufiger eine Expert*innen-Position inne (Frauen: 9 Prozent, Männer: 24 Prozent).

In Berufssektoren mit hohem Frauenanteil (personenbezogene Dienstleistungen, kaufmännische & unternehmensbezogene Dienstleistungen) schaffen es die Frauen vergleichsweise seltener auf das höchste Anforderungsniveau als Expert*in. Umgekehrt ist der Anteil an weiblichen Expert*innen in solchen Berufssektoren adäquat oder sogar überdurchschnittlich hoch, wo insgesamt eher wenig Frauen arbeiten (Produktionsberufe, IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungen).

Gesamtbild: Auf dem höchsten Anforderungsniveau (Expert*innen) sind anteilig mehr Männer als Frauen anzutreffen – dies gilt besonders für Teilzeitbeschäftigte. Gleichzeitig finden sich aber auch auf dem niedrigsten der vier Anforderungsniveaus (Helfer*innen) anteilig mehr Männer, auch dies v.a. unter Teilzeitbeschäftigten. Frauen finden sich verstärkt auf dem mittleren Anforderungsniveau (Fachkräfte) wieder und zumindest gleich häufig wie Männer auf dem zweithöchsten Anforderungsniveau (Spezialist*innen). Die vertikale, geschlechterspezifische Segregation fällt insgesamt für Teilzeitbeschäftigte stärker aus als für Vollzeitbeschäftigte. Zudem zeigt sich für die einzelnen Berufssektoren ein heterogenes Bild.

Die Gründe für die vertikale Segregation zwischen Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt hängen u.a. mit der fortgesetzt ausgeprägten horizontalen Segregation zusammen. Viele Berufe sind entweder frauen- oder männerdominiert (d.h. Frauen- bzw. Männeranteil über 70 Prozent), nur wenige Berufe sind geschlechtergemischt. (2) Gerade in frauendominierten Berufen gibt es insgesamt weniger Expert*innen- oder Spezialist*innen-Positionen zu besetzen (18 Prozent) als in männerdominierten Berufen (28 Prozent). Dies wirkt sich zum Nachteil für Frauen aus, denn: „Beschäftigte in frauendominierten Berufen haben also deutlich seltener komplexe und damit entsprechend entlohnte Positionen inne als Beschäftigte in männerdominierten Berufen.“ (3) Daneben kommt es zu unterschiedlichen Aufstiegswahrscheinlichkeiten für Frauen und Männer, etwa auf Grund von familienbedingten Erwerbsunterbrechungen, da diese häufiger in der Berufsbiografie von Frauen eine Rolle spielen. Männer investieren insgesamt mehr in ihre Karriere, besuchen mehr berufsspezifische Weiterbildungen und wechseln bis zum 50. Lebensjahr häufiger ihren Beruf (was bei ihnen besonders stark mit beruflichem Aufstieg verbunden ist), wodurch es für sie zu größerer vertikaler Mobilität kommt. (4)

Zur Erklärung der fortdauernden Beharrlichkeit der vertikalen und horizontalen Segregation müssen aber auch die – nach Geschlechtern – unterschiedlichen gesellschaftlichen Zuschreibungen bezüglich Arbeitskompetenz und Status am Arbeitsmarkt berücksichtigt werden (sog. statusbasierte Diskriminierung) sowie die gesellschaftliche Zuschreibung eines geschlechterspezifischen Verhaltens von Frauen und Männern im Arbeitskontext (z.B. bei Gehaltsverhandlungen) (sog. normative Diskriminierung). Frauen und Männer erlernen solche gesellschaftlichen Zuschreibungen und übernehmen/verinnerlichen sie für sich. (5)

Die geschlechterspezifische, vertikale Segregation zeigt sich auch an der Verteilung von Führungspositionen auf Frauen und Männer. (6) Die traditionelle häusliche Arbeitsteilung und die dadurch ausgelöste Aufnahme einer Teilzeitarbeit durch Frauen erweist sich als deutliche Hürde für den beruflichen Aufstieg von Frauen in eine Führungsposition. (7) Denselben Effekt haben „nicht standardisierte und wenig transparente Auswahlverfahren bei der Stellenbesetzung“, der „fehlende Zugang zu karriererelevanten Netzwerken“ sowie beharrliche Stereotype, welche Frauen (und insbesondere Müttern) eine geringe Karriereorientierung unterstellen. Sie alle stellen strukturelle Barrieren für den Aufstieg von Frauen dar. (8) Weitere betriebliche Hürden sind die fehlende Flexibilität bei der Lage und Dauer von Arbeitszeiten sowie die im Betrieb unterstellte Unvereinbarkeit von Teilzeitarbeit und der gleichzeitigen Übernahme von Führungsaufgaben. (9)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau, Anika Lindhorn

Literatur

Bächmann, Ann-Christin/Kleinert, Corinna/Schels, Brigitte (2024): Anhaltende berufliche Geschlechtersegregation: In Ost wie West arbeiten Frauen und Männer häufig in unterschiedlichen Berufen. IAB-Kurzbericht 03/2024, letzter Zugriff: 19.08.2025.

Bundesagentur für Arbeit (2025): Grundlagen: Definitionen – Glossar der Statistik der BA, letzter Zugriff: 19.08.2025.

Bundesagentur für Arbeit (2025): Grundlagen: Qualitätsbericht - Statistik der sozialversicherungspflichtigen und geringfügigen Beschäftigung, letzter Zugriff: 19.08.2025.

Bundesagentur für Arbeit (2021): Klassifikation der Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020. Band 1: Systematischer und alphabetischer Teil mit Erläuterungen, letzter Zugriff: 19.08.2025.

Busch, Anne (2024): Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt, letzter Zugriff: 19.08.2025.

European Institute for Gender Equality (o.J.): Vertikale Segregation, letzter Zugriff: 19.08.2025.

Kohaut, Susanne/Möller, Iris (2023): Führungspositionen in Deutschland 2022: Frauen bleiben nach wie vor unterrepräsentiert, IAB-Kurzbericht 22/2023, letzter Zugriff: 19.08.2025.

Kohaut, Susanne/Möller, Iris (2022): Führungspositionen in Betrieben und Verwaltungen: Der Weg nach ganz oben bleibt Frauen oft versperrt, IAB-Kurzbericht 01/2022, letzter Zugriff: 19.08.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Betriebliche Führungspositionen nach Führungseben 2004-2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2023): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022.

In: WSI GenderDatenPortal.

Vicari, Basha/Bächmann, Ann-Christin/Zucco, Aline (2023): Frauen üben seltener als Männer Tätigkeiten mit hohem Anforderungsniveau aus. In: IAB-Forum 25. April 2023, letzter Zugriff: 19.08.2025.

(1) Zur inhaltlichen Definition der „Anforderungsniveaus“ siehe Glossar.

(2) Vgl. Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2023): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022. Vgl. dazu auch: Bächmann, Ann-Christin/Kleinert, Corinna/Schels, Brigitte (2024): In Ost wie West arbeiten Frauen und Männer häufig in unterschiedlichen Berufen, S. 4f.

(3) Vicari, Basha et al. (2023): Frauen üben seltener als Männer Tätigkeiten mit hohem Anforderungsniveau aus.

(4) Vgl. a. a. O.

(5) Vgl. Busch, Anne (2024): Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt.

(6) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Betriebliche Führungspositionen nach Führungseben 2004-2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(7) Vgl. Kohaut, Susanne/Möller, Iris (2023): Führungspositionen in Deutschland 2022: Frauen bleiben nach wie vor unterrepräsentiert, S. 4.

(8) Kohaut, Susanne/Möller, Iris (2022): Führungspositionen in Betrieben und Verwaltungen: Der Weg nach ganz oben bleibt Frauen oft versperrt, S. 7.

(9) Vgl. Kohaut, Susanne/Möller, Iris (2023): Führungspositionen in Deutschland 2022: Frauen bleiben nach wie vor unterrepräsentiert, S. 7.