WSI GenderDatenPortal: Sorgearbeit: Pflegeverantwortung erwerbstätiger Frauen und Männer sowie Zeitaufwand für Pflege 2022

Grafiken, Analysen, Tabellen (pdf)

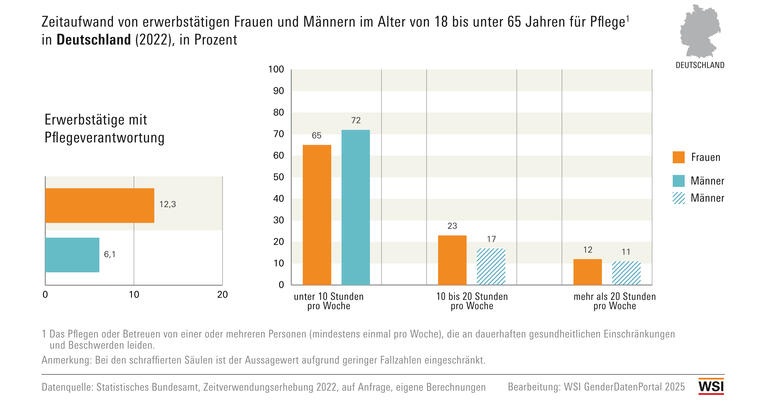

Erwerbstätige Frauen übernehmen in Deutschland im Jahr 2022 doppelt so oft Pflegeverantwortung wie Männer. So pflegt rund jede achte erwerbstätige Frau (12 Prozent), aber nur rund jeder sechzehnte Mann (6 Prozent) regelmäßig neben der Erwerbstätigkeit auch noch andere Personen (mindestens einmal pro Woche).

Zudem zeigt sich am Zeitaufwand für die Pflege, dass erwerbstätige Frauen insgesamt mit etwas größerem Zeitumfang pflegen als Männer (Grafik 1):

- Männer pflegen noch häufiger als Frauen mit einem Zeitaufwand von unter 10 Stunden pro Woche (Männer: 72 Prozent, Frauen: 65 Prozent). Dies ist der typische Zeitaufwand, den erwerbstätige Frauen und Männer – neben ihrer Erwerbsarbeitszeit – für Pflegeaufgaben aufbringen (können).

- Ein Viertel der erwerbstätigen Frauen (23 Prozent) sowie ein Sechstel der Männer (17 Prozent) wenden für die Pflege zwischen 10 bis unter 20 Stunden pro Woche auf.

- Und eine kleine Gruppe – rund ein Achtel der erwerbstätigen Frauen und Männer – investiert sogar mehr als 20 Stunden pro Woche in die Pflege, zusätzlichen zu den bezahlten Arbeitsstunden.

Unterschiede bei der Übernahme von Pflegeverantwortung und dem Umfang der Pflege zeigen sich zudem nach Erwerbsumfang: Teilzeitbeschäftigte übernehmen nicht nur häufiger Pflegeverantwortung, sie pflegen auch in größerem Umfang als Vollzeitbeschäftigte. (1) Pflegeaufgaben neben einer Vollzeitbeschäftigung zu übernehmen, stellt eine hohe Beanspruchung der Betroffenen dar: 29 Prozent der pflegenden Vollzeitbeschäftigten geben an, oft zeitliche Probleme bei der Vereinbarkeit zu erleben. Insbesondere für vollzeitbeschäftigte Frauen ergeben sich Probleme bei der Vereinbarkeit von Beruf, eigener Familie und der Pflegeverantwortung: 38 Prozent von ihnen berichten, dass sich hieraus „oft“ oder sogar „sehr häufig“ zeitliche Probleme für sie ergeben. (2) Dies hat öfter auch Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit: Vollzeitbeschäftigte Frauen mit Pflegeverantwortung berichten deutlich häufiger von Erschöpfung und von Konflikten zwischen Arbeit und Privatleben als pflegende Frauen in Teilzeit. (3)

Hintergrund: Eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht oft erst, überhaupt Pflegeverantwortung zu übernehmen. (4) Rund ein Drittel der sog. Hauptpflegepersonen reduziert den Erwerbsumfang gezielt, um den zeitlichen Anforderungen der Pflegesituation gerecht zu werden. (5) Vor allem Frauen in Paarhaushalten reduzieren ihre Arbeitszeit häufiger als andere für die Pflege von Angehörigen (oder unterbrechen ihre Beschäftigung ganz), weil dies zu weniger finanziellen Einbußen im Haushaltseinkommen führt, als wenn der Partner seine Erwerbstätigkeit reduzieren würde. (6) Zudem arbeiten Frauen ohnehin häufiger als Männer bereits weniger Wochenstunden, weil sie den Großteil der unbezahlten Arbeit und der Kinderbetreuung übernehmen, und erzielen geringere Stundenlöhne als die Männer. (7) Dies hängt auch mit den institutionellen Rahmenbedingungen für Paarhaushalte zusammen, da Minijobs und das Ehegattensplitting Anreize für eine (weitere) Reduzierung der Arbeitszeit von Frauen geben. (8)

Besonders aus gleichstellungspolitischer Perspektive ist zu betonen, dass mit der Übernahme von Sorgearbeit in Teilzeit auch Risiken für den weiteren Erwerbs- und Lebenslauf von Frauen einhergehen: oft gelingt es ihnen nicht, wieder in Vollzeit zurückzukehren. (9) Teilzeitarbeit mindert nicht nur die Chancen für einen beruflichen Aufstieg, es muss zudem davon ausgegangen werden, dass damit kein langfristig existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann und die Frauen in wirtschaftliche Abhängigkeit vom Partner geraten. (10)

Die 2015 eingeführte Familienpflegezeit bietet zwar eine zeitlich befristete Möglichkeit, die Erwerbsarbeit auf mindestens 15 Stunden pro Woche zu reduzieren und nach Ablauf von maximal 2 Jahren in Vollzeit zurückzukehren. Dies können jedoch nur Beschäftigte in Betrieben mit mindestens 25 Beschäftigten in Anspruch nehmen und für maximal 24 Monate. (11) Zudem erfolgt die Freistellung ohne finanziellen Ausgleich. Wenn Erwerbstätige darüber hinaus eine Arbeitszeitreduzierung für Pflegeverantwortung brauchen, kann ggf. nur noch eine dauerhafte Reduzierung der Arbeitszeit nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz vereinbart werden.

Handlungsbedarfe: Von vielen Wohlfahrts- und Familienverbänden als auch der Bundesministerin für Frauen 2022-2025, Lisa Paus, angemahnt, ist daher eine Reform der Familienpflegezeit. Der Vorschlag des Unabhängigen Beirats für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf dazu liegt bereits auf dem Tisch. Darin wird eine Zusammenführung der beiden bisher geltenden Gesetze (PflegeZG und FPfZG) zu einem Gesetz vorgeschlagen sowie Regelungen in Anlehnung an das Bundeselterngeldgesetz (BEEG). Dies beinhaltet die Möglichkeit zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 15 bis maximal 32 Wochenstunden für eine Dauer von maximal 36 Monaten pro Pflegefall (bzw. eine vollständige Freistellung von der Erwerbsarbeit von maximal 6 Monaten) sowie die Gewährung einer Entgeltersatzleistung (Familienpflegegeld, analog zum Elterngeld). (12) Darüber hinaus braucht es auch zusätzliche Anreize für Männer, sich an häuslichen Pflegesituationen zu beteiligen bzw. Hauptpflegeperson zu werden – ähnlich wie bei der Väterbeteiligung an den Elterngeldmonaten. Dieses Ziel ist aber erst langfristig erreichbar. (13) Wichtig sind auch der Ausbau der Pflegeversicherung sowie Investitionen in die formelle Pflege (sowohl in Angebot als auch Qualität), um die informelle Pflege von Angehörigen insgesamt zu entlasten und so die Erwerbsbeteiligung der Frauen zu stärken. (14).

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau

Literatur

Backhaus, Nils/Rose, Uwe (2022): Beschäftigte mit Pflegeaufgaben im privaten Umfeld: Verbreitung und psychische Gesundheit. 1. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 2022 (baua: Fakten), letzter Zugriff: 02.07.2025.

Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2024): Bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Gesetzliche Regelungen seit dem 1. Januar 2015, letzter Zugriff: 02.07.2025.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2020): (Existenzsichernde) Erwerbstätigkeit von Müttern. Konzepte, Entwicklungen und Perspektiven. Monitor Familienforschung: Beiträge aus Forschung, Statistik und Familienpolitik. Ausgabe 41, letzter Zugriff: 02.07.2025.

Geyer, Johannes/Haan, Peter/Teschner, Mia (2024): Ausbau der Pflegeversicherung könnte Gender Care Gap in Deutschland reduzieren. In: DIW Wochenbericht, 07/2024, letzter Zugriff: 02.07.2025.

Hielscher, Volker/Kirchen-Peters, Sabine/ Nock, Lukas (2017): Pflege in den eigenen vier Wänden: Zeitaufwand und Kosten. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen geben Auskunft. Hans-Böckler-Stiftung: Study Nr. 363, letzter Zugriff: 02.07.2025.

Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2018): Berufstätige mit Pflegeverantwortung. Zur Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege. In: DGB-Index Gute Arbeit Kompakt, Nr. 02/2018, letzter Zugriff: 02.07.2025.

Pfahl, Svenja/Reuyß, Stefan (2025): Teilzeitarbeit JA – aber ohne Nachteile und Diskriminierung. In: Blog des DGB-Projektes „Was verdient die Frau?“, letzter Zugriff: 02.07.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Abhängig beschäftigte Frauen und Männer mit langfristiger Existenzsicherung 2011-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Gender Pay Gap 2006-2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Zeitaufwand für unbezahlte Arbeit (inkl. Fürsorgearbeit und Ehrenamt) 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Wochenarbeitszeiten und Gender Time Gap 1991-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Statistisches Bundesamt (2024a): Qualitätsbericht. Zeitverwendungserhebung (ZVE). 2022, Wiesbaden, letzter Zugriff: 02.07.2025.

Statistisches Bundesamt (2024b): Statistischer Bericht: Erhebung zur Zeitverwendung privater Haushalte 2022. Tabellenblätter „Informationen zur Statistik“ sowie „63911-00“ und „63911-01“, letzter Zugriff: 02.07.2025.

Unabhängiger Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf (2023): Zweiter Bericht des unabhängigen Beirats für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Berlin: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Geschäftsstelle), letzter Zugriff: 03.07.2025.

Wanger, Susanne (2020): Entwicklung von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen nach Geschlecht. Ergebnisse der IAB-Arbeitszeitrechnung nach Alter und Geschlecht (AZR AG) für die Jahre 1991–2019. IAB-Forschungsbericht 16/2020, letzter Zugriff: 02.07.2025.

Wrohlich, Katharina (2024): Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ursachen des hohen Teilzeitanteils und politische Handlungsoptionen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 22+23/74, S. 33-38, letzter Zugriff: 02.07.2025.

(1) Vgl. Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2018): Berufstätige mit Pflegeverantwortung. Zur Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege. In: DGB-Index Gute Arbeit Kompakt, Nr. 02/2018, S. 2.

(2) Teilzeitbeschäftigte Frauen mit Pflegeverantwortung erleben dies seltener als so problematisch (28 Prozent). Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2018): Berufstätige mit Pflegeverantwortung. Zur Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege. In: DGB-Index Gute Arbeit Kompakt, Nr. 02/2018, S. 3.

(3) Vgl. Backhaus, Nils/Rose, Uwe (2022): Beschäftigte mit Pflegeaufgaben im privaten Umfeld: Verbreitung und psychische Gesundheit, 1. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 2022 (baua: Fakten), S. 2.

(4) Vgl. Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2018): Berufstätige mit Pflegeverantwortung. Zur Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege. In: DGB-Index Gute Arbeit Kompakt, Nr. 02/2018, S. 2. Vgl. auch Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Gründe für Teilzeitarbeit nach Elternschaft 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(5) Vgl. Hielscher, Volker/Kirchen-Peters, Sabine/Nock, Lukas (2017): Pflege in den eigenen vier Wänden: Zeitaufwand und Kosten. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen geben Auskunft. Hans-Böckler-Stiftung: Study Nr. 363. S. 94.

(6) Vgl. Geyer, Johannes/Haan, Peter/Teschner, Mia (2024): Ausbau der Pflegeversicherung könnte Gender Care Gap in Deutschland reduzieren. In: DIW Wochenbericht, 07/2024, S. 97.

(7) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Wochenarbeitszeiten und Gender Time Gap 1991-2023, Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Gender Pay Gap 2006-2024 und Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Zeitaufwand für unbezahlte Arbeit (inkl. Fürsorgearbeit und Ehrenamt) 2022. Jeweils in: WSI GenderDatenPortal.

(8) Wanger, Susanne (2020): Entwicklung von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen nach Geschlecht, S. 30.

(9) Vgl. Wrohlich, Katharina (2024): Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ursachen des hohen Teilzeitanteils und politische Handlungsoptionen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 22+23/74, S. 33f.

(10) Vgl. Pfahl, Svenja/Reuyß, Stefan (2025): Teilzeitarbeit JA – aber ohne Nachteile und Diskriminierung. In: Blog des DGB-Projektes „Was verdient die Frau?“ sowie vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Abhängig beschäftigte Frauen und Männer mit langfristiger Existenzsicherung 2011-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(11) Vgl. Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2024): Bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Gesetzliche Regelungen seit dem 1. Januar 2015, S. 3f.

(12) Die Vorschläge dazu finden sich in: Unabhängiger Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf (2023): Zweiter Bericht des unabhängigen Beirats für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Berlin: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Geschäftsstelle), S. 26ff.

(13) Vgl. Geyer, Johannes/Haan, Peter/Teschner, Mia (2024): Ausbau der Pflegeversicherung könnte Gender Care Gap in Deutschland reduzieren. In: DIW Wochenbericht, 07/2024, S. 103. Vgl. auch Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Elterngeldbezug in Deutschland 2008-2021. In: WSI GenderDatenPortal.

(14) Vgl. Geyer, Johannes/Haan, Peter/Teschner, Mia (2024): Ausbau der Pflegeversicherung könnte Gender Care Gap in Deutschland reduzieren. In: DIW Wochenbericht, 07/2024, S. 102.