WSI GenderDatenPortal: Sorgearbeit: Höhe des Elterngeldes nach Geburtsjahr des Kindes 2008-2021

Grafiken, Analysen, Tabellen (pdf)

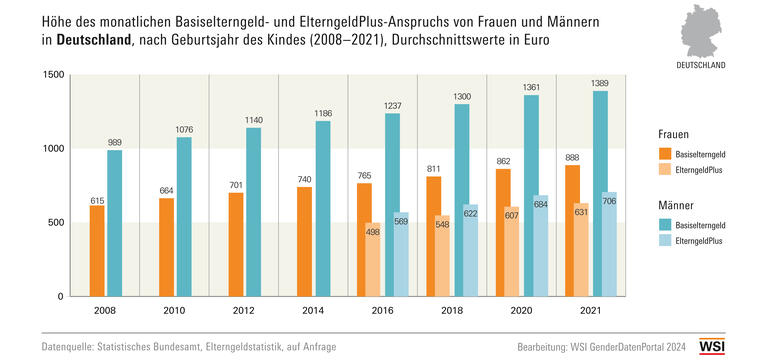

Mütter haben für ihre 2021 geborenen Kinder im Schnitt einen deutlich niedrigeren Elterngeldanspruch als Väter (vgl. Grafik 1):

- Wenn nur Basiselterngeld in Anspruch genommen wird: Während Väter für ihre 2021 geborenen Kinder einen Elterngeldanspruch von durchschnittlich 1.389 Euro haben, fällt der Anspruch bei Müttern mit durchschnittlich 888 Euro um gut 500 Euro niedriger aus. Damit beträgt das Basiselterngeld von Müttern nur rund 62 Prozent des Elterngeldbetrags von Vätern. Insgesamt 68 Prozent aller elterngeldbeziehenden Mütter bzw. 86 Prozent der elterngeldbeziehenden Väter mit im Jahr 2021 geborenen Kindern entscheiden sich dafür, ausschließlich Basiselterngeld zu beziehen.

- Für Mütter und Väter die (auch) ElterngeldPlus in Anspruch nehmen: Hier fällt das Elterngeld für 2021 geborene Kinder über alle Elterngeldmonate hinweg bei Vätern im Durchschnitt um 75 Euro höher aus als bei Müttern: Mit durchschnittlich 706 Euro (Väter) gegenüber 631 Euro (Mütter), beziehen Mütter nur rund 89 Prozent des Elterngeldbetrages der Väter. Insgesamt 32 Prozent aller elterngeldbeziehenden Mütter bzw. 14 Prozent der elterngeldbeziehenden Väter entscheiden sich dafür, für ihre 2021 geborenen Kinder (auch) ElterngeldPlus zu beziehen und damit ihre Bezugsdauer des Elterngeldes zu verlängern (bei dadurch verringerten monatlichen Ansprüchen).

Der geschlechterbezogene Abstand bei der Elterngeldhöhe beträgt also 38 Prozentpunkte bzw. gut 500 Euro Unterschied pro Monat (wenn: nur Basiselterngeld) bzw. 11 Prozentpunkte bzw. 75 Euro Unterschied pro Monat (wenn: auch mit ElterngeldPlus-Nutzung).

Der geringere geschlechterbezogene Abstand bei Paaren, die (auch) ElterngeldPlus in Anspruch nehmen, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Väter häufiger ihre (geringere) gesamte Anzahl von Basiselterngeldmonaten in die doppelte Anzahl von ElterngeldPlus-Monaten umwandeln, bei einem in der Regel dann halbiertem monatlichen Elterngeldanspruch in den umgewandelten Monaten. Mütter wandeln hingegen meist nur einen kleineren Anteil ihrer (höheren) Gesamtzahl an Basiselterngeldmonaten in ElterngeldPlus-Monate um, was dann zu einer im Vergleich geringeren Absenkung der durchschnittlichen Elterngeldbeträge führt. (1) Bei der Berechnung der Anspruchshöhe spielt es außerdem eine Rolle, ob elterngeldbeziehende Mütter und Väter während des Bezugs auch noch in Teilzeit erwerbstätig bleiben oder nicht. Das Einkommen aus Teilzeiterwerbstätigkeit wird auf den Elterngeldbetrag angerechnet, so dass dieser sinkt (vgl. Glossar). Unter denjenigen Eltern, die (auch) ElterngeldPlus nutzen, kombinieren etwa ein Drittel der Mütter sowie immerhin etwa zwei Drittel der Väter den Elterngeldbezug mit einer gleichzeitigen Teilzeittätigkeit. (2) Auch dies trägt zur Angleichung der Elterngeldhöhe bei Nutzung von ElterngeldPlus bei.

Über den gesamten Beobachtungszeitraum von 2008 bis 2021 hinweg zeigt sich, dass der Basiselterngeldanspruch sowohl für Mütter als auch für Väter kontinuierlich angestiegen ist. Er fällt für beide Geschlechter im Jahr 2021 um rund ein Drittel höher aus als im Jahr 2008: Bei Vätern stieg er von knapp 1.000 auf knapp 1.400 Euro und bei Müttern von gut 600 auf knapp 900 Euro im Monat. Auch der ElterngeldPlus-Anspruch (seit dem 2. Halbjahr 2015) ist zwischen 2015 und 2021 bereits deutlich gestiegen: um gut 100 Euro für Mütter und rund 140 Euro für Väter (vgl. Tab. 1).

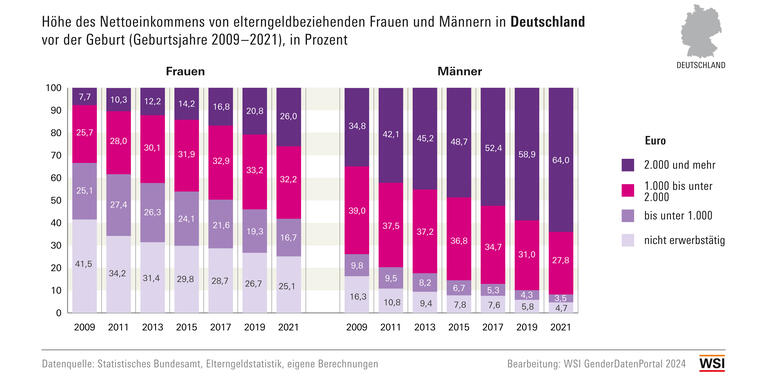

Ursächlich für die unterschiedliche Höhe des Elterngeldanspruchs sind vor allem die unterschiedlich hohen Erwerbseinkommen von Müttern und Väter, da sich die Elterngeldhöhe individuell aus dem vorgeburtlichen Nettoeinkommen errechnet. Väter erzielen vor ihrem Elterngeldbezug deutlich höhere Nettoeinkommen (vgl. Grafik 2):

- Ein durchschnittliches Netto-Einkommen von 2.000 Euro oder mehr pro Monat hat nur gut jede vierte Mutter (26 Prozent) eines 2021 geborenen Kindes, aber die Mehrheit der elterngeldbeziehenden Väter (64 Prozent).

- Im Gegenzug lag das Nettoeinkommen jeder sechsten elterngeldbeziehenden Mutter vor der Geburt bei weniger als 1.000 Euro pro Monat (17 Prozent), was jedoch nur auf jeden 25. Vater zutrifft (4 Prozent).

Die immensen Einkommensunterschiede sind vor allem darauf zurückzuführen, dass Mütter vor der Geburt wesentlich häufiger in Teilzeit gearbeitet haben als Väter, vor allem wenn sie bereits weitere (minderjährige) Kinder haben. (3) (4) Hinzu kommt, dass Mütter vor der Geburt häufiger nicht erwerbstätig waren als Väter. Jede vierte Mutter (25 Prozent) die 2021 ein Kind bekommen hat, war vor dem Elterngeldbezug nicht erwerbstätig, aber nur jeder 20. Vater (5 Prozent). Dabei hat sich der Anteil an nicht erwerbstätigen Müttern seit 2008 bereits deutlich verringert.

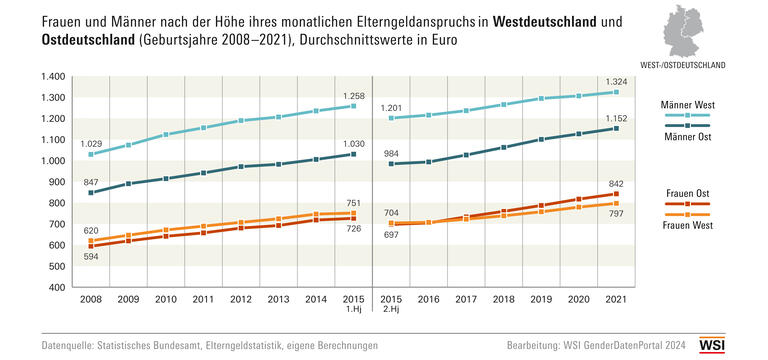

Regionale Unterschiede in der Höhe der Elterngeldansprüche zeigen sich zwischen West- und Ostdeutschland. (vgl. Grafik 3):

- Väter in Westdeutschland weisen über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg deutlich höhere Elterngeldansprüche auf als Väter in Ostdeutschland. Für den Geburtsjahrgang 2021 liegt der Elterngeldanspruch von Vätern in Westdeutschland mit 1.324 Euro um rund 170 Euro über dem von Vätern in Ostdeutschland (1.152 Euro). Für beide hat sich die Anspruchshöhe dabei zwischen 2008 und 2021 um rund ein Drittel gesteigert.

- Für Mütter in Ostdeutschland ist die Elterngeldhöhe innerhalb des Beobachtungszeitraums deutlich stärker gestiegen als für solche in Westdeutschland. In Ostdeutschland hat sich das Elterngeld von Müttern zwischen 2008 und 2021 um ein Drittel erhöht, in Westdeutschland jedoch nur um rund ein Viertel. Seit 2017 fällt die durchschnittliche Elterngeldhöhe von Müttern in Ostdeutschland durchgängig höher aus als die von Müttern in Westdeutschland: für den Geburtsjahrgang 2021 beträgt der Abstand 45 Euro pro Monat. (5)

Insgesamt ist der geschlechterbezogene Abstand des monatlichen Elterngeldes zwischen Müttern und Vätern in Ostdeutschland deutlich kleiner als in Westdeutschland. Das liegt zum einen am niedrigeren Elterngeld von Vätern in Ostdeutschland (gegenüber Vätern aus Westdeutschland), als auch an der stärker gestiegenen Elterngeldhöhe von Müttern in Ostdeutschland (im Vergleich zu Müttern in Westdeutschland).

- Der geschlechterbezogene Abstand bei der Elterngeldhöhe beträgt in Ostdeutschland für 2021 geborene Kinder gut 300 Euro (Mütter: 842 Euro/Monat; Väter: 1.152 Euro/Monat).

- Der geschlechterbezogene Abstand fällt in Westdeutschland für den Geburtsjahrgang 2021 mit mehr als 500 Euro noch deutlich größer aus (Mütter: 797 Euro/Monat, Väter: 1.324 Euro/Monat).

Gesamteffekt: Das Erwerbseinkommen vor der Geburt ist entscheidend für die Höhe des individuellen Elterngeldanspruchs. Insofern setzt das Elterngeld mittelbar einen Anreiz zur Ausweitung der eigenen Erwerbstätigkeit in den Monaten vor der Geburt eines Kindes. (6) Insgesamt gilt eine gestiegene Erwerbsbeteiligung von Müttern (vor der Geburt, aber auch im zweiten Lebensjahr des Kindes) als einer der wichtigsten Effekte des Elterngeldes. (7) Daneben wirkt sich aber auch die unterschiedliche Entscheidung von Vätern und Müttern über eine Inanspruchnahme von ElterngeldPlus-Monaten auf die Höhe ihres individuellen Elterngeldanspruchs aus. (8)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau

Literatur

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (o.J.): Neuregelungen beim Elterngeld für Geburten ab 1. April 2024, letzter Zugriff: 05.09.2024.

Geyer, Johannes/Krause, Alexandra (2016): Veränderungen der Erwerbsanreize durch das Elterngeld Plus für Mütter und Väter. DIW Discussion Paper 1592, letzter Zugriff: 20.03.2023.

Hobler, Dietmar/Pfahl, Svenja/Schubert, Lisa (2021): Teilzeitquoten nach Elternschaft und Alter des jüngsten Kindes 2019, in: WSI GenderDatenPortal.

Huebener, Mathias/Müller, Kai-Uwe/Neumann, Michael/Wrohlich, Katharina (2016): Zehn Jahre Elterngeld: Eine wichtige familienpolitische Maßnahme. In: DIW-Wochenbericht 49/2016, S. 1159ff, letzter Zugriff: 20.03.2023.

Müller, Kai-Uwe/Neumann, Michael/Wrohlich, Katharina (2015): Familienarbeitszeit: mehr Arbeitszeit für Mütter, mehr Familienzeit für Väter. In: DIW-Wochenbericht 46/2015: Familienarbeitszeit „reloaded“, S. 1095-1103, letzter Zugriff: 20.03.2023.

Pfahl, Svenja/Reuyß, Stefan (2022): Reformvorschläge für die Ausgestaltung des Elterngeldes. Unter Mitarbeit von Maike Wittmann. Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin, letzter Zugriff: 03.04.2023.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Dauer des Bezugs von Elterngeld/ElterngeldPlus 2007 – 2021. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1991-2021, in WSI GenderDatenPortal.

Statistisches Bundesamt (2024): Statistischer Bericht, Elterngeld – Beendete Leistungsbezüge für im Jahr 2021 geborene Kinder (Excel-Datei), Wiesbaden, letzter Zugriff: 04.09.2024.

Statistisches Bundesamt (2022): Statistik zum Elterngeld. Beendete Leistungsbezüge für im Jahr 2019 geborene Kinder, letzter Zugriff: 20.03.2023.

Statistisches Bundesamt (2021): Bundesstatistik zum Elterngeld. Qualitätsbericht, letzter Zugriff: 20.03.2023.

Wrohlich, Katharina/Berger, Eva/Geyer, Johannes/Haan, Peter/Sengül, Denise/Spieß, C. Katharina/Thiemann, Andreas (2012): Elterngeld Monitor. DIW Berlin: Politikberatung kompakt 61, letzter Zugriff: 20.03.2023.

Wrohlich, Katharina/Zucco, Aline (2023): 15 Jahre Elterngeld, Auswirkungen und Reformoptionen, Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI): Working Paper Forschungsförderung, Nr. 281, 04/2023, Düsseldorf, letzter Zugriff: 03.09.2024.

.

(1) Vgl. Pfahl, Svenja/Reuyß, Stefan (2022): Reformvorschläge für die Ausgestaltung des Elterngeldes. Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin.

(2) Die durchschnittliche, wöchentliche Arbeitszeit beträgt bei Frauen während des ElterngeldPlus-Bezugs 14 Stunden und bei Männern 22 Stunden (2017), vgl. Pfahl, Svenja/Reuyß, Stefan (2022): Reformvorschläge für die Ausgestaltung des Elterngeldes, S.10.

(3) Im Jahr 2021 arbeitet fast die Hälfte der abhängig beschäftigten Frauen, aber nur etwa jeder neunte abhängig beschäftigte Mann in Teilzeit. Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1991-2021, In: WSI GenderDatenPortal.

(4) Die Teilzeitquote von Müttern (minderjährigem Kind) fällt mit 67 Prozent (2022) besonders hoch aus, während die von Vätern mit nur rund 8 Prozent besonders niedrig ausfällt. Vgl. /Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Teilzeitquoten nach Elternschaft und Alter des jüngsten Kindes 2022, in: WSI GenderDatenPortal.

(5) Ab dem 2. Halbjahr 2015 ergeben sich die Durchschnittswerte aus Basiselterngeld- und den (geringer ausfallenden) ElterngeldPlus-Ansprüchen. Ein weiterer Grund für den höheren bzw. stärker ansteigenden Elterngeldbezug von Müttern in Ostdeutschland seit 2015 ist daher auch der tendenziell geringere Anteil an ElterngeldPlus-Nutzerinnen in ostdeutschen Bundesländern. Vgl. dazu Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Dauer des Bezugs von Elterngeld/ElterngeldPlus 2007 – 2021, in: WSI GenderDatenPortal.

(6) Bereits drei Jahre nach Einführung des Elterngeldes konnte ein Anstieg der Erwerbstätigenquote von Müttern vor der Geburt des Kindes belegt werden. Vgl. Wrohlich, Katharina et al. (2012): Elterngeld Monitor.

(7) Vgl. Huebener, Mathias et al. (2016): Zehn Jahre Elterngeld: Eine wichtige familienpolitische Maßnahme. S. 1162.

(8) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Dauer des Bezugs von Elterngeld/ElterngeldPlus 2007 – 2021. In: WSI GenderDatenPortal.