WSI GenderDatenPortal: Zeit: Teilzeit und Vollzeit nach Alter 2024

Grafiken, Analyse, Tabellen (pdf)

Der Umfang der Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern variiert in Deutschland im Jahr 2024 stark mit dem Lebensalter. Teilzeit spielt für Frauen dabei in allen Altersgruppen eine größere Rolle als für Männer. Besonders ausgeprägte geschlechterbezogene Unterschiede zeigen sich für das mittlere Lebensalter.

Hinweis: Für die vorliegenden Analysen werden nur Frauen und Männer in sog. ausgeübter Erwerbstätigkeit berücksichtigt, also Personen, die in der Berichtswoche tatsächlich gearbeitet haben – oder lediglich aufgrund von Urlaub, Krankheit oder anderen, in erster Linie betrieblichen Gründen in der Berichtswoche nicht arbeiteten. (1) Hingegen wurden von den Analysen alle Erwerbstätigen ausgeschlossen, die in der Berichtswoche wegen Mutterschutz, Elternzeit, Altersteilzeit, oder aufgrund persönlicher oder familiärer Gründe nicht gearbeitet haben. Dieses Konzept wird insbesondere der Messung der Erwerbstätigkeit von Müttern gerecht. (2)

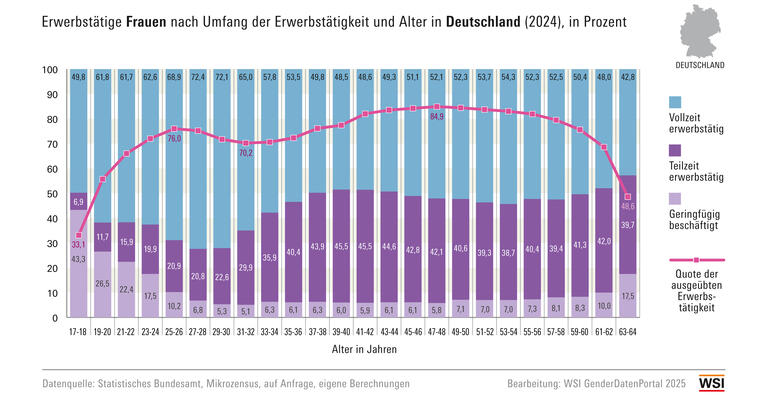

Erwerbstätige Frauen arbeiten im Jahr 2024 je nach Alter in sehr unterschiedlichem Ausmaß in Vollzeit, in sozialversicherungspflichtiger Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung (Grafik 1):

- Bis zum 36. Lebensjahr sind auch Frauen aller Altersgruppen mehrheitlich in Vollzeit tätig. Im Alter zwischen Ende 30 und Mitte 40 arbeiten dann hingegen weniger als die Hälfte der Frauen in Vollzeit. Erst zwischen dem 45. und dem 60. Lebensjahr üben wieder mehr als die Hälfte der Frauen eine Vollzeittätigkeit aus (vgl. Tabelle 1).

- Einer Teilzeitbeschäftigung geht ab dem 25. Lebensjahr stets mindestens ein Fünftel (oder mehr) aller erwerbstätigen Frauen nach. Von den Frauen ab dem 33. Lebensjahr sind sogar jeweils mehr als ein Drittel in Teilzeit tätig.

- Ausschließlich geringfügig tätig sind im Jahr 2024 im Durchschnitt 9 Prozent aller erwerbstätigen Frauen zwischen 17 und 64 Jahren. Ein überdurchschnittlich hoher Anteil an geringfügig Beschäftigten findet sich unter jüngeren Frauen bis zum 24. Lebensjahr sowie unter Älteren ab dem 61. Lebensjahr. Hierbei dürfte es sich überwiegend um Schülerinnen/Studentinnen oder Rentnerinnen handeln.

Die (Wieder-)Zunahme ausgeübter Erwerbstätigkeit geht bei Frauen zwischen dem 33. und dem 40. Lebensjahr – für viele die Rush-Hour des Lebens mit intensiver Kinderbetreuung – ausschließlich auf steigende Anteile von Teilzeiterwerbstätigkeit zurück. Erst ab dem 41. Lebensjahr beginnt der Anteil an vollzeiterwerbstätigen Frauen wieder zu steigen und der Anteil an teilzeiterwerbstätigen Frauen geht zunehmend zurück.

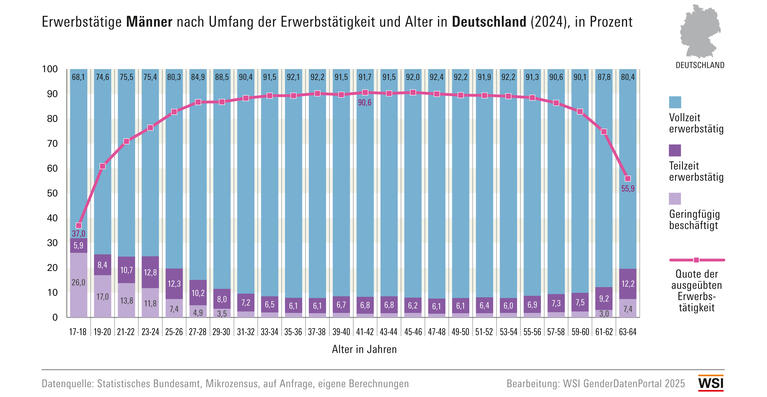

Im Gegensatz zu den Frauen arbeiten erwerbstätige Männer aller Altersgruppen im Jahr 2024 in Deutschland mehrheitlich in Vollzeit (Grafik 2):

- Zwischen dem 31. und dem 60. Lebensjahr arbeiten durchgängig mindestens 90 Prozent aller Männer in Vollzeit.

- Bis zum 30. Lebensjahr sind zwischen 12 und 32 Prozent der Männer geringfügig oder in Teilzeit erwerbstätig. Dies trifft auch auf 12 bis 20 Prozent der älteren Männer ab dem 61. Lebensjahr zu. Damit spielt Teilzeitarbeit bzw. geringfügige Beschäftigung vor allem für junge und ältere Männer eine relevante Rolle.

Zwischen dem 31. und dem 56. Lebensjahr, wenn der Anteil der ausgeübten Erwerbstätigkeit bei Männern jeweils fast 90 Prozent beträgt, sind sie zugleich besonders selten geringfügig oder in Teilzeit erwerbstätig (maximal 10 Prozent).

Teilzeitarbeit hat damit für Frauen und Männer einen entgegengesetzten Stellenwert. Männer arbeiten ab dem 31. Lebensjahr nur selten geringfügig oder in Teilzeit. Frauen sind jedoch ab dem 31. Lebensjahr zu einem steigenden Anteil in Teilzeit tätig – und viele dann sogar bis ins hohe Alter. Die wichtige Bedeutung von Teilzeitarbeit im mittleren und höheren Lebensabschnitt von Frauen trägt maßgeblich dazu bei, dass es zu einem Gender Time Gap in Höhe von 7,5 Stunden pro Woche kommt (2023). (3) Zudem ist (längerfristige) Teilzeitarbeit für Frauen mit Risiken verbunden, denn sie wird schlechter entlohnt, bietet weniger Aufstiegschancen und führt zu niedrigeren Rentenansprüchen. (4) Zudem ist davon auszugehen, dass ein Teil der Frauen mit der Teilzeitarbeit kein langfristig existenzsicherndes Erwerbseinkommen erwirtschaften können und in eine langfristige finanzielle Abhängigkeit vom Partner geraten. (5)

Gründe für Teilzeitarbeit: Wichtigster Grund für eine Teilzeitbeschäftigung von Frauen sind familiäre Betreuungs- und Pflegeaufgaben. (6) Dabei spielt insbesondere die Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit im Paarkontext eine entscheidende Rolle. In rund zwei Drittel der Paarhaushalte mit zwei aktiv erwerbstätigen Elternteilen und Kindern im Haushalt wird in Deutschland das sog. Zuverdienermodell praktiziert, d.h. der Mann arbeitet in Vollzeit, die Frau in Teilzeit. (7) Neben ihrer Erwerbstätigkeit wenden daher teilzeittätige Frauen durchschnittlich auch noch 32 Stunden pro Woche – und damit fast zwei Drittel ihrer Gesamtarbeitszeit von 54 Stunden pro Woche (bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammen) – für unbezahlte Haus- und Sorgearbeit auf. Vollzeiterwerbstätige Männer wenden aber im Gegenzug durchschnittlich nur 17 Stunden pro Woche – und damit ein Drittel ihrer Gesamtarbeitszeit von rund 54 Stunden pro Woche – für unbezahlte Arbeit auf. (8)

Minijobs, die beitragsfreie Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung sowie das Ehegattensplitting begünstigen das sog. Zuverdienermodell nicht nur, sondern verstetigen es auch. (9) Häufig bleiben die Frauen auch dann noch in Teilzeit tätig, wenn die Kinder schon älter sind. Ihre individuelle Erwerbsarbeitszeitdauer erreicht dann auch im höheren Lebensalter nicht mehr das Niveau von vor der Familiengründung. (10)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau

Literatur

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2020): (Existenzsichernde) Erwerbstätigkeit von Müttern. Konzepte, Entwicklungen und Perspektiven. Monitor Familienforschung: Beiträge aus Forschung, Statistik und Familienpolitik. Ausgabe 41, letzter Zugriff: 06.08.2025.

Pfahl, Svenja/Reuyß, Stefan (2025): Teilzeitarbeit JA – aber ohne Nachteile und Diskriminierung. In: Blog des DGB-Projektes „Was verdient die Frau?“, letzter Zugriff: 06.08.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Abhängig beschäftigte Frauen und Männer mit langfristiger Existenzsicherung 2010-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Erwerbskonstellationen in Paarhaushalten 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Wochenarbeitszeiten und Gender Time Gap 1991-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Schäper, Clara/Schrenker, Annekatrin/Wrohlich, Katharina (2023): Gender Pay Gap und Gender Care Gap steigen bis zur Mitte des Lebens stark an. In: DIW Wochenbericht 9/2023, letzter Zugriff: 06.08.2025.

Statistisches Bundesamt (2024): Mikrozensus. Qualitätsbericht 2023, letzter Zugriff: 06.08.2025.

Wanger, Susanne (2025): Die Arbeitszeitunterschiede zwischen Frauen und Männern verringern sich nur langsam, in: IAB-Forum 18. März 2025, letzter Zugriff: 06.08.2025.

Wrohlich, Katharina (2024): Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ursachen des hohen Teilzeitanteils und politische Handlungsoptionen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 22+23/74.

(1) Vgl. dazu die Definition von „ausgeübter Erwerbstätigkeit“ im Glossar.

(2) Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2020): (Existenzsichernde) Erwerbstätigkeit von Müttern. Konzepte, Entwicklungen und Perspektiven, S. 11.

(3) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Wochenarbeitszeiten und Gender Time Gap 1991-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(4) Vgl. Wanger, Susanne (2025): Die Arbeitszeitunterschiede zwischen Frauen und Männern verringern sich nur langsam, in: IAB-Forum 18. März 2025.

(5) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Abhängig beschäftigte Frauen und Männer mit langfristiger Existenzsicherung 2010-2023. In: WSI GenderDatenPortal sowie vgl. Pfahl, Svenja/Reuyß, Stefan (2025): Teilzeitarbeit JA – aber ohne Nachteile und Diskriminierung. In: Blog des DGB-Projektes „Was verdient die Frau?“.

(6) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(7) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Erwerbskonstellationen in Paarhaushalten 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(8) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(9) Vgl. Wrohlich, Katharina (2024): Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ursachen des hohen Teilzeitanteils und politische Handlungsoptionen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 22+23/74, S. 37 sowie Schäper, Clara/Schrenker, Annekatrin/Wrohlich, Katharina (2023): Gender Pay Gap und Gender Care Gap steigen bis zur Mitte des Lebens stark an. In: DIW Wochenbericht 9/2023, S. 104.

(10) Vgl. Wanger, Susanne (2025): Die Arbeitszeitunterschiede zwischen Frauen und Männern verringern sich nur langsam, in: IAB-Forum 18. März 2025 sowie Wrohlich, Katharina (2024): Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ursachen des hohen Teilzeitanteils und politische Handlungsoptionen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 22+23/74, S. 34.