WSI GenderDatenPortal: Zeit: Teilzeitquoten nach Elternschaft und Alter des jüngsten Kindes 2022

Grafiken, Analyse, Tabellen (pdf)

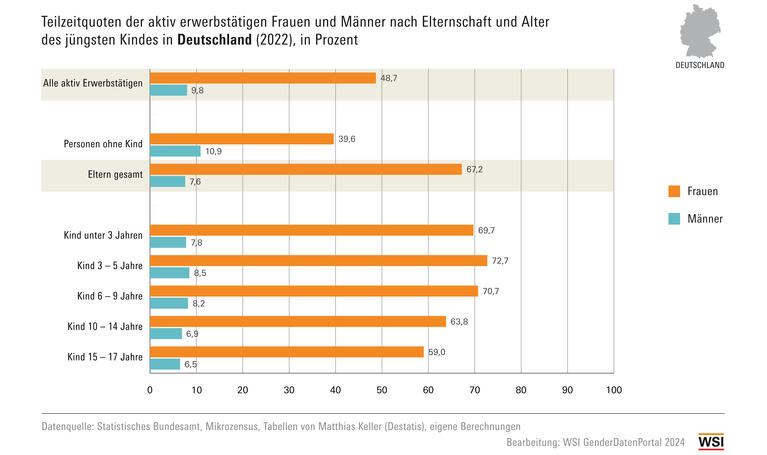

Im Jahr 2022 ist in Deutschland jede zweite aktiv erwerbstätige Frau in Teilzeit beschäftigt (49 Prozent), aber nur jeder zehnte Mann (10 Prozent; vgl. Grafik 1).

Elternschaft hat für aktiv erwerbstätige Väter und Mütter dabei unterschiedliche Auswirkungen: Während die Teilzeitquote von Müttern deutlich höher ausfällt als die von Frauen ohne (minderjährige) Kinder, sind Väter seltener in Teilzeit als Männer ohne Kind:

- Vier von zehn aktiv erwerbstätigen Frauen ohne Kinder sind teilzeiterwerbstätig (40 Prozent) – im Vergleich zu sieben von zehn Müttern (67 Prozent).

- Jeder zehnte aktiv erwerbstätige Mann ohne Kind ist in Teilzeit tätig (11 Prozent) – aber nur jeder zwölfte Vater (8 Prozent).

Je nach Alter des jüngsten Kindes fällt die Teilzeitquote der aktiv erwerbstätigen Mütter unterschiedlich hoch aus, während sich die Teilzeitquote der Väter kaum ändert:

- Rund sieben von zehn aktiv erwerbstätigen Müttern arbeiten Teilzeit, wenn ihr jüngstes Kind noch im Kindergarten- oder im Grundschulalter ist. Mit zunehmendem Alter des jüngsten Kindes sinkt die Teilzeitquote von Müttern leicht ab, verbleibt insgesamt aber auf einem hohen Niveau. Selbst wenn das jüngste Kind schon im Teenageralter ist (15–17 Jahre), sind noch sechs von zehn Müttern teilzeitbeschäftigt (59 Prozent).

- Im Gegensatz dazu wirkt sich das Alter der Kinder kaum auf die ohnehin viel niedrigere Teilzeitquote von Vätern aus. Am höchsten liegt die Teilzeitquote bei aktiv erwerbstätigen Vätern, deren jüngstes Kind drei bis fünf Jahre alt ist (rund 9 Prozent).

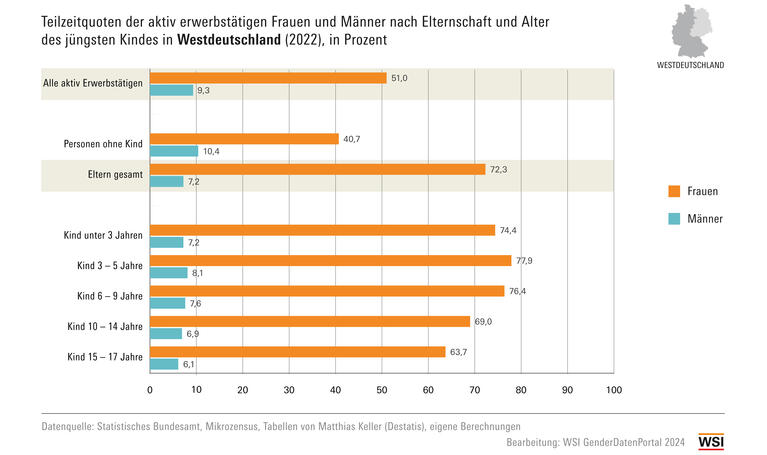

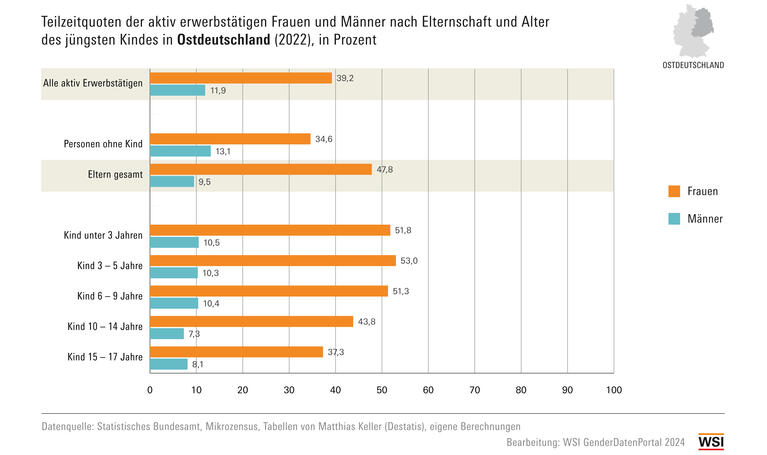

Die Teilzeitquoten der aktiv erwerbstätigen Frauen und Männer weisen zudem ein starkes West-Ost-Gefälle auf (vgl. Grafiken 2 und 3):

- In Westdeutschland arbeiten rund drei von vier aktiv erwerbstätigen Müttern in Teilzeit (72 Prozent). Die Teilzeitquote von Frauen ohne (minderjährige) Kinder ist dagegen nur halb so hoch (41 Prozent).

- In Ostdeutschland ist nur jede zweite aktiv erwerbstätige Mutter teilzeitbeschäftigt (48 Prozent), genauso wie jede dritte Frau ohne (minderjährige) Kinder (35 Prozent). Elternschaft wirkt sich damit für Frauen in Westdeutschland stärker auf den Arbeitszeitumfang aus als in Ostdeutschland. (1) (2)

- Für Männer zeigt sich im Ost-West-Vergleich (ob mit oder ohne Kind): Ihre Teilzeitquote fällt in Ostdeutschland etwas höher aus als in Westdeutschland.

Ursächlich für den hohen Anteil an Teilzeitarbeit unter aktiv erwerbstätigen Frauen (und vor allem unter Müttern) ist die nach wie vor starke geschlechterspezifische Arbeitsteilung in den Familien. Frauen übernehmen den Großteil der unbezahlten familiären Betreuungstätigkeiten und stehen dem Arbeitsmarkt daher zeitlich begrenzter als Männer zur Verfügung. (3) Institutionelle Rahmenbedingungen wie Minijobs, die beitragsfreie Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung und das Ehegattensplitting geben in Deutschland dabei starke finanzielle Anreize für eine Teilzeitarbeit von Frauen. (4)

Deutlich wurde die ungleiche Verteilung von Fürsorgearbeit in Paarhaushalten zu Ungunsten der Frauen gerade während der Corona-Pandemie: Auslöser hierfür war die zeitlich aufwändige Betreuung von Kindern und/oder das Homeschooling im eigenen Haushalt, auf Grund des Wegbrechens institutioneller Betreuungsangebote. (5) Der pandemiebedingt vergrößerte Abstand der Erwerbsarbeitszeiten zwischen Müttern und Vätern hatte sich auch 2022 noch nicht wieder auf das Vor-Corona-Maß verringert: Mütter (19 Prozent) von betreuungsbedürftigen Kindern gaben im Frühjahr 2022 weiterhin deutlich häufiger als Väter (6 Prozent) an, ihre Arbeitszeit aufgrund von Betreuungsaufgaben verringert zu haben. (6) Im schlimmsten Fall kann dies zu einer „Pfadabhängigkeit von Teilzeit führen, d.h. dass sich ungewünschte Teilzeit im weiteren Berufsleben verhärtet.“ (7) Die neuere Forschung bestätigt, dass sich geschlechterspezifische Ungleichheiten „durch die Pandemie verstärkt“ haben und der Rückgang der Arbeitszeit in den einzelnen Beschäftigungsformen bei Frauen höher ausfiel als bei Männern. Gleichzeitig kam es pandemiebedingt jedoch auch bei den Männern zu einem Anstieg der Teilzeitquote. (8)

Der Zeitvergleich für die Jahre 2008, 2014 und 2022 zeigt, dass sich die Teilzeitquoten von aktiv erwerbstätigen Müttern insgesamt nur wenig geändert haben, während die Teilzeitquoten von Männern etwas gestiegen sind (vgl. Tabellen):

- Mütter weisen in Deutschland im Jahr 2022 (67 Prozent) eine fast identische Teilzeitquote auf wie im Jahr 2008 (69 Prozent). Dabei sank ihre Teilzeitquote in Westdeutschland zwischen 2008 und 2022 um zwei Prozentpunkte ab, während sie in Ostdeutschland um zwei Prozentpunkte gestiegen ist.

- Stark angestiegen sind in Deutschland zwischen 2008 und 2022 insbesondere die Teilzeitquoten von Müttern mit Kleinkindern unter 3 Jahren (plus 8 Prozentpunkte). Dieser Anstieg verlief in Ostdeutschland etwas schwächer als in Westdeutschland.

- Die Teilzeitquoten von Vätern sind in Deutschland zwischen 2008 und 2022 von 5 Prozentpunkten auf 8 Prozentpunkte angestiegen.

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den PDF-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau

Literatur

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2022): Familienleben und Familienpolitik in Ost- und Westdeutschland. Monitor Familienforschung, Beiträge aus Forschung, Statistik und Familienpolitik Ausgabe 44, letzter Zugriff: 12.08.2024.

Kohlrausch, Bettina/Hövermann, Andreas (2022): Der Vertrauensverlust der Mütter in der Pandemie. Befunde eines repräsentativen Bevölkerungspanels, WSI Report Nr. 73, letzter Zugriff: 12.08.2024.

Kümmerling, Angelika/Postels, Dominik/Slomka, Christine (2015): Arbeitszeiten von Männern und Frauen – alles wie gehabt? Analysen zur Erwerbsbeteiligung in Ost- und Westdeutschland. In: IAQ Report Nr. 02/2015, Universität Duisburg-Essen, letzter Zugriff: 12.08.2024.

Lott, Yvonne (2024): Alles beim Alten: Der Gender Care Gap in der Erwerbsbevölkerung, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI): WSI Policy Brief, Nr. 83, 09/2024, Düsseldorf.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Erwerbskonstellationen in Paarhaushalten 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024d): Zeitaufwand für unbezahlte Arbeit (inkl. Fürsorgearbeit und Ehrenamt) 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023a): Betreuungsquoten von Kindern unter drei Jahren nach Alter 2010-2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023b): Ganztagsbetreuung von Kleinkindern nach Alter und Region 2007-2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023c): Minijobs als einzige Erwerbstätigkeit 2004-2021. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023d): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1991–2021. In: WSI GenderDatenPortal.

Statistisches Bundesamt (2023): Mikrozensus 2022. Qualitätsbericht, letzter Zugriff: 12.08.2024.

Statistisches Bundesamt (2022a): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Haushalte und Familien. Ergebnisse des Mikrozensus 2020 (Endergebnisse), Fachserie 1 Reihe 3, letzter Zugriff: 12.08.2024.

Statistisches Bundesamt (2022b): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung. Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2020 (Endgültige Ergebnisse), Fachserie 1 Reihe 4.1, letzter Zugriff: 12.08.2024.

Statistisches Bundesamt (2020a): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Haushalte und Familien. Ergebnisse des Mikrozensus 2019. Fachserie 1 Reihe 3, letzter Zugriff: 12.08.2024.

Statistisches Bundesamt (2020b): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Deutschland 2019. Fachserie 1 Reihe 4.1, letzter Zugriff: 12.08.2024.

Wanger, Susanne (2023): Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen von Frauen und Männern – Entwicklungen seit der Covid-19-Pandemie. IAB-Forschungsbericht 18/2023, letzter Zugriff: 12.08.2024.

WSI in der Hans Böckler Stiftung (2020, 29. Dezember): Neue Ergebnisse der Böckler-Erwerbspersonenbefragung. Corona und Arbeitszeit: Lücke zwischen den Geschlechtern bleibt – Frauen erhalten seltener Aufstockung bei Kurzarbeit (Pressemitteilung), letzter Zugriff: 12.08.2024.

Zucco, Aline/Lott, Yvonne (2021): Stand der Gleichstellung – Ein Jahr mit Corona, WSI Report Nr. 64, März 2021, letzter Zugriff: 12.08.2024.

(1) Regressionsmodelle zeigen: In Westdeutschland wirkt sich die Lebensphase weitaus stärker auf die Arbeitszeit von Frauen aus als ihr höchster Bildungsabschluss, die Betriebsgröße oder der Wirtschaftssektor (Produzierendes Gewerbe vs. Dienstleistungen). In Ostdeutschland, wo Mütter deutlich seltener in Teilzeit arbeiten, spielen hingegen betriebliche Faktoren und individuelle Qualifikationen eine größere Rolle als die Lebensphase. Vgl. Kümmerling, Angelika/Postels, Dominik/Slomka, Christine (2015): Arbeitszeiten von Männern und Frauen – alles wie gehabt? Analysen zur Erwerbsbeteiligung in Ost- und Westdeutschland. In: IAQ Report Nr. 02/2015, S. 14.

(2) Regionale Unterschiede zwischen Frauen in West- und Ostdeutschland werden auf das nachwirkende Frauenbild aus DDR-Zeiten zurückgeführt. Erklärtes Ziel von Frauen-/Familienpolitiken in der DDR war die vollständige Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt – Mutterschaft wurde deshalb in der Regel mit Vollzeittätigkeit kombiniert (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2022): Familienleben und Familienpolitik in Ost- und Westdeutschland, S. 11f.). Hinzu kommt eine bessere institutionelle Lage bei der Kleinkindbetreuung in Ostdeutschland, vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023a): Betreuungsquoten von Kindern unter drei Jahren nach Alter 2010-2022 sowie auch Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023b): Ganztagsbetreuung von Kleinkindern nach Alter und Region 2007-2022.

(3) Zu den Gründen für die Teilzeit bei Frauen und Männern vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2022. Zum Zeitaufwand von erwerbstätigen Frauen und Männern vgl. Lott, Yvonne (2024): Alles beim Alten: Der Gender Care Gap in der Erwerbsbevölkerung sowie Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022 und Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024d): Zeitaufwand für unbezahlte Arbeit (inkl. Fürsorgearbeit und Ehrenamt) 2022.

(4) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023c): Minijobs als einzige Erwerbstätigkeit 2004-2021 sowie Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Erwerbskonstellationen in Paarhaushalten 2022.

(5) Vgl. Kohlrausch, Bettina/Hövermann, Andreas (2022): Der Vertrauensverlust der Mütter in der Pandemie. WSI Report Nr. 73, S. 5ff. sowie WSI in der Hans Böckler Stiftung (2020, 29. Dezember): Neue Ergebnisse der Böckler-Erwerbspersonenbefragung. Corona und Arbeitszeit: Lücke zwischen den Geschlechtern bleibt – Frauen erhalten seltener Aufstockung bei Kurzarbeit (Pressemitteilung).

(6) Vgl. Kohlrausch, Bettina/Hövermann, Andreas (2022): Der Vertrauensverlust der Mütter in der Pandemie. WSI Report Nr. 73, S. 5.

(7) Vgl. Zucco, Aline/Lott, Yvonne (2021): Stand der Gleichstellung – Ein Jahr mit Corona, WSI Report Nr. 64, S. 22f.

(8) Vgl. Wanger, Susanne (2023): Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen von Frauen und Männern – Entwicklungen seit der Covid-19-Pandemie. IAB-Forschungsbericht 18/2023.