WSI GenderDatenPortal: Zeit: Wochenarbeitszeiten und Gender Time Gap 1991-2023

Grafiken, Analysen, Tabellen (pdf)

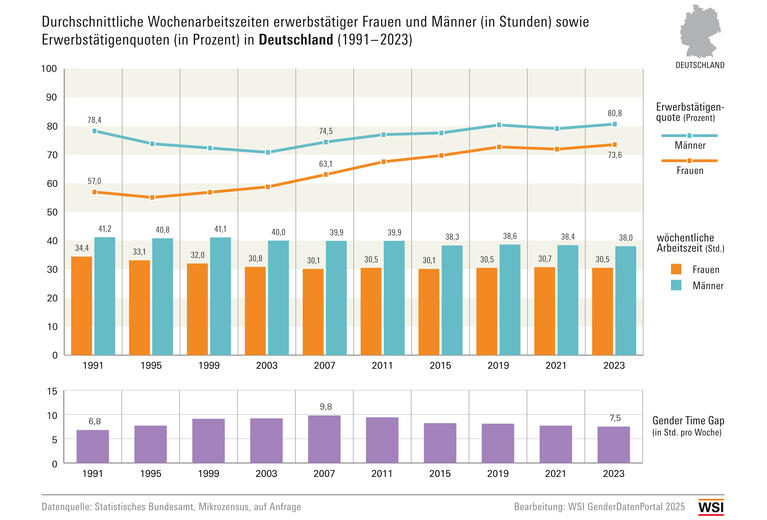

Frauen weisen im Jahr 2023 immer noch deutlich kürzere Wochenarbeitszeiten auf als Männer. Während erwerbstätige Männer im Durchschnitt 38 Stunden in der Woche arbeiten, liegt die normalerweise geleistete Wochenarbeitszeit von Frauen bei durchschnittlich knapp 31 Stunden. Der Gender Time Gap, als geschlechterbezogener Abstand der durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten, beträgt damit 7,5 Stunden pro Woche, d.h. die Wochenarbeitszeiten von Frauen sind um 20 Prozent kürzer als die von Männern (vgl. Grafik 1).

Innerhalb des Beobachtungszeitraums von 1991 bis 2023 sind die durchschnittlich geleisteten Arbeitszeiten der Erwerbstätigen in Deutschland sowohl bei Frauen als auch bei Männern deutlich zurückgegangen:

- Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der Männer hat zwischen 1991 und 2023 um 3,2 Stunden abgenommen. Im Jahr 1991 arbeiteten Männer im Durchschnitt 41,2 Stunden pro Woche, 2023 sind es noch 38,0 Stunden. Dies entspricht einem Rückgang um 8 Prozent.

- Bei den Frauen hat sich die durchschnittliche Arbeitszeit im gleichen Zeitraum sogar um 3,9 Stunden verkürzt. Dies entspricht einem Rückgang um 11 Prozent. Im Jahr 1991 arbeiteten erwerbstätige Frauen im Durchschnitt 34,4 Stunden, bis 2005 sank dieser Wert auf 30,3 Stunden und ist seither weitgehend konstant geblieben (2023: 30,5 Wochenstunden).

Infolge des unterschiedlich starken Rückgangs der durchschnittlichen Arbeitszeiten bei Frauen und Männern hat sich der Gender Time Gap zwischen 1991 und 2005 zunächst deutlich vergrößert: von 6,8 Stunden (1991) auf 9,9 Stunden (2005). Zwischen 2006 und 2016 ging der geschlechterbezogene Abstand dann wieder leicht zurück (2015: 8,2 Stunden) und liegt in den letzten Jahren jeweils bei knapp unter 8 Stunden (vgl. Tab. 1). Der Gender Time Gap rückt erst seit wenigen Jahren als Indikator für ein gleichstellungspolitisches Problem verstärkt in den Fokus. Das ist einigermaßen überraschend, denn Arbeitszeiten sind „[…] entscheidend für die Möglichkeit, die eigene Existenz zu sichern sowie bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter ausreichende Ansprüche auf Leistungen der sozialen Sicherungssysteme zu haben. Daher sind Arbeitszeiten bedeutsam für die Gleichstellung der Geschlechter.“ (1)

Frauen und Männer unterscheiden sich nicht nur in Hinblick auf die durchschnittliche Arbeitszeitdauer, sondern in noch viel stärkerem Maße auch bei der Verteilung auf verschiedene Arbeitszeitgruppen: Hier zeigt sich, dass die Verteilung der Arbeitszeiten von Frauen sehr viel heterogener ist als jene von Männern. (2) (3)

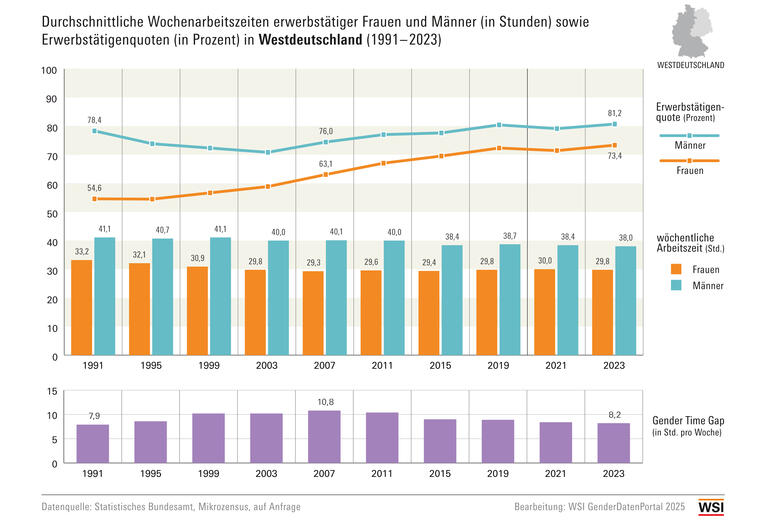

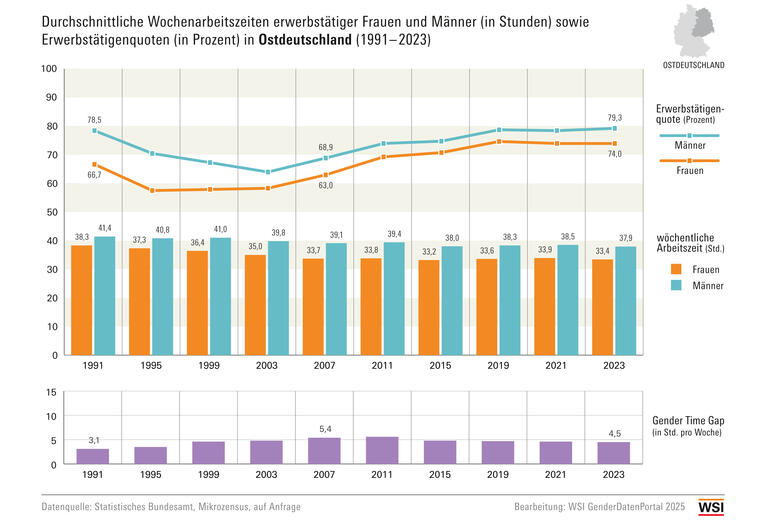

Die Entwicklung der Wochenarbeitszeiten vollzog sich in West- und Ostdeutschland auf ähnliche Weise, jedoch auf unterschiedlichem Niveau (vgl. Grafiken 2 und 3):

- Im Jahr 2023 ist der Gender Time Gap in Ostdeutschland nur etwa halb so groß wie der in Westdeutschland (4,5 Stunden gegenüber 8,2 Stunden).

- In Westdeutschland hat sich der Gender Time Gap von 7,9 Stunden im Jahr 1991 zunächst auf 11,0 Stunden im Jahr 2005 vergrößert und ging bis 2023 auf 8,2 Stunden zurück. Damit ist der Gender Time Gap in Westdeutschland im Jahr 2023 um 4 Prozent größer als im Ausgangsjahr 1991.

- Auch in Ostdeutschland ist der Gender Time Gap zwischen 1991 (3,1 Stunden) und 2005 (5,5 Stunden) zunächst deutlich angestiegen, fiel in den letzten Jahren dann aber wieder geringer aus (2023: 4,5 Stunden). Damit ist der Gender Time Gap in Ostdeutschland im Jahr 2023 um fast die Hälfte größer als im Ausgangsjahr 1991.

- Erwerbstätige Frauen in Ostdeutschland weisen innerhalb des Beobachtungszeitraums den größten Rückgang der durchschnittlichen Arbeitszeiten auf. Dennoch arbeiten sie auch im Jahr 2023 mit durchschnittlich 33,4 Stunden immer noch deutlich länger als Frauen in Westdeutschland (29,8 Stunden). Die Entwicklung der Arbeitszeiten von Männern in West- und Ostdeutschland verlief dagegen deutlich übereinstimmender.

Hintergründe: Analysen im Zeitvergleich belegen, dass das Absinken der durchschnittlichen Arbeitszeiten von Frauen gerade auch im Zusammenhang mit der starken Ausweitung von Teilzeitarbeit in Deutschland in den letzten Jahrzehnten steht. Seit Mitte der 1990er Jahre sind zwar immer mehr Frauen in Deutschland erwerbstätig, die Erwerbstätigenquote der Frauen ist seitdem um knapp 16 Prozentpunkte angestiegen (vgl. Grafik 1), jedoch erfolgte dieser Anstieg größtenteils in Form von Teilzeitarbeit. (4) (5) Bei den Männern hat nicht nur der Anteil an Teilzeitbeschäftigten zugenommen, sondern zugleich weisen Männer auch weiterhin deutlich häufiger lange oder sehr lange Vollzeit-Wochenarbeitszeiten auf. (6)

Aktuelle Berechnungen des IAQ, getrennt für Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte, zeigen daher auch, dass der Gender Time Gap bei Vollzeitbeschäftigten (zu Ungunsten von Frauen) doppelt so groß ausfällt und in entgegengesetzter Richtung wirkt im Vergleich zum Gender Time Gap bei Teilzeitbeschäftigten (hier: zu Ungunsten von Männern). Die durchschnittliche Teilzeit-Wochenarbeitszeitdauer von Frauen hat in den letzten Jahren leicht zugenommen, auch bei Müttern, so dass gerade der Gender Time Gap für Teilzeitbeschäftigte etwas zurückgegangen ist. (7)

Für teilzeitbeschäftigte Frauen und Männer besteht der Wunsch, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, wohingegen Vollzeitbeschäftigte sie gerne verringern würden. (8) Aktuelle Forschungen für Vollzeitbeschäftigte zeigen, dass neben der tatsächlichen Arbeitszeit auch die gewünschte Arbeitszeit bei Frauen niedriger ist als bei Männern: „So lag die gewünschte Arbeitszeit der Frauen im Durchschnitt bei 34,7 Stunden, die der Männer bei 36,8 Stunden.“ (9) Dies ist unter anderem stark darauf zurückzuführen, dass Frauen mehr Sorgearbeit übernehmen und daher weniger Stunden für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen (können). (10) Sorgearbeit muss umverteilt werden, denn: „Solange Frauen die Hauptsorge für Kinder, Pflege und Haushalt übernehmen bzw. antizipieren müssen, diese Arbeit einmal zu übernehmen, werden ihre Erwerbsarbeitszeiten hinter denen von Männern zurückbleiben.“ (11)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den PDF-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau, Anika Lindhorn

Literatur

Absenger, Nadine/Ahlers, Elke/Bispinck, Reinhard/Kleinknecht, Alfred/Klenner, Christina/ Lott, Yvonne/Pusch, Toralf/Seifert, Hartmut (2014): Arbeitszeiten in Deutschland. Entwicklungstendenzen und Herausforderungen für eine moderne Arbeitszeitpolitik, WSI Report Nr. 19, letzter Zugriff: 11.03.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Erwerbstätigenquoten und Erwerbsquoten 1991–2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1991–2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Hobler, Dietmar/Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2022): Abhängig beschäftigte Männer nach Arbeitszeitgruppen 1991–2020. In: WSI GenderDatenPortal.

Hobler, Dietmar/Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2022): Abhängig beschäftigte Frauen nach Arbeitszeitgruppen 1991–2020. In: WSI GenderDatenPortal.

Kümmerling, Angelika (2024): Arbeitszeiten zwischen Wunsch, Befürchtungen und Wirklichkeit: Ein IAQ-Arbeitszeitmonitor, IAQ-Report Nr. 2024-05, letzter Zugriff: 11.03.2025.

Kümmerling, Angelika (2023): Arbeitszeiten in der Krise – Kein Bock oder keine Zeit für mehr Arbeit? In: WSI-Mitteilungen, 76. JG., 4/2023, S. 321-323.

Statistisches Bundesamt (2024): Mikrozensus. Qualitätsbericht 2023, letzter Zugriff: 11.03.2025.

Statistisches Bundesamt (2022): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung, Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2020 (Endgültige Ergebnisse), Fachserie 1 Reihe 4.1, letzter Zugriff: 11.03.2025.

Statistisches Bundesamt (2020): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung. Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2019, Fachserie 1 Reihe 4.1, letzter Zugriff: 11.03.2025.

Wanger, Susanne/Weber, Enzo (2023): Arbeitszeit: Trends, Wunsch und Wirklichkeit. IAB-Forschungsbericht. Aktuelle Ergebnisse aus der Projektarbeit des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, letzter Zugriff 11.03.2025.

(1) Absenger, Nadine et al. (2014): Arbeitszeiten in Deutschland. Entwicklungstendenzen und Herausforderungen für eine moderne Arbeitszeitpolitik, S. 45.

(2) Vgl. Hobler, Dietmar/Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2022): Abhängig beschäftigte Frauen nach Arbeitszeitgruppen 1991–2020. In: WSI GenderDatenPortal.

(3) Vgl. Hobler, Dietmar/Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2022): Abhängig beschäftigte Männer nach Arbeitszeitgruppen 1991–2020. In: WSI GenderDatenPortal.

(4) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Erwerbstätigenquoten und Erwerbsquoten 1991–2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(5) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1991–2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(6) Vgl. Hobler, Dietmar/Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2022): Abhängig beschäftigte Männer nach Arbeitszeitgruppen 1991–2020. In: WSI GenderDatenPortal.

(7) Vgl. Kümmerling, Angelika (2024): Arbeitszeiten zwischen Wunsch, Befürchtungen und Wirklichkeit: Ein IAQ-Arbeitszeitmonitor, IAQ-Report Nr. 2024-05, S. 6.

(8) Vgl. Kümmerling, Angelika (2023): Arbeitszeiten in der Krise – Kein Bock oder keine Zeit für mehr Arbeit? In: WSI-Mitteilungen, 76. JG., 4/2023, S. 322.

(9) Wanger, Susanne/Weber, Enzo (2023): Arbeitszeit: Trends, Wunsch und Wirklichkeit. IAB-Forschungsbericht. Aktuelle Ergebnisse aus der Projektarbeit des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, S. 5.

(10) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(11) Kümmerling, Angelika (2023): Arbeitszeiten in der Krise – Kein Bock oder keine Zeit für mehr Arbeit? In: WSI-Mitteilungen, 76. JG., 4/2023, S. 323.