WSI GenderDatenPortal: Einkommen: Abhängig beschäftigte Frauen und Männer mit langfristiger Existenzsicherung 2010–2023

Grafiken, Analysen, Tabellen (pdf)

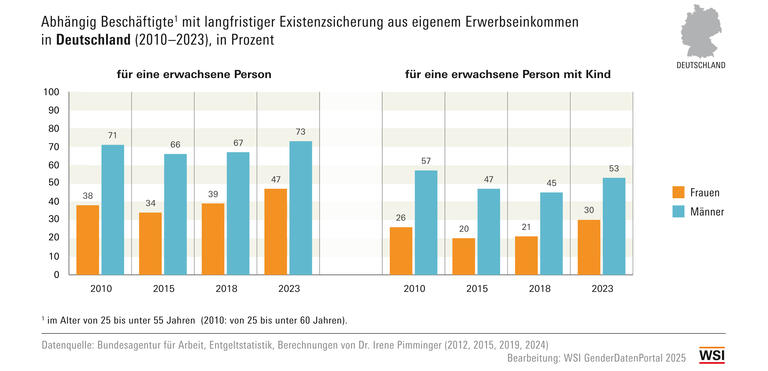

Nur knapp die Hälfte aller abhängig beschäftigten Frauen im Alter zwischen 25 und 55 Jahren verfügen im Jahr 2023 über ein eigenes Bruttomonatsentgelt, welches hoch genug ist, um die eigene Existenz eigenständig über den Lebensverlauf zu sichern (vgl. Grafik 1). Für eine solche langfristige Existenzsicherung einer erwachsenen Person bedarf es im Jahr 2023 eines Bruttoentgelts in Höhe von mindestens 2.872 Euro pro Monat (zu den Schwellenwerten vgl. Tabelle 4). Ein Bruttoentgelt in dieser Höhe erzielen in diesem Jahr nur 47 Prozent aller abhängig beschäftigten Frauen, aber 73 Prozent der abhängig beschäftigten Männer.

Dies bedeutet im Umkehrschluss: 53 Prozent der beschäftigten Frauen – aber „nur“ 27 Prozent der beschäftigten Männer – verdienen nicht genug, um ihre Existenz über den Lebensverlauf eigenständig abzusichern.

Zum Begriff: Langfristige Existenzsicherung meint dabei mehr als nur die Absicherung des Lebensunterhalts im laufenden Monat, nämlich auch eine ausreichende finanzielle Absicherung durch einkommensabhängige, staatliche Versicherungs- oder Lohnersatzleistungen während solcher Lebensphasen, in denen keiner eigenen Erwerbstätigkeit nachgegangen werden kann. Also in Phasen von Arbeitslosigkeit, Elternzeit, im Alter oder auf Grund von Erwerbsunfähigkeit (vgl. Glossar).

Deutlich schwieriger ist es, wenn das Einkommen auch für die Existenzsicherung von einem Kind ausreichen soll. Dies gilt für Frauen als auch für Männer. Der Anteil der abhängig Beschäftigten mit einem ausreichend hohen Bruttoerwerbseinkommen, um eine eigenständige Existenzsicherung für sich und ein Kind langfristig zu gewährleisten, fällt nochmal deutlich geringer aus: nur weniger als ein Drittel aller beschäftigten Frauen (30 Prozent) und gut die Hälfte aller beschäftigten Männer (53 Prozent) haben ein Erwerbseinkommen, das den Lebensunterhalt für sich und ein Kind langfristig sichert.

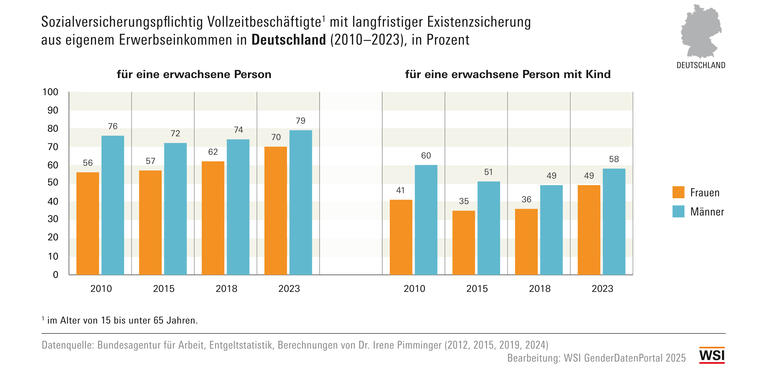

Selbst wenn nur sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte in die Betrachtung einbezogen werden, sind die erzielten Bruttomonatsentgelte im Jahr 2023 nicht bei allen hoch genug, um eine eigenständige Existenzsicherung über den Lebensverlauf zu gewährleisten (vgl. Grafik 2).

- Für sich selbst erzielen nur 70 Prozent der vollzeitbeschäftigten Frauen sowie 79 Prozent der vollzeitbeschäftigten Männer ein langfristig existenzsicherndes Erwerbseinkommen (brutto) pro Monat.

- Ein Monatseinkommen, das auch für die Existenzsicherung von einem Kind ausreichen würde, erreichen nur die Hälfte aller vollzeitbeschäftigten Frauen (49 Prozent) sowie 58 Prozent aller vollzeitbeschäftigten Männer.

Innerhalb des Beobachtungszeitraums von 2010 bis 2023 ist der Anteil der Beschäftigten, die genug Bruttoerwerbseinkommen für eine langfristige Existenzsicherung für sich selbst erzielen, bei Frauen tendenziell leicht gestiegen, während der Anteil bei Männern insgesamt eher stagniert bzw. sogar gesunken ist (vgl. Grafiken 1 und 2):

- Im Jahr 2010 erzielten nur 38 Prozent aller beschäftigten Frauen ein ausreichend hohes Bruttoerwerbseinkommen, 2023 sind es 47 Prozent. Bei vollzeitbeschäftigten Frauen stieg der Anteil im gleichen Zeitraum von 56 Prozent (2010) auf 70 Prozent (2023).

- Bei allen abhängig beschäftigten Männern stieg der Anteil derjenigen mit einem langfristig existenzsichernden Bruttoerwerbseinkommen allenfalls geringfügig an (von 71 auf 73 Prozent). Auch bei den vollzeitbeschäftigten Männern stieg der Anteil nur leicht an, von 76 Prozent (2010) auf 79 Prozent (2023).

- Betrachtet man den Anteil von Beschäftigten, deren Einkommen auch für die Existenzsicherung von einem Kind ausreichen würde, fallen die Verbesserungen innerhalb des Beobachtungszeitraums noch geringer aus. Bis 2023 zeigt sich lediglich ein Zuwachs von 4 Prozentpunkten bei abhängig beschäftigten Frauen, deren Entgelt für eine langfristige Existenzsicherung für sich und das Kind ausreichen würde, bei Männern sogar ein Rückgang um 4 Prozentpunkte. Bei Vollzeitbeschäftigten zeigt sich im selben Zeitraum immerhin ein Zuwachs von 8 Prozentpunkten bei den Frauen, bei Männern ein leichter Rückgang von 2 Prozentpunkten.

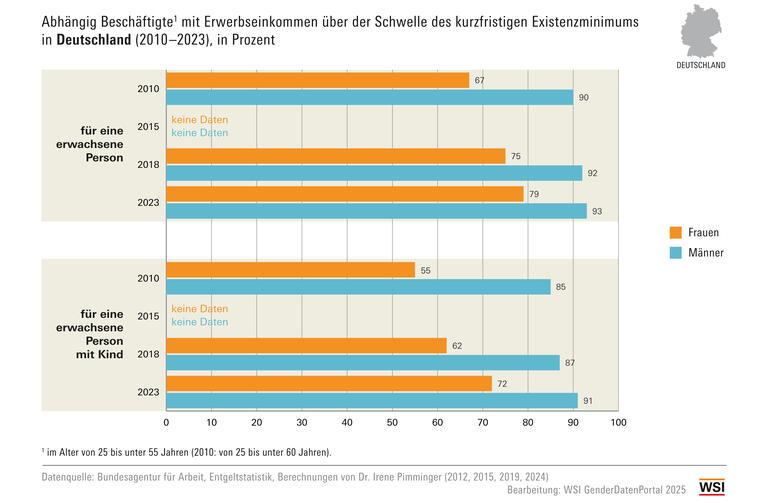

Nicht einmal das kurzfristige Existenzminimum, d.h. die Sicherung des Lebensunterhalts im laufenden Monat, kann von allen abhängig beschäftigten Frauen und Männern mit Hilfe ihres eigenen Erwerbseinkommens erreicht werden (vgl. Grafik 3):

- Im Jahr 2023 erzielen nur acht von zehn Frauen (79 Prozent) sowie neun von zehn Männern (93 Prozent) ein Bruttomonatsentgelt von mind. 1.502 Euro (zu den Schwellenwerten vgl. Tabelle 4), was die Mindest-Voraussetzung ist, um die Schwelle des kurzfristigen Existenzminimums für den laufenden Monat zu erreichen.

- Nur 72 Prozent der abhängig beschäftigten Frauen erzielen ein Bruttomonatsentgelt, das hoch genug ist, um für sich selbst und zugleich für ein Kind das kurzfristige Existenzminimum zu erreichen. Dies trifft aber immerhin auf 91 Prozent der abhängig beschäftigten Männer zu.

Innerhalb des Beobachtungszeitraums von 2010 bis 2023 ist der Anteil der Beschäftigten, die das kurzfristige Existenzminimum erreichen, gestiegen. Dies gilt jedoch stärker für Frauen als für Männer (Grafik 3):

- Der Anteil der abhängig beschäftigten Frauen mit ausreichendem Erwerbseinkommen, um das kurzfristige Existenzminimum zu erreichen, stieg zwischen 2010 und 2023 um 12 Prozentpunkte, bei den Männern hingegen nur um 3 Prozentpunkte.

- Ein noch deutlicherer Anstieg zeichnet sich ab, wenn das kurzfristige Existenzminimum nicht nur für sich selbst, sondern zugleich auch noch für ein Kind mit erreicht werden soll. Der Anteil der abhängig beschäftigten Frauen, die das kurzfristige Existenzminimum für sich und ein Kind erreichen, nahm im Beobachtungszeitraum um 17 Prozentpunkte zu, bei den Männern um 6 Prozentpunkte.

Hintergründe: Abhängig beschäftigte Frauen erzielen seltener als Männer ein (kurzfristig und langfristig) existenzsicherndes Erwerbseinkommen, weil sie häufiger in Teilzeit arbeiten und geringere Stundenlöhne erzielen. (1) Hintergrund dafür ist, dass Frauen nach wie vor den Großteil der unbezahlten Haus-/Sorgearbeit übernehmen und dafür vor allem in Paarhaushalten ihre Arbeitszeit häufiger reduzieren als Männer. (2) Dies wird flankiert durch institutionelle Rahmenbedingungen: Die beitragsfreie Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, Minijobs sowie das Ehegattensplitting geben Paarhaushalten Anreize für eine Arbeitszeitreduzierung nur eines Elternteils, wobei es sich meist um die Frau handelt. (3) Besonders aus gleichstellungspolitischer Perspektive sind die damit verbundenen Risiken für Frauen zu betonen. (4)

Die Zunahme des Anteils an Beschäftigten mit kurzfristiger und langfristiger Existenzsicherung durch eigenes Erwerbseinkommen kann u.a. auf die Einführung des Mindestlohns im Januar 2015 zurückgeführt werden (8,50 Euro pro Stunde). Dieser wurde anschließend in mehreren Schritten bis Januar 2025 auf 12,82 Euro pro Stunde angehoben und wird auch zukünftig weiter steigen. (5) Davon haben insbesondere Frauen profitiert, weil sie sich häufiger als Männer im Niedriglohnsektor wiederfinden. (6) Daneben nehmen jedoch auch sozial- und steuerrechtliche Änderungen im Beobachtungszeitraum Einfluss auf den Anteil von Beschäftigten mit existenzsicherndem Einkommen, da sie sich auf die Höhe des dafür erforderlichen Bruttomonatsentgelts im jeweiligen Jahr auswirken. (7)

Zur Ausweitung des Kreises von Beschäftigten, die eine langfristige Existenzsicherung erreichen, gilt es das Bruttomonatsentgelt – insbesondere für Frauen – anzuheben. Voraussetzung hierfür wäre nicht nur der Ausbau der Tarifbindung in Deutschland und eine weitere Anhebung des Mindestlohns, sondern auch die Abschaffung von Minijobs und allen Anreizen für geringfügige Beschäftigung zu Gunsten von substantieller Teilzeit und kurzer Vollzeitbeschäftigung. (8) Letztlich braucht es dafür auch die Umverteilung von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Haus-/Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern sowie die Abkehr von Paarkonstellationen, die aus männlichem Haupternährer in Vollzeit (mit Überstunden) und weiblicher Zuverdienerin in Teilzeit bestehen. Dazu müssen alle gesetzlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen auf den Prüfstand gestellt werden, die auch einen Einfluss auf die familiäre Arbeitsteilung haben. Denn: „Wesentliche steuer- und sozialrechtliche Regelungen sind in Deutschland auf die eheliche Familie, nicht auf eine eigenständige Existenzsicherung von Frauen und Männern ausgerichtet.“ (9)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den PDF-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau

Literatur

Bundesregierung (2025): Der gesetzliche Mindestlohn im Überblick, letzter Zugriff: 14.08.2025.

Deutscher Gewerkschaftsbund (2022): Stellungnahme zum „Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz“ im BT-Ausschuss für Arbeit und Soziales am 05.05.2022. Berlin: Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales, 20. Wahlperiode, Ausschussdrucksache 20(11)63, letzter Zugriff: 14.08.2025.

Deutscher Gewerkschaftsbund (2021): Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes anlässlich der öffentlichen Anhörung im BT-Ausschuss für Arbeit und Soziales am 7. Juni 2021. Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperiode, Ausschussdrucksache 19(11)1172, letzter Zugriff: 14.08.2025.

Geyer, Johannes/Haan, Peter/Teschner, Mia (2024): Ausbau der Pflegeversicherung könnte Gender Care Gap in Deutschland reduzieren. In: DIW Wochenbericht, 07/2024, letzter Zugriff: 14.08.2025.

Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen (2025): Der gesetzliche Mindestlohn 2015 – 2027. In: Sozialpolitik aktuell, letzter Zugriff: 14.08.2025.

Pfahl, Svenja/Reuyß, Stefan (2025): Teilzeitarbeit JA – aber ohne Nachteile und Diskriminierung. In: Blog des DGB-Projektes „Was verdient die Frau?“, https://www.was-verdient-die-frau.de/blog/++co++b14f710e-3580-11f0-9dd7-7d8ada2dbdd2, letzter Zugriff: 14.08.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Gender Pay Gap 2006-2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike/Lott, Yvonne (2023): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern auf den Arbeitsmärkten in West- und Ostdeutschland. Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung: WSI Report Nr. 88, 09/2023, letzter Zugriff: 14.08.2025.

Pimminger, Irene (2024): Wie unabhängig sind Frauen in Deutschland? Zur Bedeutung existenzsichernder Beschäftigung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen. Aktualisierte Auflage. Berlin: DGB-Bundesvorstand, Abteilung Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik, letzter Zugriff: 14.08.2025.

Pimminger, Irene (2019): Wie unabhängig sind Frauen in Deutschland? Zur Bedeutung existenzsichernder Beschäftigung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen. Korrigierte Fassung. Berlin: DGB-Bundesvorstand, Abteilung Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik, letzter Zugriff: 14.08.2025.

Pimminger, Irene (2015): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern mit und ohne Migrationshintergrund. Berlin: Agentur für Querschnittsziele im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, letzter Zugriff: 14.08.2025.

Pimminger, Irene (2012): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern. Korrigierte Fassung. Berlin: Agentur für Gleichstellung im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, letzter Zugriff: 14.08.2025.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023): Beschäftigungsstatistik, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte (Jahreszahlen), Tabellenblatt „Hinweis Entgelt“. 14.08.2025.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020): Beschäftigungsstatistik, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte (Jahreszahlen), Tabellenblatt „Methodische Hinweise“. 14.08.2025.

Wanger, Susanne (2020): Entwicklung von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen nach Geschlecht. Ergebnisse der IAB-Arbeitszeitrechnung nach Alter und Geschlecht (AZR AG) für die Jahre 1991–2019. IAB-Forschungsbericht 16/2020, letzter Zugriff: 14.08.2025.

(1) Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten sowie Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Gender Pay Gap 2006-2024. Jeweils in: WSI GenderDatenPortal.

(2) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal sowie vgl. Geyer, Johannes/Haan, Peter/Teschner, Mia (2024): Ausbau der Pflegeversicherung könnte Gender Care Gap in Deutschland reduzieren. In: DIW-Wochenbericht, 07/2024, S. 97.

(3) Wanger, Susanne (2020): Entwicklung von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen nach Geschlecht, S. 30.

(4) Vgl. Pfahl, Svenja/Reuyß, Stefan (2025): Teilzeitarbeit JA – aber ohne Nachteile und Diskriminierung. In: Blog des DGB-Projektes „Was verdient die Frau?“.

(5) Vgl. Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen (2025): Der gesetzliche Mindestlohn 2015 – 2027. In: Sozialpolitik aktuell, S. 1 sowie auch: Die Bundesregierung (2025): Der gesetzliche Mindestlohn im Überblick.

(6) Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen (2025): Der gesetzliche Mindestlohn 2015 – 2027. In: Sozialpolitik aktuell, S. 4.

(7) Zu solchen sozial- und steuerrechtlichen Änderungen gehören beispielsweise die Einführung von Abschlägen und Änderungen von Zurechnungszeiten bei der Erwerbsminderungsrente oder steuerliche Entlastungen von Alleinerziehenden.

(8) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike/Lott, Yvonne (2023): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern auf den Arbeitsmärkten in West- und Ostdeutschland, Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung: WSI Report Nr. 88, 09/2023, S. 44.

(9) Pimminger, Irene (2015): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern mit und ohne Migrationshintergrund. Berlin: Agentur für Querschnittsziele im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 41.

(10) Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023): Beschäftigungsstatistik, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte (Jahreszahlen), Tabellenblatt „Hinweis Entgelt“.

(11) Pimminger, Irene (2012): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern. Korrigierte Fassung, Berlin: Agentur für Gleichstellung im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 39ff.

(12) Pimminger, Irene (2012): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern. Korrigierte Fassung, Berlin: Agentur für Gleichstellung im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 40.

(13) Zu den Details der Berechnung des Einkommens-Schwellenwertes für eine erwachsene Person vgl. Pimminger, Irene (2015): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern mit und ohne Migrationshintergrund. Berlin: Agentur für Querschnittsziele im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 48ff.

(14) Zu den Details der Berechnung des Einkommens-Schwellenwertes für eine erwachsene Person mit Kind vgl. Pimminger, Irene (2015): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern mit und ohne Migrationshintergrund. Berlin: Agentur für Querschnittsziele im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 50ff.

(15) Pimminger, Irene (2015): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern mit und ohne Migrationshintergrund. Berlin: Agentur für Querschnittsziele im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 7.

(16) Pimminger, Irene (2015): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern mit und ohne Migrationshintergrund. Berlin: Agentur für Querschnittsziele im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 52.

(17) Vgl. Pimminger, Irene (2024): Wie unabhängig sind Frauen in Deutschland? Zur Bedeutung existenzsichernder Beschäftigung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen. Aktualisierte Auflage. Berlin: DGB-Bundesvorstand, Abteilung Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik, S. 12 sowie Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes anlässlich der öffentlichen Anhörung im BT-Ausschuss für Arbeit und Soziales am 7. Juni 2021. Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales, 19. Wahlperiode, Ausschussdrucksache 19(11)1172, S. 4.

(18) Deutscher Gewerkschaftsbund (2022): Stellungnahme zum „Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz“ im BT-Ausschuss für Arbeit und Soziales am 05.05.2022. Berlin: Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales, 20. Wahlperiode, Ausschussdrucksache 20(11)63, S. 10.

(19) Pimminger, Irene (2012): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern. Korrigierte Fassung. Berlin: Agentur für Gleichstellung im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie Pimminger, Irene (2015): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern mit und ohne Migrationshintergrund. Berlin: Agentur für Querschnittsziele im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die Ergebnisse wurden dabei mit den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhandenen Daten der Entgeltstatistik der BA dargestellt (Veröffentlichung 2012: Entgeltstatistik 2010).

(20) Pimminger, Irene (2024): Wie unabhängig sind Frauen in Deutschland? Zur Bedeutung existenzsichernder Beschäftigung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen. Aktualisierte Auflage. Berlin: DGB-Bundesvorstand, Abteilung Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik

sowie Pimminger, Irene (2019): Wie unabhängig sind Frauen in Deutschland? Zur Bedeutung existenzsichernder Beschäftigung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen. Korrigierte Fassung. Berlin: DGB-Bundesvorstand, Abteilung Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik.

(21) Pimminger, Irene (2015): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern mit und ohne Migrationshintergrund. Berlin: Agentur für Querschnittsziele im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 48.

(22) Pimminger, Irene (2015): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern mit und ohne Migrationshintergrund. Berlin: Agentur für Querschnittsziele im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 49.

(23) Pimminger, Irene (2012): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern. Korrigierte Fassung, Berlin: Agentur für Gleichstellung im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 31.

(24) Pimminger, Irene (2015): Existenzsichernde Beschäftigung von Frauen und Männern mit und ohne Migrationshintergrund. Berlin: Agentur für Querschnittsziele im ESF im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 37.

(25) Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023): Beschäftigungsstatistik, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte (Jahreszahlen), Tabellenblatt „Hinweis Entgelt“.