WSI GenderDatenPortal: Erwerbsarbeit: Erschöpfung nach der Arbeit von Frauen und Männern 2024

Grafiken, Analyse, Tabellen (pdf)

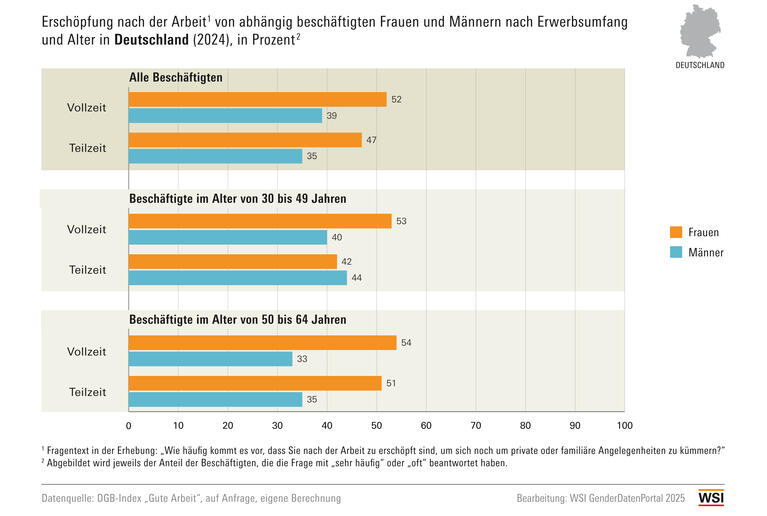

Abhängig beschäftigte Frauen sind in Deutschland im Jahr 2024 nach der Arbeit häufiger als Männer zu erschöpft, um sich anschließend noch um private oder familiäre Angelegenheiten zu kümmern (zum Erschöpfungsbegriff vgl. Glossar). So sind mit 49 Prozent knapp die Hälfte aller abhängig beschäftigten Frauen „sehr häufig“ bzw. „oft“ nach der Arbeit erschöpft, gegenüber einem reichlichen Drittel bei den Männern (38 Prozent) (vgl. Tabelle).

Der Anteil an erschöpften Frauen und Männern variiert – neben dem Geschlecht – auch mit dem Umfang der eigenen Erwerbsarbeitszeit. Teilzeitbeschäftigte sind jeweils etwas seltener nach der Arbeit zu erschöpft für Familie oder andere Angelegenheiten, was vor allem darin liegt, dass sie weniger Stunden in der bezahlten Erwerbsarbeit verbringen als Vollzeitbeschäftigte. (1) (2) Eine Abstufung der Erschöpfung nach Erwerbsarbeitszeitdauer bestätigt sich jedoch vor allem für Frauen:

- Mehr als die Hälfte der vollzeitbeschäftigten Frauen (52 Prozent) berichtet von erschöpfungsbedingten Einschränkungen nach der Arbeit – gegenüber 47 Prozent bei den teilzeitbeschäftigten Frauen.

- Demgegenüber ist nur ein gutes bzw. reichliches Drittel der Männer nach der Arbeit zu erschöpft für private oder familiäre Aktivitäten. Dies trifft auf vollzeit- (39 Prozent) wie teilzeitbeschäftigte Männer (35 Prozent) in vergleichbarem Ausmaß zu.

Ein solcher Zusammenhang zwischen Erschöpfung und dem Umfang der Erwerbsarbeitszeit bestätigt sich auch in der aktuellen Arbeitszeitbefragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA 2023, ohne Grafik): Mit zunehmender Dauer der Erwerbsarbeitszeit nimmt bei Frauen die „Müdigkeit und Erschöpfung“ zu, sie betrifft zwischen der Hälfte (Teilzeit) und zwei Drittel (Vollzeit) der abhängig beschäftigen Frauen. Männer sind dagegen seltener betroffen als Frauen, erst ab einer Erwerbsarbeitszeit von 48 und mehr Stunden berichtet eine Mehrheit der abhängig beschäftigten Männer über „Müdigkeit und Erschöpfung“. (3)

Der Anteil der von Erschöpfung betroffenen Beschäftigten verändert sich zudem auch mit dem Lebensalter (vgl. Grafik 1). In der mittleren Lebensphase zwischen 30 und 49 Jahren – häufig auch als Rushhour des Lebens bezeichnet (vgl. Glossar) – steigt der Anteil an teilzeitbeschäftigten Frauen, vor allem auf Grund von Familiengründung und Kinderbetreuung, deutlich an: Zwischen einem Drittel und knapp der Hälfte der Frauen zwischen 30 und 49 Jahren (je nach exaktem Altersjahr) sind teilzeitbeschäftigt. (4) Bei den Männern zwischen 30 und 49 Jahren geht der Anteil an Teilzeitbeschäftigten in dieser Phase hingegen (noch weiter) zurück. (5)

- Trotz ihrer (familienbedingt) verkürzten Wochenstunden geht das Level an Erschöpfung für die teilzeitbeschäftigten Frauen in dieser Lebensphase nur leicht zurück (auf 42 Prozent). Die vergleichsweise wenigen in Teilzeit tätigen Männer der mittleren Lebensphase sind sogar verstärkt von Erschöpfung betroffen (zu 44 Prozent).

- Vollzeitbeschäftigte in der mittleren Lebensphase bleiben in vergleichbarem Umfang erschöpft wie alle abhängig Beschäftigten. Dies gilt für Frauen wie Männer.

Im höheren Erwerbsalter zwischen 50 und 64 Jahren arbeiten rund die Hälfte der abhängig beschäftigten Frauen in Teilzeit, genauso wie rund ein Zehntel der Männer (je nach exaktem Altersjahr). (6) Abhängig beschäftigte Frauen und Männer im höheren Erwerbsalter berichten zu sehr unterschiedlichen Anteilen von Erschöpfung:

- Frauen zwischen 50 und 64 Jahren sind grundsätzlich häufiger als gleichaltrige Männer nach der Arbeit zu erschöpft, um anschließend noch private oder familiäre Angelegenheiten zu übernehmen. Dies gilt für eine knappe Mehrheit der jeweils teilzeit- oder vollzeitbeschäftigten Frauen. Insgesamt sind 52 Prozent der Frauen im Alter von 50 bis 64 Jahren Frauen erschöpft.

- Männer im höheren Erwerbsalter sind hingegen deutlich seltener als gleichaltrige Frauen oder als Männer zwischen 30 und 49 Jahren erschöpft (insgesamt: 33 Prozent).

Die Ursachen für die bei Frauen häufiger auftretende Erschöpfung nach der Arbeit ergeben sich in erster Linie aus der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung als auch aus den spezifischen Erwerbsarbeitsbereichen, in denen Frauen tätig sind (horizontale Segregation): (7)

- Frauen in Deutschland übernehmen weiterhin den Hauptanteil an unbezahlter Arbeit in den Familien, also Haus- und Sorgearbeit. Daher weisen Frauen, die mit Kindern im Haushalt zusammenleben, genauso hohe Gesamtarbeitszeiten auf wie Männer, selbst wenn sie ihre Erwerbsarbeitszeit verkürzen und in Teilzeit arbeiten. Männer übernehmen stattdessen einen größeren Anteil der bezahlten Arbeit als Frauen. (8)

- Zusätzlich zu den praktisch-manuellen Aufgaben im Haushalt sind Frauen in Paarbeziehungen auch verstärkt für die Organisation und Planung des gemeinsamen (Familien-)Alltags zuständig. Diese nicht-sichtbaren Managementaufgaben werden auch als Mental Load bezeichnet (vgl. Glossar), da sie nicht nur Zeit kosten, sondern auch eine emotionale Belastung darstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mental Load in Paarbeziehungen überwiegend durch die Frau getragen wird, liegt dreimal so hoch, als dass er überwiegend beim Mann liegt. (9)

- Zugleich sind abhängig beschäftigte Frauen überdurchschnittlich häufig in sog. versorgungsrelevanten Berufsbereichen tätig. Dazu gehören etwa Sozial- und Erziehungsberufe, Gesundheits- und Pflegeberufe sowie weitere Dienstleistungsberufe (vgl. Glossar). Beschäftigte im versorgungsrelevanten Berufsbereich weisen seltener einen (sehr) guten Gesundheitszustand auf (64 Prozent, gegenüber nicht-versorgungsrelevanten Berufen: 72 Prozent) sowie seltener eine (sehr) gute Vereinbarkeitssituation (77 Prozent, gegenüber nicht-versorgungsrelevanten Berufen: 82 Prozent). Insbesondere sind dort sogar 60 Prozent der Beschäftigten von Erschöpfung nach der Arbeit betroffen (gegenüber nicht-versorgungsrelevanten Berufen: 53 Prozent). (10)

- Schließlich hat auch die Arbeitsqualität einen Einfluss auf den Grad der Erschöpfung nach der Arbeit. Insbesondere folgende Faktoren tragen zu erschöpfungsbedingten Einschränkungen nach der Arbeit bei: lange Wochenarbeitszeiten mit 45 und mehr Stunden, eine häufig oder ständig erwartete Erreichbarkeit in der arbeitsfreien Zeit sowie ein (sehr) häufiges Arbeiten mit Kundenkontakt. (11)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau

Literatur

Bujard, Martin (2025): Rushour des Lebens. Familien und Erwerbsarbeit im Lebensverlauf. In: Familienpolitische Informationen 01/2025. Berlin: evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V., letzter Zugriff 24.07.2025.

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2023): Arbeitszeitreport Deutschland: Ergebnisse der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2021, 2. korrigierte Auflage 2023. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, letzter Zugriff 22.07.2025.

Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2024): Jahresbericht 2024. Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2024. Berlin: Institut DGB-Index Gute Arbeit, letzter Zugriff: 24.07.2025.

Institut DGB-Index Gute Arbeit (2017): DGB-Index Gute Arbeit. Der Report 2017 - Themenschwerpunkt: Arbeit, Familie, private Interessen – wodurch die Vereinbarkeit behindert wird und wie sie zu fördern ist. Berlin: Institut DGB-Index Gute Arbeit, letzter Zugriff: 24.07.2025.

Lott, Yvonne/Bünger, Paula (2023): Mental Load - Frauen tragen die überwiegende Last. WSI Report Nr. 87. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, letzter Zugriff: 24.07.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1991-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja /Unrau, Eugen (2024): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Erwerbsumfang nach Alter 2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2023): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Wendsche, Johannes et al. (2023): Mentale Erholung von der Arbeit: Abschalten lernen. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, letzter Zugriff: 24.07.2025.

www.wsi.de/genderdatenportal

(1) Lange Erwerbsarbeitszeiten erschweren die Fähigkeit, von der Arbeit abschalten zu können (was eine der Voraussetzungen für Gesundheit und Wohlbefinden darstellt). Teilzeitbeschäftigte mit Erwerbsarbeitszeiten von weniger als 35 Wochenstunden können zwar nur geringfügig besser von der Arbeit abschalten (60 Prozent) als Vollzeitbeschäftigte mit 35 bis 41 Wochenstunden (59 Prozent), aber deutlich besser als Beschäftigte in überlanger Vollzeit mit mehr als 41 Wochenstunden (44 Prozent). Vgl. Wendsche, Johannes et al (2023): Mentale Erholung von der Arbeit: Abschalten lernen. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, S. 14.

(2) Wem das Abschalten von der Arbeit nicht gelingt, der ist deutlich häufiger von starker Erschöpfung betroffen. Vgl. Wendsche, Johannes et al (2023): Mentale Erholung von der Arbeit: Abschalten lernen. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, S. 16.

(3) Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2023): Arbeitszeitreport Deutschland: Ergebnisse der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2021, 2. korrigierte Auflage 2023. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, S. 187.

(4) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Erwerbsumfang nach Alter 2024 (Grafik 1). In: WSI GenderDatenPortal.

(5) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Erwerbsumfang nach Alter 2024 (Grafik 2). In: WSI GenderDatenPortal.

(6) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Erwerbsumfang nach Alter 2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(7) Zur horizontalen Segregation in Deutschland vgl. Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2023): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(8) Vgl. Pfahl, Svenja /Unrau, Eugen (2024): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(9) Vgl. Lott, Yvonne/Bünger, Paula (2023): Mental Load - Frauen tragen die überwiegende Last. WSI Report Nr. 87. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, S. 6 und 8f.

(10) Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2023): Arbeitszeitreport Deutschland: Ergebnisse der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2021, 2. korrigierte Auflage 2023. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, S. 162.

(11) Vgl. Institut DGB-Index Gute Arbeit (2017): DGB-Index Gute Arbeit. Der Report 2017, Abb. 4, S. 7.