WSI GenderDatenPortal: Mitbestimmung: Frauenanteil in den DGB-Gewerkschaften 2005-2024

Grafiken, Analysen, Tabellen (pdf)

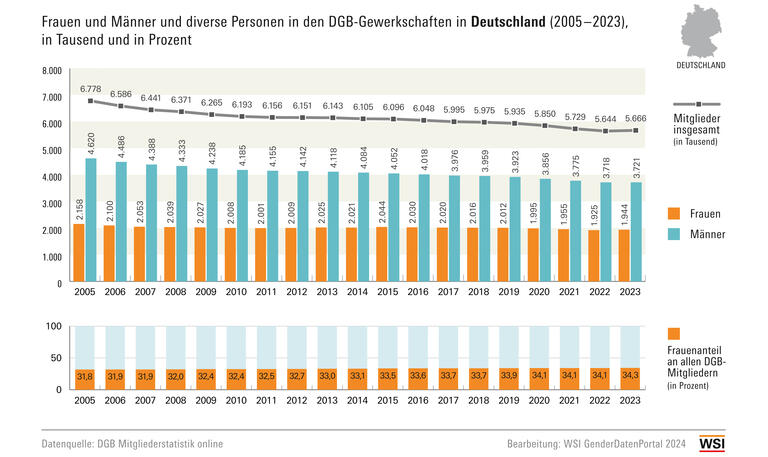

Zum Jahresende 2024 zählen die acht DGB-Gewerkschaften in Deutschland rund 5,6 Millionen Mitglieder. Davon sind 1,9 Millionen Frauen, dies ist ein gutes Drittel aller Mitglieder (vgl. Grafik 1). Zum zweiten Mal wurde dabei auch der Anteil von diversen Personen - wenn auch noch nicht für alle Gewerkschaften - erhoben (vgl. Grafik 1 und 2). Diese stellen 1.300 der insgesamt 5,6 Millionen Mitglieder in DGB-Gewerkschaften.

Innerhalb des Beobachtungszeitraums von 2005 bis 2024 ist die Gesamtzahl der DGB-Gewerkschaftsmitglieder kontinuierlich zurückgegangen – besonders stark zwischen 2005 und 2010. Insgesamt gibt es heute rund 1,2 Millionen DGB-Gewerkschaftsmitglieder weniger als noch 2005. Mit Blick auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen lässt sich für das Jahr 2024 ein Anstieg lediglich in einer Einzelgewerkschaft beobachten: in der Gewerkschaft der Polizei. Auch in der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) erweisen sich die Mitgliederzahlen als stabil. (1) Dieser Trend abnehmender Gewerkschaftsmitgliederzahlen bestätigt sich ebenfalls im europäischen Vergleich. (2)

Der Frauenanteil in den DGB-Gewerkschaften ist innerhalb des Beobachtungszeitraums jedoch sogar von 32 Prozent (2005) auf 34 Prozent (2024) leicht angestiegen. Diese Entwicklung geht auf den stärkeren Rückgang bei männlichen Mitgliedern zurück: Die Mitgliederzahl der Frauen nahm zwischen 2005 und 2024 um 245 Tausend ab (Rückgang um 11 Prozent), die der Männer jedoch um 955 Tausend (Rückgang um 21 Prozent). Seit 2020 – und somit zum vierten Mal in Folge – liegt der Anteil der Frauen unverändert bei 34 Prozent.

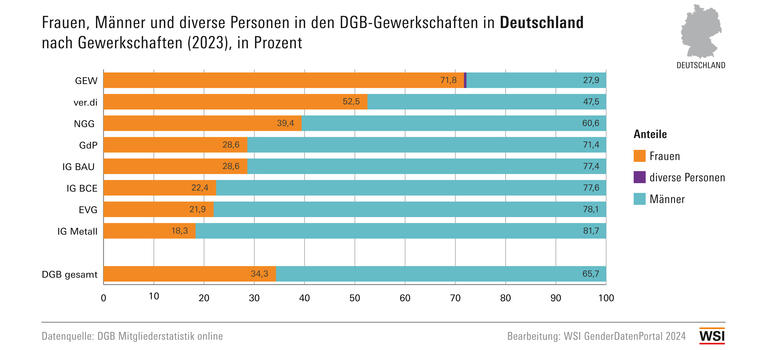

In den einzelnen DGB-Gewerkschaften stellen die Frauen unterschiedliche Anteile an der Gesamtheit der Mitglieder (vgl. Grafik 2):

- Der mit Abstand höchste Frauenanteil findet sich in der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft). Hier stellen Frauen im Jahr 2024 mit 72 Prozent die übergroße Mehrheit aller Mitglieder. Auch in ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) sind mit knapp 52 Prozent mehr als die Hälfte aller Mitglieder Frauen. Mit 39 Prozent fällt auch der Frauenanteil in der NGG vergleichsweise hoch aus (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten).

- Demgegenüber liegen die Frauenanteile in den anderen Gewerkschaften bei rund einem Viertel und damit deutlich unter dem DGB-Durchschnitt: Den geringsten Frauenanteil von 18 Prozent weist die IG Metall auf. (3) Hintergrund für die sehr unterschiedlichen Anteile an Frauen (und Männern) in den Einzel-Gewerkschaften ist die geschlechterspezifische horizontale Segregation, d.h. die unterschiedliche Verteilung von Frauen und Männern in Deutschland auf einzelne Berufssegmente. (4)

Diverse Personen werden bisher nur in der GEW – wenn auch mit einem sehr geringen Anteil von weniger als einem Prozent – sichtbar. In drei weiteren Gewerkschaften (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Gewerkschaft der Polizei, Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie) liegt der Anteil diverser Personen bei 0,0. Die restlichen vier Gewerkschaften weisen ihren Anteil bisher nicht aus.

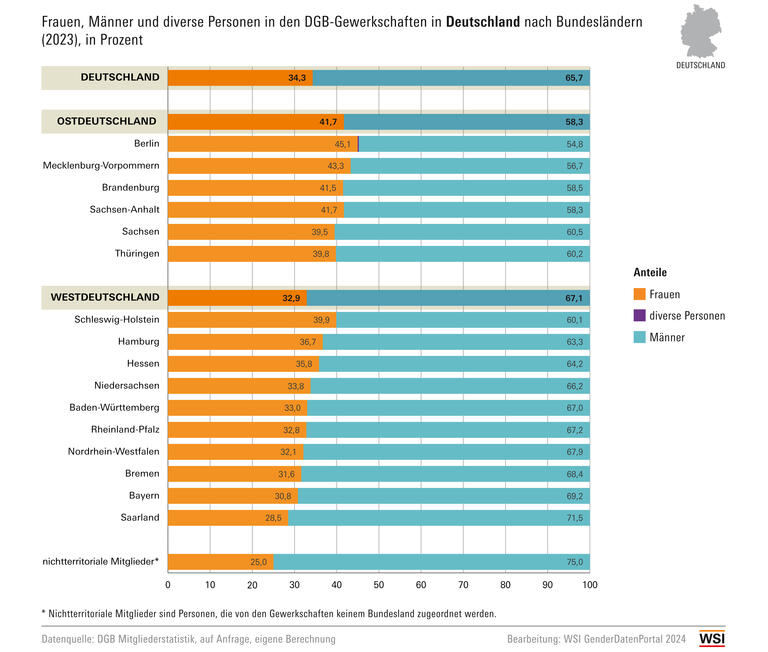

Auch im regionalen Vergleich zeigen sich Unterschiede hinsichtlich des Frauenanteils an den Gewerkschaftsmitgliedern (vgl. Grafik 3). Insgesamt stellen Frauen in Ostdeutschland mit 42 Prozent einen höheren Anteil an den Gewerkschaftsmitgliedern als Frauen in Westdeutschland (33 Prozent). Unterschiede zeigen sich auch zwischen den Bundesländern: In Ostdeutschland variieren die Frauenanteile an den DGB-Gewerkschaftsmitgliedern zwischen 45 Prozent (Berlin) und 39 Prozent (Sachsen). Für Berlin kann – anders als für andere Bundesländer – zudem bereits ein geringer Anteil von Mitgliedern mit diverser Geschlechtszugehörigkeit ausgewiesen werden (weniger als ein Prozent). (5) In Westdeutschland variieren die Frauenanteile sogar um bis zu 11 Prozentpunkte, zwischen Schleswig-Holstein mit dem höchsten Frauenanteil (40 Prozent) und dem Saarland mit dem niedrigsten Frauenanteil (29 Prozent). In fast der Hälfte der westdeutschen Bundesländer sind weniger als ein Drittel der DGB-Gewerkschaftsmitglieder Frauen.

Einer der Gründe für die rückläufigen Mitgliederzahlen der Gewerkschaften, neben dem demographischen Wandel an sich, ist die abnehmende Zahl an Auszubildenden in Deutschland. (6) Der Rückgang an Auszubildenden trägt zur sinkenden Zahl an Männern in den Gewerkschaften bei. (7) Erfahrungsgemäß organisieren sich gerade junge Auszubildende in großen Betrieben häufig in einer Gewerkschaft. Mit der steigenden Zahl an Menschen, die sich für ein Studium entscheiden, sinkt auch der gewerkschaftliche Organisationsgrad der jungen Bevölkerung. Dies erweist sich als problematisch, denn: Vollzieht sich der Eintritt in eine Gewerkschaft nicht bereits früh im Berufsleben, so geht die Wahrscheinlichkeit einer Gewerkschaftsneigung mit zunehmender Zeit zurück. (8) Trotz des feststellbaren Mitgliederrückgangs gilt: „Die Gewerkschaften unter dem Dach des DGB sind die mitgliederstärksten politischen Organisationen in Deutschland. Wir erreichen die Jugend wie keine andere politische Organisation – mehrere zehntausende neue Eintritte jährlich.“ (9) Die Gewerkschaften reagierten auf Repräsentationslücken mit neuen Konzepten wie „Organisieren durch Konflikt“ oder einer stärkeren Mitgliederorientierung. So setzt das „Organisieren durch Konflikt“ darauf, kollektive Konfliktsituationen für die Mitgliedergewinnung zu nutzen, in denen eine stärkere Notwendigkeit zum gemeinsamen Handeln für Arbeitnehmer*innen besteht. (10) (11)

Die hohe Bedeutung des gewerkschaftlichen Organisationsgrades wurde u.a. durch eine international vergleichende Länderstudie zum Zusammenhang von gewerkschaftlichem Organisationsgrad und der Spannweite von Einkommensunterschieden im jeweiligen Land belegt: Während Länder mit niedrigem gewerkschaftlichen Organisationsgrad hohe Einkommensunterschiede aufweisen, fallen die Einkommensunterschiede in Ländern mit hohem Organisationsgrad deutlich geringer aus. (12) Dieser Zusammenhang konnte auch im Zeitvergleich – über den Zeitraum von 1986 bis 2010 – bestätigt werden: „In den meisten Ländern gehen rückläufige Mitgliederzahlen der Arbeitnehmerorganisationen und die Zunahme der Ungleichheit Hand in Hand.“ (13) Zwar ist die kausale Wirkungsrichtung zwischen gewerkschaftlichen Mitgliederzahlen und Einkommensunterschieden nicht eindeutig, aber der starke Zusammenhang zwischen beiden Größen ist für die meisten Länder belegt. In Deutschland lag der Organisationsgrad der Arbeitnehmer*innen in einer der DGB-Mitgliedsgewerkschaften im Jahr 2017 bei 15 Prozent; der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Deutschland insgesamt, d.h. eine Mitgliedschaft in überhaupt einer Gewerkschaft oder gewerkschaftsähnlichen Organisationen, lag 2016 bei 21 Prozent. (14) Für 2021 gibt das IW den gewerkschaftlichen Organisationsgrad insgesamt von abhängig Beschäftigten mit 17,4 Prozent an. (15)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau, Anika Lindhorn

Literatur

DGB (2022): Redemanuskript der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi auf dem 22. DGB-Bundeskongress am 9. Mai 2022 (schriftliche Fassung).

DGB (o.J.): Der Deutsche Gewerkschaftsbund: Wer wir sind. Webseite, letzter Zugriff: 03.07.2025.

DGB (o.J.): Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 1951 bis 2018 (Grafik), letzter Zugriff 03.07.2025.

DGB (o.J.): Die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund. Stand der Mitgliedszahlen: 31.12.2024 (Tabelle), letzter Zugriff 03.07.2025.

DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg (o.J.): Über uns. Webseite, letzter Zugriff 03.07.2025.

Fulda, Carolin Denise (2022): Gewerkschaften. Weniger Repräsentativität durch Strukturdefizite? In: IW-Kurzbericht 83-2022, letzter Zugriff: 03.07.2025.

Hans Böckler Stiftung (2019): Überblick-Mitbestimmung in der EU-27. In: Mitbestimmungsportal, https://www.mitbestimmung.de/html/mitbestimmung-in-europa-166.html, letzter Zugriff: 03.07.2025.

Hans Böckler Stiftung (2016): Organisiert gegen Ungleichheit: Starke Gewerkschaften verhindern, dass die Einkommen auseinanderdriften. In: Böckler Impuls 7/2016, letzter Zugriff: 03.07.2025.

Hassel, Anke/Schroeder, Wolfgang (2018): Gewerkschaften 2030. Rekrutierungsdefizite, Repräsentationslücken und neue Strategien der Mitgliederpolitik. In: WSI Report Nr. 44/2018, Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf, letzter Zugriff: 03.07.2025.

Herzer, Dierk (2016): Unions and income inequality: A Heterogenous Panel Cointegration and Causality Analysis. In: LABOUR, März 2016, S. 318-346, letzter Zugriff: 03.07.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023a): Berufliche Bildung 1991-2021.

In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023b): Frauen- und Männeranteil an dualer Ausbildung nach Berufsbereichen 2021. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023c): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Schroeder, Wolfgang/Greef, Samuel (2020): Unternehmerverbände und Gewerkschaften - Mitgliederstand und verbandspolitische Reichweite, letzter Zugriff: 03.07.2025.

Waddington, Jeremy/Mueller, Torsten/Vandaele, Kurt (2023): Trade unions in the European Union. Picking up the pieces of the neoliberal challenge, letzter Zugriff: 03.07.2025.

(1) Eigene Berechnungen auf Grundlage der Mitgliederzahlen der Gewerkschaften des DGB 2024 und 2023. Vgl. DGB (o.J.): Die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund. Stand der Mitgliedszahlen: 31.12.2024 (Tabelle).

(2) Vgl. Hassel, Anke/Schroeder, Wolfgang (2018): Gewerkschaften 2030. Rekrutierungsdefizite, Repräsentationslücken und neue Strategien der Mitgliederpolitik, S. 6f.

(3) Hierbei ist zu beachten, dass die absolute Zahl der weiblichen Mitglieder in der IG Metall mit fast 400.000 auffallend hoch ist. Von allen DGB-Gewerkschaften weist nur ver.di – mit fast einer Million Frauen – eine größere Anzahl an Frauen unter ihren Mitgliedern auf (vgl. Tabelle 2).

(4) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023c): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022.

(5) Die Geschlechterkategorie „divers“ wird noch nicht in allen DGB-Einzelgewerkschaften erhoben und ist daher für die meisten Bundesländer grafisch noch nicht abbildbar.

(6) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023a): Berufliche Bildung 1991-2021.

(7) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Wittmann, Maike (2023b): Frauen- und Männeranteil an dualer Ausbildung nach Berufsbereichen 2021.

(8) Vgl. Hassel, Anke/Schroeder, Wolfgang (2018): Gewerkschaften 2030. Rekrutierungsdefizite, Repräsentationslücken und neue Strategien der Mitgliederpolitik, S. 9.

(9) Aus dem Redemanuskript der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi auf dem 22. DGB-Bundeskongress am 9. Mai 2022 (schriftliche Fassung) (vgl. DGB 2022).

(10) Waddington, Jeremy/Mueller, Torsten/Vandaele, Kurt (2023): Trade unions in the European Union. Picking up the pieces of the neoliberal challenge, S. 471.

(11) Vgl. Schroeder, Wolfgang/Greef, Samuel (2020): Unternehmerverbände und Gewerkschaften - Mitgliederstand und verbandspolitische Reichweite.

(12) Vgl. Herzer, Dierk (2016): Unions and Income Inequality: A Heterogenous Panel Co-integration and Causality Analysis, S. 28. Vgl. hierzu auch die Übersicht zum gewerkschaftlichen Organisationsgrad in der EU: Hans Böckler Stiftung (2019): Überblick-Mitbestimmung in der EU-27. In: Mitbestimmungsportal.

(13) Hans Böckler Stiftung (2016): Organisiert gegen Ungleichheit: Starke Gewerkschaften verhindern, dass die Einkommen auseinanderdriften, S. 5.

(14) Vgl. Hassel, Anke/Schroeder Wolfgang (2018): Gewerkschaften 2030. Rekrutierungsdefizite, Repräsentationslücken und neue Strategien der Mitgliederpolitik, S. 6f.

(15) Grundlage hierfür sind die ALLBUS-Befragungsdaten 2021, vgl. Fulda, Carolin Denise (2022): Gewerkschaften. Weniger Repräsentativität durch Strukturdefizite?, S. 2.