WSI GenderDatenPortal: Zeit: Abhängig beschäftigte Frauen nach Arbeitszeitgruppen 1999–2024

Grafiken, Analyse, Tabellen (pdf)

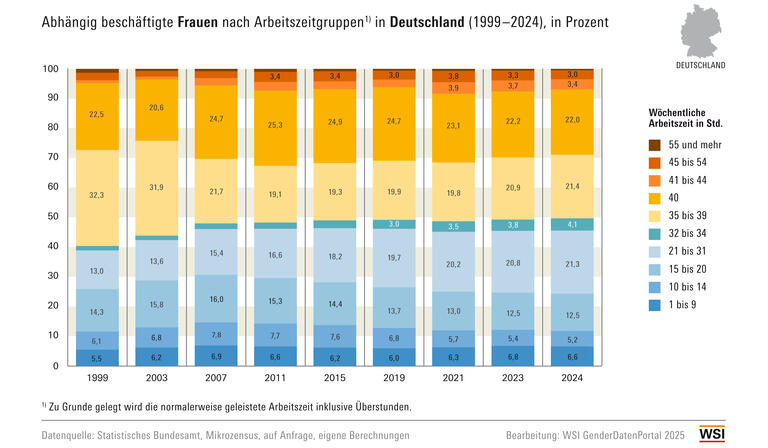

Im Jahr 2024 arbeitet in Deutschland mehr als jede dritte abhängig beschäftigte Frau (43 Prozent) zwischen 35 und 40 Wochenstunden, was in etwa dem Umfang einer normalen Vollzeitarbeit entspricht (Grafik 1). Die knappe Hälfte der Frauen arbeitet stattdessen Teilzeit mit einer Wochenarbeitszeit zwischen 1 und 31 Stunden (46 Prozent) bzw. arbeitet im Bereich einer vollzeitnahen Teilzeit mit 32 bis 34 Wochenstunden (4 Prozent). (1) Nur ein sehr kleiner Anteil der abhängig beschäftigten Frauen weist Wochenarbeitszeiten von mehr als 40 Stunden auf (7 Prozent) (vgl. Tabelle 1). Im Gegensatz hierzu dominiert bei Männern – und dies über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg – die Vollzeitbeschäftigung mit 35 und mehr Wochenstunden. (2)

Die Wochenarbeitszeiten von abhängig beschäftigten Frauen haben sich innerhalb des Beobachtungszeitraums (1999 bis 2024) stark verändert. Der Stellenwert von Vollzeitarbeit (35 bis 40 Wochenstunden) hat in diesen 25 Jahren für abhängig beschäftigte Frauen deutlich nachgelassen, während andererseits der Anteil an Frauen in Teilzeit (1 bis 34 Wochenstunden) deutlich angestiegen ist. (3)

Zwischen den einzelnen Arbeitszeitgruppen zeichnen sich deutliche Verschiebungen ab:

- Besonders stark zurückgegangen ist der Anteil an Frauen mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 35 bis 39 Wochenstunden. Traf diese Wochenarbeitszeit 1999 noch auf jede dritte Frau zu (32 Prozent), so gilt dies 2024 nur noch für jede fünfte Frau (21 Prozent). Diese Arbeitszeitgruppe ist damit die „große Verliererin“ bei den Frauen. (4)

- Der Anteil an vollzeitbeschäftigten Frauen mit 40 Wochenstunden fällt 2024 ähnlich groß aus wie 1999.

- Der Anteil der Frauen mit langen und überlangen Arbeitszeiten jenseits der 40 Wochenstunden ist – nach anfänglicher Abnahme – seit 2005 kontinuierlich leicht steigend. Zwischen 2022 und 2024 jedoch sank der Anteil dieser Arbeitszeitgruppe von 9 Prozent auf 7 Prozent.

- Dagegen liegt der Anteil der Frauen mit sehr kurzen Arbeitszeiten, unterhalb von 15 Wochenstunden, sowohl 1999 als auch 2024 bei 12 Prozent: Nach einem Anstieg bis zum Jahr 2007 (15 Prozent) stagniert der Anteil seit 2017 auf diesem Level.

- Ebenso zugenommen hat für Frauen der Anteil an kurzer und substantieller Teilzeitarbeit, d.h. mit 15 bis 31 Wochenstunden. Im Jahr 1999 traf dies auf ein gutes Viertel der Frauen zu (27 Prozent), bis 2024 ist der Anteil auf ein Drittel angewachsen (34 Prozent). Dabei hat insbesondere die Teilzeitarbeit zwischen 21 und 31 Wochenstunden innerhalb des Beobachtungszeitraums deutlich zugenommen. (5)

- Und schließlich hat auch die vollzeitnahe Teilzeit deutlich an Bedeutung gewonnen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Der Anteil der Frauen mit 32 bis 34 Wochenstunden hat sich innerhalb des Beobachtungszeitraums immerhin von 2 Prozent (1999) auf 4 Prozent (2024) verdoppelt.

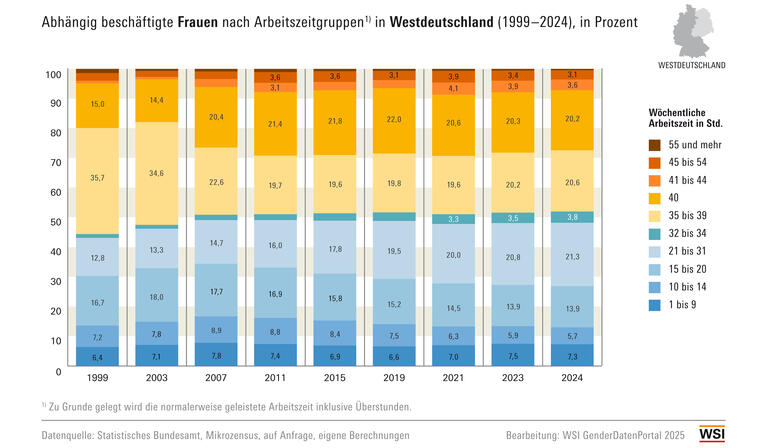

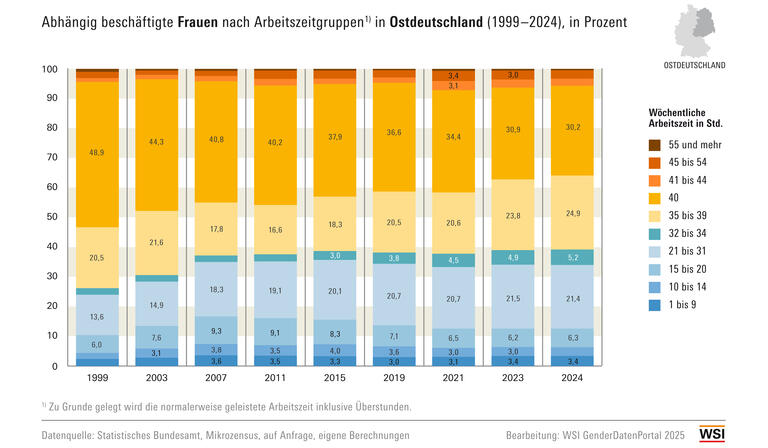

Im regionalen Vergleich zeigen sich einige Besonderheiten für Ostdeutschland, während die Entwicklungen in Westdeutschland weitgehend denen von Gesamtdeutschland entsprechen:

- Frauen in Ostdeutschland arbeiten rund anderthalb Mal häufiger in Vollzeit mit einer 40-Stunden-Woche als Frauen in Westdeutschland. Im Jahr 2024 trifft dies auf beinahe ein Drittel der Frauen in Ostdeutschland (30 Prozent) zu, aber nur auf 20 Prozent der Frauen in Westdeutschland.

- Frauen in Ostdeutschland arbeiten zugleich seltener in kurzer Teilzeit: Während 2024 in Westdeutschland jede vierte Frau maximal 20 Stunden pro Woche arbeitet (27 Prozent), trifft dies nur auf jede achte Frau in Ostdeutschland zu (13 Prozent).

Wunsch nach Begrenzung von Belastung und Gesamtarbeitszeit: Die Beschäftigung von Frauen hat sich in den letzten Jahrzehnten vor allem im Bereich der substantiellen Teilzeit (21 bis 31 Wochenstunden) als auch der vollzeitnahen Teilzeit (32 bis 34 Stunden) überproportional ausgedehnt. Hierin spiegelt sich einerseits der Wunsch und andererseits die Notwendigkeit von Frauen wider, Familie und Erwerbsarbeit besser als etwa mit Vollzeitarbeit zu vereinbaren. Teilzeitarbeit hilft dabei, Beanspruchungen und Gesamtarbeitszeiten von Frauen – also bezahlte Erwerbsarbeit und unbezahlte Fürsorgearbeit zusammen – auf im Durchschnitt gut 53 Stunden pro Woche zu beschränken. (6) Familiäre Verpflichtungen, wie die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen, sind für drei Viertel aller teilzeitbeschäftigten Frauen mit Kindern Ursache dafür, dass sie in Teilzeit tätig sind. (7) Auch andere wissenschaftliche Studien beschreiben einen Trend hin zur (längeren) Teilzeitarbeit bei Frauen. (8) Dazu passt, dass zwei Drittel der vollzeitbeschäftigten Frauen (aber auch mehr als die Hälfte der vollzeitbeschäftigten Männer) einen Wunsch nach einer erheblichen Verkürzung ihrer aktuellen Wochenarbeitszeit formulieren. (9)

Zugleich spiegeln sich in der Entwicklung der Arbeitszeitgruppen auch betriebliche Rahmenbedingungen – nicht zuletzt auf Grund von Geschlechterstereotypen – wider, nach denen Teilzeitarbeit, vor allem in weiblich dominierten Branchen, als Wahlmöglichkeit vor allem für Frauen in mittleren Positionen von Facharbeit unterstützt wird. Am oberen als auch am unteren Ende betrieblicher Hierarchie bestehen hingegen durchaus hartnäckige Barrieren gegenüber Teilzeit – und zwar nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. (10)

Zudem bergen längere Teilzeitphasen auch Risiken und wirken sich negativ auf den weiteren Erwerbs- und Lebensverlauf von Frauen aus. Nach einer Lebensphase mit vermehrter Care-Verantwortung und Teilzeitarbeit gelingt es Frauen oftmals nicht, anschließend auch wieder in Vollzeit zurückzukehren: „Frauen reduzieren ihre Erwerbsarbeitszeit in der Phase der Familiengründung, steigern sie aber mit zunehmendem Alter der Kinder nicht mehr auf das Niveau vor der Familienphase.“ (11) Infolgedessen gelingt es Frauen viel häufiger als Männern nicht, eine langfristige Existenzsicherung aus eigener Erwerbsarbeit zu betreiben. (12)

Die von der Bundesregierung 2025 intensiv diskutierte Abschaffung der im Arbeitszeitgesetz geregelten Höchstarbeitszeit pro Tag zielt darauf ab, sehr lange Arbeitstage von mehr als 10 bzw. 12 Stunden pro Tag zu ermöglichen. Dies sehen 75 Prozent der abhängig Beschäftigten recht kritisch. Sie rechnen damit, dass es schon mit einzelnen sehr langen Arbeitstagen schwierig werden wird, familiäre oder private Verpflichtungen zu erfüllen. (13) Aus diesem Grund lehnen sie mehr als 10 Arbeitsstunden pro Tag ab und wollen den Arbeitstag spätestens bis 18 Uhr beenden. (14) Frauen (80 Prozent) befürchten häufiger als Männer (71 Prozent) zusätzliche Vereinbarkeitsprobleme durch verlängerte Arbeitstage, da sie es sind, die neben der Erwerbstätigkeit den Großteil an unbezahlter Sorgearbeit übernehmen. (15)

Sollten abhängig beschäftigte Männer zukünftig an einzelnen oder allen Tagen länger arbeiteten, käme es zu mehr Vereinbarkeitsproblemen für Frauen, was es ihnen (noch) schwerer machen würde, ihre eigene Arbeitszeitdauer zukünftig zu erhöhen. (16) Denn gerade teilzeitbeschäftigte Frauen mit Kindern bzw. mit kurzer Teilzeit würden im Durchschnitt gerne etwas länger arbeiten. (17) Um diesen Wunsch von Frauen zu unterstützen, wären jedoch - an Stelle einer Abschaffung von täglichen Höchstarbeitszeiten - Maßnahmen nötig, die die Partnerschaftlichkeit und Work-Life-Balance in den Familien unterstützen. (18)

Diese Befunde rücken die stark gestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen in ein neues Licht: Zwischen 1991 und 2024 stieg die Erwerbstätigenquote der Frauen von 57 auf 74 Prozent stark an. (19) Trotz der stark gestiegenen Anzahl erwerbstätiger Frauen in Deutschland hat das Gesamtarbeitsvolumen aller Frauen in Deutschland jedoch nur leicht zugenommen, da die steigende Anzahl an erwerbstätigen Frauen vor allem in Teilzeit tätig ist. (20)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau, Anika Lindhorn

Literatur

BAuA (2022): Arbeitszeitreport Deutschland: Ergebnisse der BAuA- Arbeitszeitbefragung 2021. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, letzter Zugriff: 14.01.2026.

DGB-Index Gute Arbeit (2025): Report 2025. Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Wie die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten bewerten, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Klenner, Christina/Lott, Yvonne (2016): Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf. Bedingungen und Barrieren ihrer Nutzung im Betrieb. Kurzfassung der Ergebnisse, Working Paper Nr. 203. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Kümmerling, Angelika (2024): Arbeitszeiten zwischen Wunsch, Befürchtungen und Wirklichkeit: Ein IAQ-Arbeitszeitmonitor. IAQ-Report Nr. 2024-05. Duisburg/Essen: Universität Duisburg-Essen, Institut Arbeit und Qualifikation, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Lott, Yvonne/Peters, Eileen (2025): Deregulierung von Arbeitszeiten. Drei Viertel fürchten negative Folgen. In: Böckler Impuls 15/2025, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Abhängig beschäftigte Frauen und Männer mit langfristiger Existenzsicherung 2010-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Gewünschte Wochenarbeitszeiten abhängig Beschäftigter (2015-2023). In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2022.

In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022.

In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026a): Abhängig beschäftigte Männer nach Arbeitszeitgruppen 1999–2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026b): Erwerbstätigenquoten und Erwerbsquoten 1991 – 2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026c): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1999-2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Statistisches Bundesamt (2025): Mikrozensus. Qualitätsbericht 2024, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Statistisches Bundesamt (2022): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung. Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2022 (Endgültige Ergebnisse), Fachserie 1 Reihe 4.1., letzter Zugriff: 14.01.2026.

Statistisches Bundesamt (2020): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung. Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2019, Fachserie 1 Reihe 4.1, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Statistisches Bundesamt (2012): Methodeninformation. Mikrozensus und Arbeitskräfteerhebung: Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit ab dem Jahr 2011, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Wrohlich, Katharina (2024): Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ursachen des hohen Teilzeitanteils und politische Handlungsoptionen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 22+23/74, S. 33-38, letzter Zugriff: 14.01.2026.

(1) Diese hier vorgenommene Abgrenzung – Teilzeitarbeit bis 35 Wochenstunden, Vollzeitarbeit ab 36 Wochenstunden – ist notgedrungen den vom Statistischen Bundesamt vorgegebenen Arbeitszeitgruppen geschuldet.

(2) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026a): Abhängig beschäftigte Männer nach Arbeitszeitgruppen 1999 – 2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(3) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026c): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1999–2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(4) Auch für Männer ist ein besonders starker Rückgang für die Arbeitszeitgruppe mit 35 bis 39 Wochenstunden festzustellen. Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026a): Abhängig beschäftigte Männer nach Arbeitszeitgruppen 1999 – 2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(5) Die Abgrenzung dieser Arbeitszeitgruppen wurde Ende der 1990er Jahre angepasst. Bis 1998 umfasst diese Gruppe alle Wochenarbeitszeiten von 21 bis 30 Stunden, ab dem Jahr 1999 wurde sie auf bis zu 31 Stunden erweitert (siehe auch methodische Anmerkungen). Im direkten Vergleich der Jahre 1998 und 1999 hat sich der relative Anteil dieser Arbeitszeitgruppe dadurch jedoch kaum verändert.

(6) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(7) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(8) Vgl. Kümmerling, Angelika (2024): Arbeitszeiten zwischen Wunsch, Befürchtungen und Wirklichkeit: Ein IAQ-Arbeitszeitmonitor, S. 8ff.

(9) Dies ergibt sich aus der Arbeitszeitbefragung 2023 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Gewünschte Wochenarbeitszeiten abhängig Beschäftigter (2015-2023). In: WSI GenderDatenPortal.

(10) Vgl. Klenner, Christina/Lott, Yvonne (2016): Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf. Bedingungen und Barrieren ihrer Nutzung im Betrieb. Kurzfassung der Ergebnisse, Working Paper der Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 203, S. 7 und S. 11ff.

(11) Wrohlich, Katherina (2024): Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ursachen des hohen Teilzeitanteils und politische Handlungsoptionen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 22+23/74, S. 34.

(12) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Abhängig beschäftigte Frauen und Männer mit langfristiger Existenzsicherung 2010-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(13) Vgl. Lott, Yvonne/Peters, Eileen (2025): Deregulierung von Arbeitszeiten. Drei Viertel fürchten negative Folgen. In: Böckler Impuls 15/2025, S. 4.

(14) Vgl. DGB-Index Gute Arbeit (2025): Report 2025. Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Wie die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten bewerten, S. 10.

(15) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(16) Vgl. Lott, Yvonne/Peters, Eileen (2025): Deregulierung von Arbeitszeiten. Drei Viertel fürchten negative Folgen. In: Böckler Impuls 15/2025, S. 4.

(17) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Gewünschte Wochenarbeitszeiten abhängig Beschäftigter (2015-2023). In: WSI GenderDatenPortal sowie vgl. DGB-Index Gute Arbeit (2025): Report 2025. Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Wie die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten bewerten, S. 7.

(18) Vgl. Lott, Yvonne/Peters, Eileen (2025): Deregulierung von Arbeitszeiten. Drei Viertel fürchten negative Folgen. In: Böckler Impuls 15/2025, S. 4.

(19) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026b): Erwerbstätigenquoten und Erwerbsquoten 1991 – 2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(20) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026c): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1999-2024. In: WSI GenderDatenPortal.