WSI GenderDatenPortal: Zeit: Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1999–2024

Grafiken, Analyse, Tabellen (pdf)

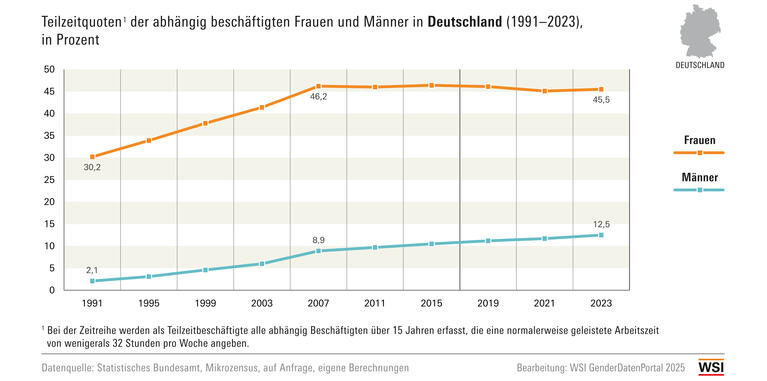

Frauen arbeiten im Jahr 2024 immer noch deutlich häufiger als Männer in Teilzeit. Jede zweite abhängig beschäftigte Frau in Deutschland leistet aktuell Teilzeitarbeit (50 Prozent) – hier bestimmt als der Anteil der Beschäftigten mit Arbeitszeiten unterhalb von 35 Wochenstunden – im Vergleich zu rund jedem siebten Mann (14 Prozent). Die Teilzeitquote der Frauen ist damit fast viermal so hoch wie die der Männer.

Teilzeitarbeit hat unter abhängig Beschäftigten innerhalb des Beobachtungszeitraums von 1999 bis 2024 zugenommen. Dabei fällt der Anstieg innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts bei Frauen stärker aus als bei Männern: Bei Frauen stieg die Teilzeitquote innerhalb des Beobachtungszeitraums um 9 Prozentpunkte, bei Männern um 8 Prozentpunkte – allerdings auf ganz unterschiedlichem Ausgangsniveau. Der geschlechterbezogene Abstand bei den Teilzeitquoten betrug 1999 bereits 34 Prozentpunkte, bis zum Jahr 2024 ist er auf 36 Prozentpunkte angewachsen:

- Im Jahr 1999 waren vier von zehn Frauen teilzeitbeschäftigt – im Jahr 2024 gilt dies bereits für jede zweite Frau. Der Anstieg erfolgte insbesondere zwischen 1999 und 2006. Zwischen 2013 und 2024 verharrt die Teilzeitquote von Frauen relativ konstant auf einem Niveau von knapp 50 Prozent.

- Bei den Männern ist die Quote der Teilzeitbeschäftigten zwischen 1999 und 2024 recht kontinuierlich von 6 Prozent auf 14 Prozent angestiegen. Damit hat sich der Anteil teilzeitbeschäftigter Männer innerhalb des Beobachtungszeitraums mehr als verdoppelt.

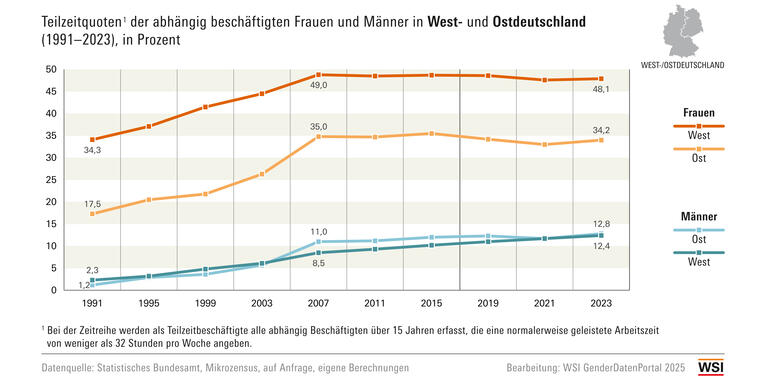

Regionale Unterschiede bei den Teilzeitquoten zeigen sich im Vergleich von West- und Ostdeutschland:

- Die Teilzeitquote von Frauen fällt in Ostdeutschland im Zeitverlauf durchgängig deutlich niedriger aus als in Westdeutschland: Im Jahr 2024 beträgt der Abstand 13 Prozentpunkte (Ostdeutschland: 39 Prozent, Westdeutschland 52 Prozent). (1) Zwischen 2019 und 2022 ging die Teilzeitquote von Frauen in Ostdeutschland sogar leicht zurück, steigt im Jahr 2024 allerdings wieder über das Niveau von 2019 an.

- Bis zum Jahr 2003 war Teilzeit unter Männern in Ostdeutschland unüblicher als unter Männern in Westdeutschland. Seitdem fällt die Teilzeitquote ostdeutscher Männer dagegen durchgängig höher aus als die von Männern in Westdeutschland.

- Im Jahr 2024 fällt der geschlechterbezogene Abstand bei den Teilzeitquoten in Ostdeutschland (24 Prozentpunkte) – wegen der niedrigeren Teilzeitquoten der Frauen – deutlich kleiner aus als in Westdeutschland (38 Prozentpunkte).

Gründe für Teilzeit: Der hohe Anteil an teilzeitbeschäftigten Frauen in Deutschland muss im Zusammenhang mit dem Haushaltkontext diskutiert werden. (2) Hintergrund für die hohe Teilzeitquote von Frauen – und insbesondere von Müttern – in Deutschland ist die geschlechterspezifische Arbeitsteilung in den Paaren. (3) Es sind die Frauen, die in Paarhaushalten den größeren Teil der (notwendigen) unbezahlten Arbeit übernehmen, d.h. die Hausarbeit sowie die Versorgung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen. (4) Teilzeitarbeit von Frauen ist in Frau-Mann-Paarhaushalten in den letzten Jahrzehnten immer häufiger geworden. Seit den 1990er Jahren haben sich damit auch die Erwerbskonstellationen von Frau-Mann-Paaren deutlich verschoben: Bis Ende der 1990er war das sog. Modell des männlichen Alleinverdieners vorherrschend, bei dem sich die Vollzeiterwerbstätigkeit des Mannes mit einer Nichterwerbstätigkeit der Frau kombiniert. Seit Beginn der 2000er Jahre dominiert in Deutschland nun die „Vollzeit-Teilzeit-Konstellation“, in der der Mann in Vollzeit arbeitet, während die Frau eine Teilzeittätigkeit ausübt. (5) Die (Wieder-)Aufnahme der Erwerbstätigkeit von Müttern nach der Geburt wird – jenseits der Arbeitsmarktbedingungen – vor allem durch das verfügbare Kinderbetreuungsangebot sowie durch gesellschaftliche Einstellungen zum Thema Familie und Beruf beeinflusst. (6) Eine Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt, dass aktuell jede vierte befragte Person zwischen 18 und 60 Jahren in Deutschland eine Vollzeitbeschäftigung von Müttern mit Kindern unter drei Jahren als angemessen bewertet. (7) Eine in Politik und Regierung geführte vereinfachende Debatte um eine eigentlich unnötige „Lifestyle-Teilzeitarbeit“ in Deutschland führt damit weit an sozialen und geschlechterpolitischen Tatsachen und den tatsächlichen Gründen von Frauen und Männern für die eigene Teilzeitarbeit vorbei. (8)

Aus gleichstellungspolitischer Perspektive ist hervorzuheben, dass sich längere Teilzeitphasen negativ auf den weiteren Erwerbs- und Lebensverlauf von Frauen auswirken. Oftmals gelingt es Frauen nach einer Lebensphase mit Teilzeitarbeit und vermehrter Fürsorgearbeit nicht, dann auch wieder in Vollzeit zurückzukehren: „Frauen reduzieren ihre Erwerbsarbeitszeit in der Phase der Familiengründung, steigern sie aber mit zunehmendem Alter der Kinder nicht mehr auf das Niveau vor der Familienphase.“ (9) Teilzeitbeschäftigte haben insgesamt geringere Karrierechancen. Zudem muss bei mehr als der Hälfte der Frauen in Teilzeit davon ausgegangen werden, dass sie mit ihrer eigenen Erwerbsarbeit kein existenzsicherndes Einkommen erzielen können. (10) Da sich die Höhe wohlfahrtsstaatlicher Leistungen an der Höhe der aktuellen Erwerbseinkommens bemessen, kann dies für teilzeitbeschäftigte Frauen auch langfristig gravierende Folgen haben, so etwa bei der Höhe der Altersrente oder in Bezug auf den Gender Pension Gap. (11)

Teilzeitarbeit von Frauen muss vor diesem Hintergrund ambivalent bewertet werden: Auch wenn sich fast die Hälfte der abhängig beschäftigten Frauen in Deutschland eine Tätigkeit mit weniger als 35 Wochenstunden wünschen, muss dieser Wunsch doch größtenteils auf die von Frauen übernommenen familiären Betreuungsaufgaben zurückgeführt werden. (12) (13) Der Wechsel in eine Teilzeitbeschäftigung steht bei Frauen in engem Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes. (14) Erst auf Grund der Übernahme von familiärer und privater Sorge- und Pflegearbeit durch teilzeitbeschäftigte Frauen wird es Männern möglich, lange und überlange Vollzeitarbeit zu übernehmen. (15)

Zum Januar 2019 trat in Deutschland das Gesetz zur Brückenteilzeit in Kraft: Seitdem haben Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 45 Mitarbeiter*innen einen Anspruch auf eine befristete Teilzeitphase zwischen einem und fünf Jahren, mit anschließender Rückkehr auf die zuvor geleistete Wochenarbeitszeit. In Unternehmen mit bis zu 200 Arbeitnehmer*innen kann dieser Anspruch allerdings durch die sog. Zumutbarkeitsregelung beschränkt werden: Die Betriebe müssen nur einer/einem Mitarbeiter*in pro 15 Mitarbeiter*innen den Anspruch auf Brückenteilzeit gewähren. (16) Weitere 40 Prozent aller Beschäftigten – nämlich jene aus Betrieben mit bis zu 45 Arbeitnehmer*innen – haben gar keinen Anspruch auf die Brückenteilzeit. Gewerkschaften und Sozialverbände kritisieren daher, dass der vollumfängliche Anspruch auf Brückenteilzeit zu wenig Arbeitnehmer*innen erreicht, auch der Evaluationsbericht des BMAS zum Brückenteilzeitgesetz (2024) diskutiert dies kritisch. (17)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau, Anika Lindhorn

Literatur

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (2024): Evaluation des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts – Einführung einer Brückenteilzeit, letzter Zugriff: 03.02.2026.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (2019): Brückenteilzeit. Alle Informationen zur Einführung einer Brückenteilzeit auf einen Blick, letzter Zugriff: 03.02.2026.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2022): Familienleben und Familienpolitik in Ost- und Westdeutschland. Monitor Familienforschung Ausgabe 44, letzter Zugriff: 03.02.2026.

Frodermann, Corinna et al. (2026): Arbeits- und Betreuungsarrangements von Familien mit kleinen Kindern: Gesellschaftliche Einstellung zu Erwerbstätigkeit von Müttern und externer Kinderbetreuung. IAB Kurzbericht Nr. 2/2026, Nürnberg: IAB, letzter Zugriff: 03.02.2026.

Körner, Thomas/Puch, Katharina (2009): Der Mikrozensus im Kontext anderer Arbeitsmarktstatistiken. Ergebnisunterschiede und ihre Hintergründe. In: Wirtschaft und Statistik, Heft 6, S. 528-552.

Kümmerling, Angelika (2024): Arbeitszeiten zwischen Wunsch, Befürchtungen und Wirklichkeit: Ein IAQ-Arbeitszeitmonitor, IAQ-Report Nr. 2024-05, Universität Duisburg-Essen, letzter Zugriff: 03.02.2026.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Gender Pension Gap bei eigenen Alterssicherungsleistungen 1992-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Gewünschte Wochenarbeitszeiten abhängig Beschäftigter (2015-2023). In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Erwerbskonstellationen in Paarhaushalten 2022.

In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b) Teilzeitquoten nach Elternschaft und Alter des jüngsten Kindes 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c) Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2022.

In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024d): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024e): Zeitaufwand für unbezahlte Arbeit (inkl. Fürsorgearbeit und Ehrenamt) 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024f): Durchschnittliche Rentenhöhe von Frauen und Männern 2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026a): Abhängig beschäftigte Frauen nach Arbeitszeitgruppen 1999–2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026b): Abhängig beschäftigte Männer nach Arbeitszeitgruppen 1999–2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Betreuungsquoten von Kindern unter drei Jahren nach Alter 2010-2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Pimminger, Irene (2017): Theoretische Grundlagen zur Operationalisierung von Gleichstellung. In: Wroblewski, Angela/Kelle, Udo/Reith, Florian (Hg.): Gleichstellung messbar machen. Grundlagen und Anwendungen von Gender- und Gleichstellungsindikatoren. Wiesbaden: VS Verlag, S. 39-60.

Statistisches Bundesamt (2026): 28 % der Teilzeitbeschäftigten arbeiten auf eigenen Wunsch reduziert, Pressemitteilung Nr. 007 vom 30.01.2026, Wiesbaden, letzter Zugriff: 03.02.2026.

Statistisches Bundesamt (2025): Mikrozensus. Qualitätsbericht 2024, Wiesbaden, letzter Zugriff: 03.02.2026.

Statistisches Bundesamt (2022): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung, Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2020 (Endgültige Ergebnisse), Fachserie 1 Reihe 4.1, Wiesbaden, letzter Zugriff: 03.02.2026.

Statistisches Bundesamt (2020): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung. Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2019, Fachserie 1 Reihe 4.1, Wiesbaden, letzter Zugriff: 03.02.2026.

Statistisches Bundesamt (2012): Methodeninformation. Mikrozensus und Arbeitskräfteerhebung: Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit ab dem Jahr 2011, Wiesbaden, letzter Zugriff: 03.02.2026.

Wrohlich, Katharina (2024): Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ursachen des hohen Teilzeitanteils und politische Handlungsoptionen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 22+23/74, S. 33-38, letzter Zugriff: 03.02.2026.

(1) Regionale Unterschiede zwischen Frauen in West- und Ostdeutschland werden zum einen auf das (immer noch) nachwirkende Frauenbild aus DDR-Zeiten zurückgeführt. Erklärtes Ziel von Frauen-/Familienpolitiken in der DDR war die vollständige Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt – Mutterschaft wurde deshalb in der Regel mit Vollzeittätigkeit kombiniert (vgl. BMFSFJ (2022): Familienleben und Familienpolitik in Ost- und Westdeutschland, S. 11f.). Zum anderen trägt aber auch das bessere Angebot institutioneller Kleinkindbetreuung in Ostdeutschland zu regionalen Unterschieden bei. So lag die Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren in westdeutschen Bundesländern 2025 bei fast 35 Prozent und in Ostdeutschland bei 55 Prozent. Vgl. dazu auch: Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Betreuungsquoten von Kindern unter drei Jahren nach Alter 2010-2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(2) Vgl. Kümmerling, Angelika (2024): Arbeitszeiten zwischen Wunsch, Befürchtungen und Wirklichkeit: Ein IAQ-Arbeitszeitmonitor, IAQ-Report Nr. 2024-05, Universität Duisburg-Essen, S. 10f.

(3) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c): Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(4) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024d): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022 In: WSI GenderDatenPortal.

(5) Allerdings gilt dies für Westdeutschland noch deutlich häufiger als für Ostdeutschland: In Westdeutschland wird die “Vollzeit-Teilzeit-Konstellation“ in sieben von zehn, in Ostdeutschland dagegen nur in vier von zehn Paarhaushalten mit Kindern praktiziert (vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Erwerbskonstellationen in Paarhaushalten 2023. In: WSI GenderDatenPortal).

(6) Vgl. Frodermann, Corinna et al. (2026): Arbeits- und Betreuungsarrangements von Familien mit kleinen Kindern: Gesellschaftliche Einstellung zu Erwerbstätigkeit von Müttern und externer Kinderbetreuung. IAB Kurzbericht Nr. 2/2026, Nürnberg: IAB, S. 1.

(7) Vgl. a. a. O., S. 4.

(8) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c): Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2024. Überhaupt nur gut ein Viertel aller Erwerbstätigen in Teilzeit geben als Grund dafür den eigenen „Wunsch nach Teilzeittätigkeit“ an (vgl. Statistisches Bundesamt (2026): Pressemitteilung Nr. 007 vom 30.01.2026) – welcher aber u.a. auch durch hohe Arbeitsbelastungen oder vereinbarkeitsunfreundliche Arbeitszeiten (mit) ausgelöst wird.

(9) Wrohlich, Katherina (2024): Erwerbsbeteiligung von Frauen. Ursachen des hohen Teilzeitanteils und politische Handlungsoptionen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 22+23/74, S. 33f.

(10) Der Großteil der Teilzeittätigkeiten von Frauen umfasst 21 bis 31 Stunden, vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026a): Abhängig beschäftigte Frauen nach Arbeitszeitgruppen 1999–2024. Weiterführende Analysen über die Höhe eines existenzsichernden Einkommens liegen von Irene Pimminger (2017) vor.

(11) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024f): Durchschnittliche Rentenhöhe von Frauen und Männern 2023. In: WSI GenderDatenPortal sowie auch in Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Gender Pension Gap bei eigenen Alterssicherungsleistungen 1992-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(12) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Gewünschte Wochenarbeitszeiten abhängig Beschäftigter (2015-2023). In: WSI GenderDatenPortal.

(13) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024e): Zeitaufwand für unbezahlte Arbeit (inkl. Fürsorgearbeit und Ehrenamt) 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(14) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau Eugen (2024b): Teilzeitquoten nach Elternschaft und Alter des jüngsten Kindes 2022. In: WSI GenderDatenPortal sowie Pfahl, Svenja/Unrau Eugen (2024c): Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(15) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026b): Abhängig beschäftigte Männer nach Arbeitszeitgruppen 1999–2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(16) Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (2019): Brückenteilzeit. Alle Informationen zur Einführung einer Brückenteilzeit auf einen Blick.

(17) Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (2024): Evaluation des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts – Einführung einer Brückenteilzeit.