WSI GenderDatenPortal: Einkommen: Bruttomonatsentgelt im unteren Entgeltbereich 2014-2023

Grafiken, Analysen, Tabellen (pdf)

Jede fünfte vollzeitbeschäftigte Frau (21 Prozent), aber nur jeder achte vollzeitbeschäftigte Mann (13 Prozent), erzielt in Deutschland im Jahr 2023 ein Bruttomonatsentgelt, welches im sog. unteren Entgeltbereich liegt. Damit sind abhängig Beschäftigte in Vollzeit mit einem Erwerbseinkommen (brutto) gemeint, welches unterhalb der Schwelle von 2.530 Euro (2023) im Monat bleibt. (1)

Der Anteil der vollzeitbeschäftigten Frauen und Männer mit einem Bruttomonatsentgelt im unteren Entgeltbereich ist innerhalb des Beobachtungszeitraumes zwischen 2014 und 2023 zurückgegangen – bei Frauen stärker als bei Männern (Grafik 1):

- Ein solches vergleichsweise geringes Bruttomonatsentgelt erzielte im Jahr 2014 gut jede vierte Frau (29 Prozent). Bis zum Jahr 2023 ging der Anteil bei den Frauen um 8 Prozentpunkte zurück (auf 21 Prozent).

- Bei Männern ging der Anteil – von einem deutlich geringeren Ausgangslevel aus – nur um 3 Prozentpunkte zurück: Im Jahr 2014 erzielten 16 Prozent der vollzeitbeschäftigten Männer ein Bruttomonatsentgelt im unteren Entgeltbereich, 2023 sind es nur noch 13 Prozent.

Der geschlechterbezogene Abstand bei Vollzeitbeschäftigten mit geringem Bruttomonatsentgelt ging damit von 13 Prozentpunkten im Jahr 2014 auf 8 Prozentpunkte im Jahr 2023 zurück.

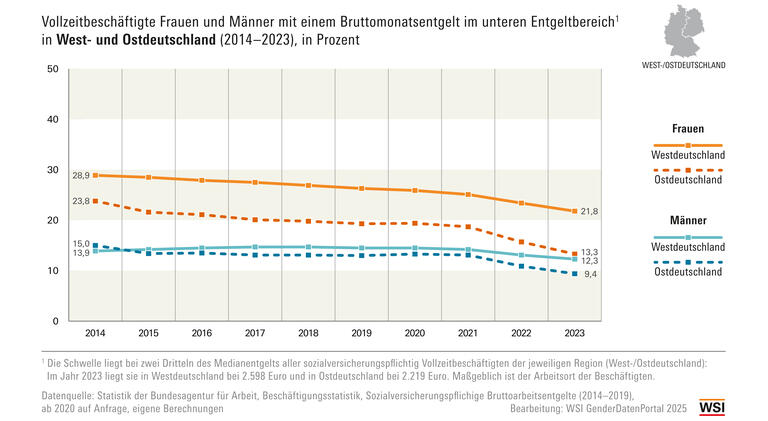

Im regionalen Vergleich von West- und Ostdeutschland zeigen sich sowohl Unterschiede im Niveau als auch bei der Entwicklung des Anteils an vollzeitbeschäftigten Frauen und Männern mit geringem Bruttomonatsentgelt (vgl. Grafik 2). Zu beachten ist allerdings, dass für West- und Ostdeutschland unterschiedlich hohe Schwellen zur Abgrenzung des unteren Entgeltbereichs zur Anwendung kommen (vgl. Glossar und Tabelle 2). (2)

- In Westdeutschland fällt der geschlechterbezogene Abstand zwischen vollzeitbeschäftigten Frauen und Männern mit geringem Bruttomonatsentgelt besonders groß aus (10 Prozentpunkte). Dies ist v.a. auf den hohen Anteil an in Vollzeit tätigen Frauen in Westdeutschland zurückzuführen, deren Bruttomonatsentgelt unterhalb der Schwelle von 2.530 Euro im Monat bleibt.

- In Ostdeutschland fällt der geschlechterbezogene Abstand deutlich kleiner aus (4 Prozentpunkte). Die Männer in Ostdeutschland sind etwas seltener, die Frauen in Ostdeutschland sogar deutlich seltener von geringen Bruttomonatseinkommen betroffen als die Frauen/Männer in Westdeutschland, was mit dem niedrigeren Schwellenwert in Ostdeutschland zusammenhängt (vgl. Fußnote 2). Insbesondere seit 2021 ist der Anteil der von geringen Bruttomonatsentgelten Betroffenen in Ostdeutschland erkennbar zurückgegangen.

Sowohl in West- als auch in Ostdeutschland ging der geschlechterbezogene Abstand innerhalb des Beobachtungszeitraums zurück.

Zur Einordnung: Andere amtliche Daten, die einen Niedriglohn auf Basis von Stundenverdiensten berechnen und zudem nicht ausschließlich Vollzeitbeschäftigte in die Betrachtung einbeziehen, weisen eine Niedriglohnquote auf vergleichbarem Niveau aus. Im Jahr 2024 liegt die vom Statistischen Bundesamt berechnete Niedriglohnquote unter allen abhängig Beschäftigten in Deutschland bei 16 Prozent (Frauen: 19 Prozent, Männer: 14 Prozent). Die höheren Niedriglohnquoten von Frauen ergeben sich auch dadurch, dass diese häufiger in Teilzeit arbeiten bzw. häufiger eine geringfügige Beschäftigung ausüben. (3)

Jedoch belegen die hier vorgestellten Ergebnisse auf Basis des Bruttomonatsentgeltes eindrücklich, dass der unterschiedliche Erwerbsumfang von Frauen und Männern nur einen Teil der Erklärung liefert. Auch beim Vergleich von ausschließlich sozialversicherungspflichtig in Vollzeit beschäftigten Frauen und Männern bestätigt sich, dass Frauen erkennbar häufiger von geringeren Arbeitsentgelten betroffen sind als Männer (hier: Bruttomonatsentgelte).

Ursachen: In den verschiedenen Wirtschaftszweigen in Deutschland fällt der Anteil an dort Vollzeitbeschäftigten im unteren Entgeltbereich sehr unterschiedlich hoch aus: zwischen rund 3 Prozent (öffentliche Verwaltung) und 69 Prozent (Gastgewerbe) (Daten für 2020). (4) Frauen und Männer verteilen sich in Deutschland nicht gleichmäßig auf alle Wirtschaftsbereiche bzw. Berufssegmente, sondern vielmehr sehr unterschiedlich (horizontale Segregation). (5) Dabei sind Frauen häufiger als Männer in solchen Branchen/Berufssegmenten am unteren Ende des Einkommensspektrums tätig. (6) Zugleich sind Frauen in solchen Branchen/Berufssegmenten (wie z.B. der Beherbergung, der Gastronomie und der Gebäudebetreuung/dem Garten- u. Landschaftsbau) dann auch noch häufiger als Männer nur als Helfer*innen angestellt (vertikale Segregation). (7) (8) Insgesamt gilt für alle untersuchten Produktionsbranchen sowie die meisten Dienstleistungsbranchen in Deutschland, dass Frauen dort häufiger als Männer nur ein Bruttomonatsentgelt im unteren Entgeltbereich erzielen (Ausnahmen: Personen-/Güterverkehr auf Straßen und Schienen sowie Postdienste). (9) Darüber hinaus gibt es aber auch Hinweise darauf, dass der untere Entgeltbereich grundsätzlich in großen Städten und dicht besiedelten Ballungszentren, genauso wie in durch Großbetriebe geprägten Städten/Kreisen, mit weniger Geringqualifizierten und höherer Produktivität grundsätzlich weniger stark verbreitet ist. (10)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau

Literatur:

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Vertikale Segregation des Arbeitsmarktes 2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lott, Yvonne (2025): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen, WSI Report Nr. 102/2025. Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung, letzter Zugriff: 19.08.2025.

Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2023): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes. In: WSI GenderDatenPortal.

Seils, Eric/Emmler, Helge (2022): Der untere Entgeltbereich, WSI Policy Brief Nr. 01/2022, letzter Zugriff: 25.08.2025.

Statistisches Bundesamt (o. J.): Qualität der Arbeit - Niedriglohnquote, letzter Zugriff: 19.08.2025.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024): Tabellen, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte (Jahreszahlen). Nürnberg, Stichtag 31. Dezember 2023, letzter Zugriff: 19.08.2025.

(1) Ein Bruttomonatsentgelt im unteren Entgeltbereich in Deutschland liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus abhängiger Beschäftigung (brutto) unterhalb des Schwellenwertes von zwei Dritteln des Medianeinkommens aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe bleibt. Der Schwellenwert wird jährlich neu ermittelt, für das Jahr 2023 beträgt er 2.530 Euro im Monat. Mit Hilfe dieses Schwellenwertes werden Vollzeitbeschäftigte abgegrenzt, deren Bruttomonatsgehalt in einem Bereich liegt, der nach gängiger Definition als niedrig eingestuft wird.

(2) Für Westdeutschland liegt die Schwelle des unteren Entgeltbereichs im Jahr 2023 bei einem Bruttomonatsgehalt von 2.598 Euro, für Ostdeutschland bei einem Bruttomonatsgehalt von 2.219 Euro.

(3) Vgl. Statistisches Bundesamt (o. J.): Qualität der Arbeit - Niedriglohnquote.

(4) Vgl. Seils, Eric/Emmler, Helge (2022): Der untere Entgeltbereich, WSI Policy Brief Nr. 01/2022, S. 4,

(5) Vgl. Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2023): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes. In: WSI GenderDatenPortal.

(6) Vgl. Statistisches Bundesamt (o. J.): Qualität der Arbeit - Niedriglohnquote.

(7) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Vertikale Segregation des Arbeitsmarktes 2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(8) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lott, Yvonne (2025): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen, WSI Report Nr. 102/2025. Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung, S. 35.

(9) Vgl. a. a. O., S. 57f.

(10) Vgl. Seils, Eric/Emmler, Helge (2022): Der untere Entgeltbereich, WSI Policy Brief Nr. 01/2022, S. 6ff.