WSI GenderDatenPortal: Einkommen: Gender Pay Gap 2006-2025

Grafiken, Analyse, Tabellen (pdf)

Frauen werden im Jahr 2025 im Durchschnitt schlechter bezahlt als Männer. Der bundesdeutsche Gender Pay Gap (GPG) beträgt aktuell rund 16 Prozent (Grafik 1). Dem liegen unterschiedlich hohe Bruttostundenlöhne von Frauen und Männern zu Grunde, wobei der von Frauen im Jahr 2025 durchschnittlich bezogene Bruttostundenlohn (22,81 Euro/Std.) um 4,24 Euro niedriger ausfällt als der von Männern (27,05 Euro/Std.).

Frauen haben über den gesamten Beobachtungszeitraum der Jahre 2006 bis 2025 hinweg im Durchschnitt deutlich weniger pro Arbeitsstunde verdient als Männer. Der Gender Pay Gap – also der prozentuale Anteil, den Frauen im Durchschnitt pro Arbeitsstunde brutto weniger verdienen als Männer – betrug im Jahr 2006 noch 23 Prozent. (1) In den letzten 19 Jahren ist die geschlechterbezogene Verdienstlücke etwas kleiner geworden, liegt jedoch auch im Jahr 2025 immer noch bei 16 Prozent. Im Jahr 2024 ist der Gender Pay Gap erstmals im gesamten Beobachtungszeitraum innerhalb eines Jahres um zwei Prozentpunkte zurückgegangen (vgl. Tab. 1). Seitdem ist der Gender Pay Gap konstant geblieben.

Ursächlich für den großen Rückgang im Jahr 2024 war, dass die Frauen einen Rekord-Anstieg ihres durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes um 1,40 Euro/Std. gegenüber dem Jahr 2023 verzeichnen konnten (entspricht einem Zuwachs um 6,3 Prozent gegenüber 2023). Für die Männer ergab sich im selben Zeitraum nur ein Anstieg um 1,04 Euro/Std (entspricht einem Zuwachs von 3,9 Prozent gegenüber 2023). Innerhalb des gesamten Beobachtungszeitraums haben selbst die Männer – deren Bruttostundenverdienste durchgängig höher sind als die der Frauen – noch nie einen solch großen nominellen Anstieg der Bruttostundenverdienste von einem Jahr auf das nächste verzeichnet wie im Jahr 2024 die Frauen.

Im internationalen Vergleich fällt der Gender Pay Gap in Deutschland weiterhin noch sehr hoch aus und liegt deutlich über dem europäischen Durchschnittswert. (2)

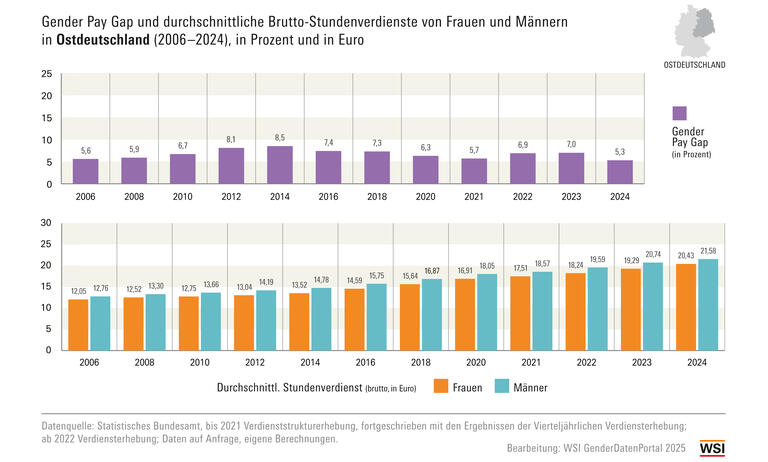

Die durchschnittlichen Brutto-Stundenverdienste (ohne Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld o.ä.) stiegen in West- wie Ostdeutschland zwischen 2006 und 2025 für Frauen wie auch für Männer kontinuierlich an. Allerdings liegen die Bruttostundenlöhne in Ostdeutschland im Vergleich immer noch auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Auch in Bezug auf den Gender Pay Gap zeigen sich zwischen West- und Ostdeutschland deutliche Unterschiede: Der Gender Pay Gap (GPG) in Westdeutschland fällt – auch weiterhin – rund dreimal so hoch aus wie in Ostdeutschland (Grafik 2 und 3).

- Frauen in Westdeutschland haben 2025 im Durchschnitt einen um 17 Prozent geringeren Brutto-Stundenverdienst als ihre männlichen Kollegen. Seit 2006 ist der GPG in Westdeutschland insgesamt um 7 Prozentpunkte zurückgegangen (von 23,9 Prozent in 2006 auf 16,9 Prozent in 2025).

- In Ostdeutschland verdienen Frauen 2025 hingegen im Durchschnitt „nur“ 5 Prozent weniger als Männer. Zwischen 2006 und 2014 stieg der GPG in Ostdeutschland von anfangs 6 Prozent auf zwischenzeitlich fast 9 Prozent deutlich an. In den Folgejahren hat sich der GPG in Ostdeutschland dann aber wieder verringert.

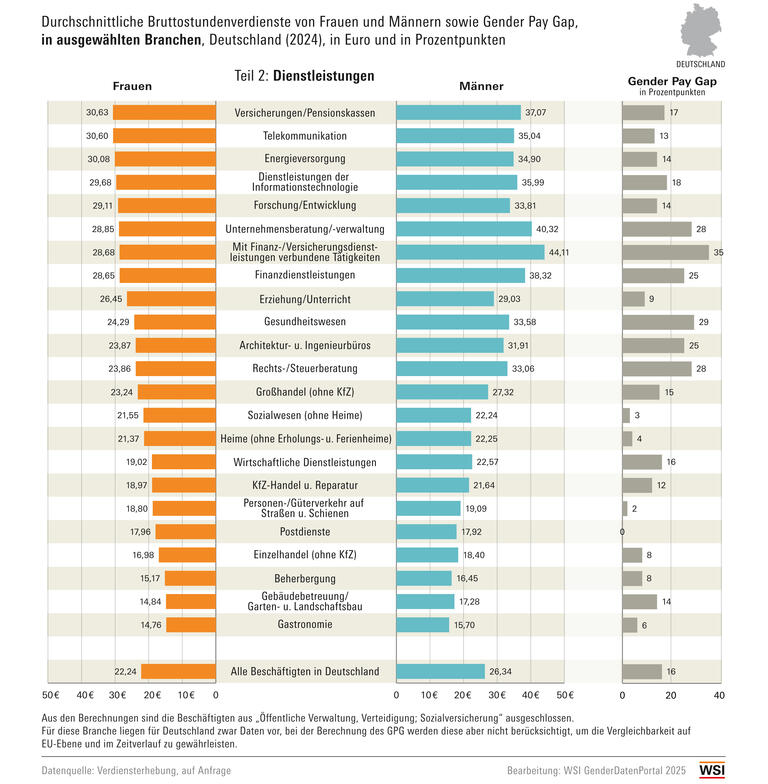

Die Betrachtung von ausgewählten Branchen zeigt große Unterschiede der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern sowie des Gender Pay Gap (Grafik 4 und 5). (3)

- Die Bruttostundenverdienste von Frauen betragen je nach Einzelbranche zwischen knapp 15 Euro und maximal knapp 35 Euro, die von Männern zwischen 16 Euro und 41 Euro. Im Dienstleistungsbereich (Grafik 5) zeigen sich größere Geschlechterunterschiede zwischen den Einzelbranchen als im Produktionsbereich (Grafik 4).

- Der Gender Pay Gap erreicht in den Einzelbranchen des Dienstleistungsbereiches zwischen null Prozent (Postdienste) und 30 Prozent (Rechts-/Steuerberatung). Im Produktionsbereich beträgt der Gender Pay Gap zwischen 5 Prozent (Metallerzeugung) und 26 Prozent (Herstellung Bekleidung).

Eine der Hauptursachen für die seit 2015 feststellbare Verringerung des Gender Pay Gap in Deutschland ist die Einführung des Mindestlohns zum Januar 2015 (zunächst 8,50 Euro pro Stunde), der in mehreren Schritten bis Januar 2025 auf 12,82 Euro pro Stunde angehoben wurde. (4) Die Einführung des Mindestlohns hat die unteren Löhne deutlich angehoben, insbesondere in Ostdeutschland. Da Frauen in Deutschland weitaus häufiger als Männer im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, profitieren Frauen besonders vom Mindestlohn. Zudem hat sich damit auch der Gender Pay Gap etwas verringert. (5)

Das 2017 in Kraft getretene Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) konnte die Entgeltungleichheit in Deutschland bisher nicht verringern: zu diesem Ergebnis kommt die zweite Evaluation des EntgTransG aus dem Jahr 2023. (6) Die Gründe hierfür sind unter anderem die Begrenzung der Auskunftspflicht (auf Betriebe mit über 200 Beschäftigten) und die hohen individuellen Hemmschwellen: Zum einen die zugrunde gelegte Holschuld (d.h. aktive Nachfrage einer einzelnen Person) und die Rechtsdurchsetzung einer vermuteten Diskriminierung auf eigene Kosten. (7) Dementsprechend ist bisher nur eine Minderheit der Betriebe mit individuellen Auskunftsansprüchen konfrontiert gewesen, auch wenn die Nutzung zuletzt etwas gestiegen ist. (8) Dabei sprechen Frauen nicht nur seltener mit Kolleg*innen über ihr Gehalt und sind zugleich schlechter über das Gehalt von Kolleg*innen informiert als Männer. Sie schätzen ihr Gehalt im Vergleich mit anderen auch häufiger als Männer falsch ein. (9) Entscheidend für die Wirkung von Transparenzmaßnahmen ist, ob den Beschäftigten genügend Informationen darüber zur Verfügung stehen. Auch in Österreich führte die Lohntransparenz nicht zu einem geringeren Gender Pay Gap, u.a. deshalb, weil der großen Mehrheit der Beschäftigten (70%) nichts von den entsprechenden Maßnahmen bekannt war. (10)

Bis zum 7. Juni 2026 muss das deutsche Entgelttransparenzgesetz an die europäische Entgelttransparenzrichtlinie angepasst werden, deren Regelungen weit schärfer ausfallen. Die Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Recht würde demnach unter anderem mit erweiterten Berichtspflichten und Auskunftsansprüchen (in Betrieben ab 100 Beschäftigten), mehr Transparenz bei Ausschreibungen sowie einer Beweislastumkehr zuungunsten der Arbeitgeber bei Diskriminierung einhergehen. (11)

Generell ist bei der Interpretation des Gender Pay Gap zu beachten, dass er eine Maßzahl darstellt, die den Stand der Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt – bzw. die weiterhin bestehenden Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern – in einem Wert gebündelt darstellt (vgl. dazu die Erläuterungen im Glossar). Im Jahr 2025 können 60 Prozent des Gender Pay Gap in Deutschland auf strukturelle Unterschiede zwischen abhängig beschäftigten Frauen und Männern zurückgeführt werden: also beispielsweise auf die ausgeübten beruflichen Tätigkeiten, die Verteilung auf die Wirtschaftsbereiche, auf den Beschäftigungsumfang sowie den Anteil der Frauen und Männer in Führungspositionen (bzw. die Verteilung auf die verschiedenen Anforderungsniveaus). (12)

Solche statistischen Zerlegungen durch die Anwendung multivariater Analysemethoden können zwar wichtige Hinweise auf mögliche Einflussfaktoren liefern. Die Unterscheidung in einen „erklärten“ und den verbleibenden „unerklärten“ Anteil des Gender Pay Gap (bzw. die Unterscheidung in einen „unbereinigten“ und „bereinigten“ Gender Pay Gap) sollte jedoch nicht dazu verleiten, damit auch das Problem des großen Verdienstabstands zwischen Frauen und Männern kleinzurechnen. Mit Hilfe statistischer Verfahren können zwar wichtige Ursachen des Gender Pay Gap (GPG) ermittelt und benannt werden, die zugrundeliegenden Probleme sind damit aber nicht gelöst. Grundsätzlich ist dem GPG (der manchmal auch als „unbereinigter“ GPG bezeichnet wird) der Vorzug zu geben gegenüber dem sogenannten „bereinigten“ GPG. Denn der GPG erfasst auch den Teil des Verdienstunterschieds, der beispielsweise durch unterschiedliche Berufe oder Karrierestufen verursacht wird. (13) Und es muss davon ausgegangen werden, dass bereits der Zugang von Frauen zu bestimmten Berufen oder Führungspositionen durch benachteiligende Strukturen erschwert wird.

Bisweilen wird aus den Ergebnissen der statistischen Zerlegungen die Schlussfolgerung gezogen, dass Diskriminierung bei der Erklärung der geschlechtsspezifischen Verdienstunterschiede kaum von Bedeutung sei. Diese Schlussfolgerung ist entschieden zurückzuweisen, denn: „Der erklärte Anteil des [Gender] Pay Gap ist keineswegs frei von Diskriminierungen, wie umgekehrt die bereinigte Lohnlücke nicht mit Entgeltdiskriminierung gleichzusetzen ist.“ (14) Es kann eben nicht ausgeschlossen werden, dass Diskriminierung bei der ungleichen Verteilung von Frauen und Männern auf Berufe, Branchen und Führungspositionen ebenfalls eine ursächliche Rolle spielt.

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in der Pdf-Datei enthalten, die zum Download bereitsteht.

Bearbeitung: Eugen Unrau, Svenja Pfahl

Literatur

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2023): Zweiter Bericht der Bundesregierung zur Wirksamkeit des Gesetzes zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern sowie zum Stand der Umsetzung des Entgeltgleichheitsgebots in Betrieben mit weniger als 200 Beschäftigten. Berlin, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Emmler, Helge/Klenner, Christina (2023): Wie wird das Entgelttransparenzgesetz in Betrieben umgesetzt? Antworten der Betriebs- und Personalräte 2021. WSI Report Nr. 84/2023. Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Europäische Union (2023): Richtlinie (EU) 2023/970 des europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz und Durchsetzungsmechanismen. In: Amtsblatt der Europäischen Union, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Eurostat Statistics Explained (2025): Gender pay gap statistics, Webseite der Europäischen Kommission, letzter Zugriff 18.02.2026.

Gust, Sarah/Kinne, Lavinia (2022): Gender Pay Gap: Ursachen und Maßnahmen. In: ifo Schnelldienst 10/2022, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Illing, Hannah/Baisch, Benjamin (2025): Frauen sind schlechter über das Gehalt ihrer Kolleg*innen informiert als Männer. In: IAB-Forum 5. November 2025, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen (2026): Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 – 2027. In: Sozialpolitik aktuell, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Jochmann-Döll, Andrea/Winter, Regine (2026): Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit – Ein altes Problem mit neuer Relevanz. In: Bothfeld, Silke et al. (Hg.), Geschlechtergerecht gestalten. Möglichkeiten und Grenzen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Campus Verlag: Frankfurt/New York, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Klenner, Christina (2016): Gender Pay Gap – die geschlechtsspezifische Lohnlücke und ihre Ursachen, WSI Policy Brief Nr. 7, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Mischler, Frauke (2021): Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen. Eine Ursachenanalyse auf Grundlage der Verdienststrukturerhebung 2018. In: Wirtschaft und Statistik, 4/2021, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Vertikale Segregation des Arbeitsmarktes 2023. In: WSI-GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lott, Yvonne (2025): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen, WSI Report Nr. 102. Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2023): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes. In: WSI-GenderDatenPortal.

Statistisches Bundesamt (2025a): Gender Pay Gap 2025 unverändert bei 16 %, Pressemitteilung 056/2025 vom 16. Dezember 2025. Wiesbaden, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Statistisches Bundesamt (2025b): Qualitätsbericht. Verdiensterhebung. Erhebung der Arbeitsverdienste nach § 4 Verdienststatistikgesetz. Wiesbaden, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Statistisches Bundesamt (2025c): Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2025 (WZ 2025). Wiesbaden, letzter Zugriff: 18.02.2026.

Statistisches Bundesamt (2008): Klassifikation der Wirtschaftszweige. Mit Erläuterungen. Wiesbaden, letzter Zugriff: 18.02.2026.

(1) Vgl. dazu die Definition des Gender Pay Gap im Glossar.

(2) Auf EU-Ebene liegen bislang Daten bis zum Jahr 2023 vor. Im Jahr 2023 lag der durchschnittliche Gender Pay Gap aller 27 EU-Staaten bei 12,0 Prozent. Mit einem Gender Pay Gap von 17,6 Prozent gehörte Deutschland 2023 zu den Ländern mit vergleichsweise großer Entgeltlücke. Auch wenn EU-Daten für 2024 und 2025 noch nicht veröffentlicht sind, ist abzusehen, dass der Gender Pay Gap in Deutschland auch im Jahr 2025 mit 15,7 Prozent erneut über dem EU-Durchschnitt liegen wird. Vgl. Eurostat Statistics Explained (2025): Gender pay gap statistics. Webseite der Europäischen Kommission.

(3) Zur spezifischen Branchenauswahl vgl. methodische Anmerkungen sowie Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lott, Yvonne (2025): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen, WSI Report Nr. 102, S. 4ff. Weitergehende Analysen zum branchenspezifischen Gender Pay Gap zeigen, dass es nur in jeweils 5 von 47 Branchen einen merklichen Rückgang bzw. Anstieg des GPG um mindestens 2 Prozentpunkte gab. Die weitgehende Stagnation des GPG seit 2024 betrifft somit den Großteil der untersuchten Branchen.

(4) Vgl. Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen (2026): Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 – 2027. In: Sozialpolitik aktuell. Im Januar 2026 wird der gesetzliche Mindestlohn auf 13,90 Euro pro Stunde und im Januar 2027 auf 14,60 Euro pro Stunde steigen.

(5) Vgl. a.a.O., S. 4.

(6) Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2023): Zweiter Bericht der Bundesregierung zur Wirksamkeit des Gesetzes zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern sowie zum Stand der Umsetzung des Entgeltgleichheitsgebots in Betrieben mit weniger als 200 Beschäftigten, S. 17.

(7) Vgl. Jochmann-Döll, Andrea/Winter, Regine (2026): Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit – Ein altes Problem mit neuer Relevanz. In: Bothfeld, Silke et al. (Hg.): Geschlechtergerecht gestalten. Möglichkeiten und Grenzen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, S. 347.

(8) Vgl. Emmler, Helge/Klenner, Christina (2023): Wie wird das Entgelttransparenzgesetz in Betrieben umgesetzt? Antworten der Betriebs- und Personalräte 2021. WSI Report Nr. 84/2023, S. 16.

(9) Vgl. Illing, Hannah/Baisch, Benjamin (2025): Frauen sind schlechter über das Gehalt ihrer Kolleg*innen informiert als Männer. In: IAB-Forum 5. November 2025.

(10) Vgl. Gust, Sarah/Kinne, Lavinia (2022): Gender Pay Gap: Ursachen und Maßnahmen. In: ifo Schnelldienst 10/2022, S. 16.

(11) Europäische Union (2023): Richtlinie (EU) 2023/970 des europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz und Durchsetzungsmechanismen. Amtsblatt der Europäischen Union.

(12) Vgl. Statistisches Bundesamt (2025a): Gender Pay Gap 2025 unverändert bei 16 %%. Pressemitteilung 056/2025 vom 16. Dezember 2025.

(13) Vgl. Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2023): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022 sowie Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Vertikale Segregation des Arbeitsmarktes 2023. Jeweils in: WSI-GenderDatenPortal.

(14) Vgl. Klenner, Christina (2016): Gender Pay Gap – die geschlechtsspezifische Lohnlücke und ihre Ursachen, S. 5.