WSI GenderDatenPortal: Einkommen: Geschlechterbezogener Verdienstabstand von Vollzeitbeschäftigten nach Anforderungsniveau 2024

Grafiken, Analysen, Tabellen (pdf)

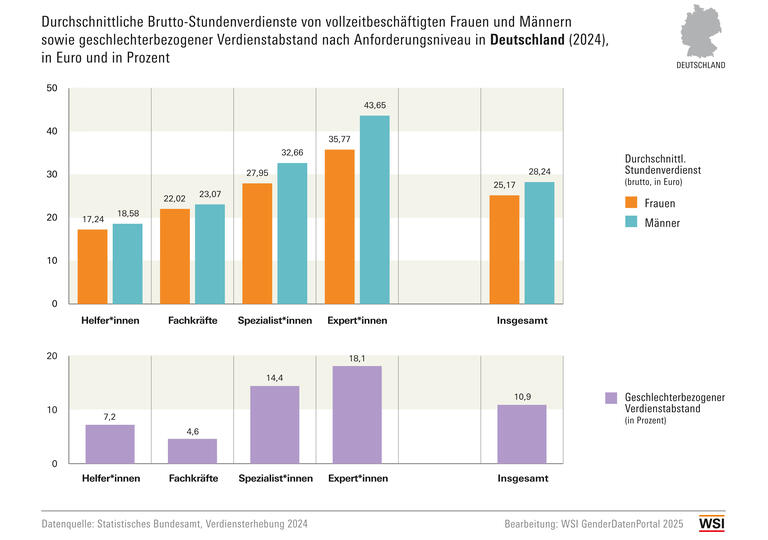

Vollzeitbeschäftigte Frauen erzielen im Jahr 2024 grundsätzlich – d.h. auf allen beruflichen Anforderungsniveaus – geringere durchschnittliche Bruttostundenverdienste als vollzeitbeschäftigte Männer. So erhalten vollzeitbeschäftigte Frauen in Deutschland durchschnittlich einen Bruttostundenverdienst von 25,17 Euro, vollzeitbeschäftigte Männer im Durchschnitt einen in Höhe von 28,24 Euro. Für Frauen wie Männer gilt, dass die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste mit steigendem Anforderungsniveau höher ausfallen (Grafik 1).

Zur Erläuterung: Die vier Anforderungsniveaus bündeln den unterschiedlichen Komplexitätsgrad der ausgeübten Tätigkeit sowie die unterschiedlichen formalen Zugangsvoraussetzungen zum jeweiligen Beruf (vgl. Glossar).

Der geschlechterbezogene Verdienstabstand beträgt im Durchschnitt für alle Vollzeitbeschäftigten 10,9 Prozentpunkte. Er variiert jedoch je nach Anforderungsniveau erheblich: Am höchsten fällt der geschlechterbezogene Verdienstabstand 2024 für Vollzeitbeschäftigte aus, die als Expert*innen tätig sind (18,1 Prozentpunkte), am geringsten fällt er für Fachkräfte aus (4,6 Prozentpunkte). Auffällig ist: Für Vollzeitbeschäftigte der zwei höheren Anforderungsniveaus (Expert*innen, Spezialist*innen) besteht ein wesentlich größerer Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern als für Vollzeitbeschäftigte auf den zwei niedrigeren Anforderungsniveaus (Fachkräfte, Helfer*innen).

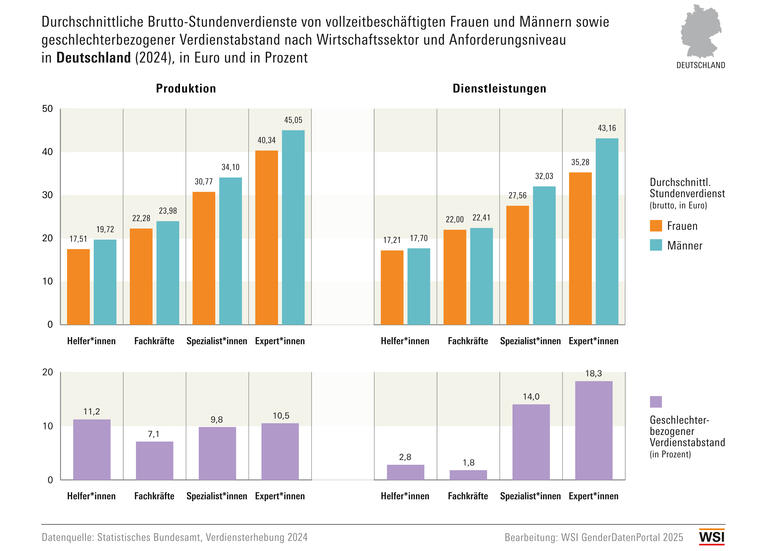

Zusätzlich zeigen sich auch noch Entgeltunterschiede zwischen dem Produktions- und dem Dienstleistungsbereich – sowohl in Hinblick auf (1) die Höhe der Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern als auch (2) den geschlechterbezogenen Verdienstabstand (vgl. Grafik 2).

- Die Bruttostundenverdienste von vollzeitbeschäftigten Frauen und Männern fallen in jedem einzelnen Anforderungsniveau des Produktionsbereichs etwas höher aus als im jeweils entsprechenden Anforderungsniveau im Dienstleistungsbereich. Dabei erweist sich eine Tätigkeit im Produktionsbereich als finanziell besonders vorteilhaft (im Vergleich zum durchschnittlichen Entgelt, welches sie im Dienstleistungsbereich erzielen würden): für Männer, die als Helfer oder Fachkraft tätig sind, sowie für Frauen, die als Spezialistinnen oder Expertinnen tätig sind.

- Der geschlechterbezogene Verdienstabstand fällt im Produktionsbereich mit 10,5 Prozentpunkten insgesamt etwas kleiner aus als im Dienstleistungsbereich mit 12,0 Prozentpunkten (vgl. Tabelle 1). Dabei erweisen sich die Verdienstabstände im Produktionsbereich für alle vier Anforderungsniveaus als ähnlicher (zwischen 7 und 11 Prozentpunkten), während sich der Verdienstabstand im Dienstleistungsbereich – je nach Anforderungsniveau – zwischen 2 und 18 Prozentpunkten bewegt. Insbesondere auf dem Expert*innen- und Spezialist*innen-Level ergibt sich hier ein auffallend großer geschlechterbezogener Verdienstabstand (vgl. Grafik 2).

Hinweis: Die hier vorliegenden Analysen stellen nicht den allseits bekannten Gender Pay Gap (GPG) dar, der nach europaweit einheitlichen Vorgaben berechnet wird. Denn beim GPG werden auch Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte mit in die Betrachtung einbezogen (hier: nur Vollzeitbeschäftigte), allerdings werden nur Beschäftigungsverhältnisse aus Betrieben mit mindestens 10 Mitarbeiter*innen berücksichtigt (hier: alle Vollzeitbeschäftigten). Beim Gender Pay Gap bleiben zudem einzelne, auch wichtige Wirtschaftsabschnitte unberücksichtigt (hier: Betrachtung der Gesamtwirtschaft) (vgl. Glossar).

Hintergründe: Eine Erklärung für den Verdienstabstand zwischen vollzeitbeschäftigten Frauen und Männern – insgesamt bzw. auf gleichem Anforderungsniveau – ist die horizontale Segregation. Frauen und Männer verteilen sich nicht gleich auf die unterschiedlichen Berufsgruppen und Branchen. (1) Das unterschiedliche Entgeltniveau in frauen- und männerdominierten Berufen bzw. Branchen führt im Ergebnis dann zu unterschiedlichen durchschnittlichen Verdiensten der beiden Geschlechtergruppen. Denn: Frauen sind häufiger als Männer in Berufen und Branchen am unteren Ende des Einkommensspektrums tätig. (2) Zusätzlich zeigen sich auch noch regionale Unterschiede: Die Bruttomonatsentgelte von vollzeitbeschäftigten Frauen liegen in Westdeutschland fast doppelt so oft im unteren Entgeltbereich wie die von vollzeitbeschäftigten Männern. In Ostdeutschland sind die geschlechterbezogenen Unterschiede „nur“ etwa halb so groß. (3)

Die vorliegenden Ergebnisse belegen eindrücklich den Zusammenhang von horizontaler Segregation, vertikaler Segregation und dem geschlechterbezogenen Verdienstabstand. Zum einen arbeiten Frauen häufiger als Männer in gering entlohnten Berufen und Branchen, zudem fällt die vertikale Segregation im Dienstleistungsbereich noch ausgeprägter aus. (4) Das bedeutet: obwohl im Dienstleistungsbereich besonders viele Frauen beschäftigt sind, gelingt es Frauen gerade hier seltener als Männern, in die zwei höheren Anforderungsniveaus vorzustoßen (als Spezialistinnen/Expertinnen). (5) Die vorliegenden Ergebnisse zeigen nun weiterhin, dass der geschlechterbezogene Verdienstabstand für die – überproportional wenigen – vollzeitbeschäftigten Spezialistinnen und Expertinnen im Dienstleistungsbereich dabei auch noch besonders groß ausfällt.

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Eugen Unrau, Svenja Pfahl

Literatur

Bundesagentur für Arbeit (2021): Klassifikation der Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020. Band 1: Systematischer und alphabetischer Teil mit Erläuterungen, letzter Zugriff: 01.09.2025.

European Institute for Gender Equality (o.J.): Vertikale Segregation, letzter Zugriff: 01.09.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Bruttomonatsentgelt im unteren Entgeltbereich 2014-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Gender Pay Gap 2006-2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Vertikale Segregation des Arbeitsmarktes 2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lott, Yvonne (2025): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen, WSI Report Nr. 102/2025. Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung, letzter Zugriff: 01.09.2025.

Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2023): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Seils, Eric/Emmler, Helge (2022): Der untere Entgeltbereich, WSI Policy Brief Nr. 01/2022, letzter Zugriff: 01.09.2025.

Statistisches Bundesamt (2025a): Qualitätsbericht. Verdiensterhebung. Erhebung der Arbeitsverdienste nach § 4 Verdienststatistikgesetz, 2025, letzter Zugriff: 01.09.2025.

Statistisches Bundesamt (2025b): Statistischer Bericht. Verdienste 1. Vierteljahr 2025, letzter Zugriff: 01.09.2025.

Statistisches Bundesamt (2025c): Wie wird der Gender Pay Gap erhoben und berechnet? In: DESTATIS, letzter Zugriff 03.09.2025.

(1) Vgl. Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2023): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022. In: WSI GenderDatenPortal sowie Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lott, Yvonne (2025): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen, WSI Report Nr. 102/2025, S. 18f.

(2) Vgl. Seils, Eric/Emmler, Helge (2022): Der untere Entgeltbereich, WSI Policy Brief Nr. 01/2022, S. 3 sowie Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lott, Yvonne (2025): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen, WSI Report Nr. 102/2025, S. 18f. und S. 51f.

(3) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Bruttomonatsentgelt im unteren Entgeltbereich 2014-2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(4) Vgl. Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2023): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(5) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Vertikale Segregation des Arbeitsmarktes 2023. In: WSI GenderDatenPortal.