WSI GenderDatenPortal: Erwerbsarbeit: Arbeitsbewertungen von Frauen und Männern in Deutschland 2024

Grafiken, Analysen, Tabellen (pdf)

Zwischen Frauen und Männern zeigen sich im Jahr 2024 deutliche Unterschiede bei den arbeitsbedingten Belastungen. Diese Unterschiede sind eng mit der starken geschlechterbezogene Segregation des deutschen Arbeitsmarktes entlang von Berufen verknüpft und den jeweils besonders typischen Arbeitsbelastungen in diesen frauen- bzw. männerspezifisch besetzten Berufen. (1) Frauen und Männer ergreifen nach wie vor stark unterschiedliche Ausbildungsberufe und nehmen ein Studium in unterschiedlichen Fachgebieten auf. (2)

Je nach Art der Arbeitsbelastung sind Frauen und Männern unterschiedlich betroffen:

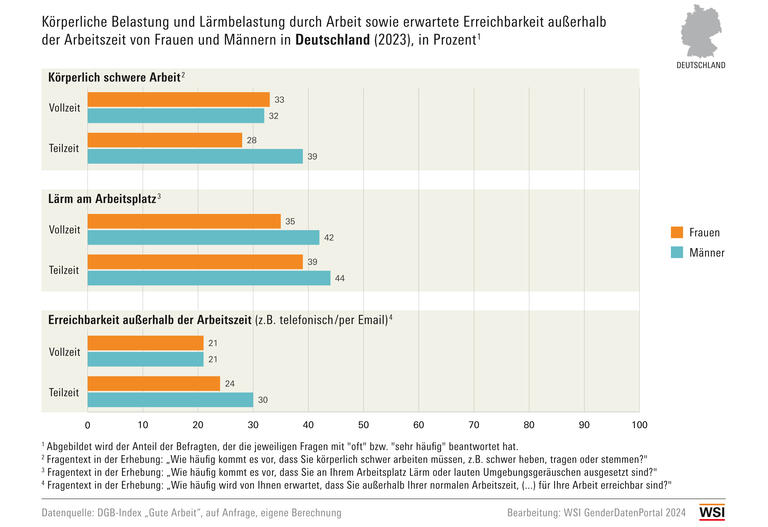

- Die eher klassischen Arbeitsbelastungen (körperlich schwere Arbeit, Lärm) sowie Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit treten für vollzeitbeschäftigte Frauen und vollzeitbeschäftigte Männer in einem in etwa vergleichbarem Umfang auf (Grafik 1). Von körperlich schwerer Arbeit sowie von Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit sind teilzeitbeschäftigte Männer etwas weniger betroffen – teilzeitbeschäftigte Frauen jedoch genauso stark wie die Vollzeitbeschäftigten. Für Lärm gilt dies umgekehrt: teilzeitbeschäftigte Frauen sind etwas weniger betroffen – teilzeitbeschäftigte Männer genauso stark wie Vollzeitbeschäftigte.

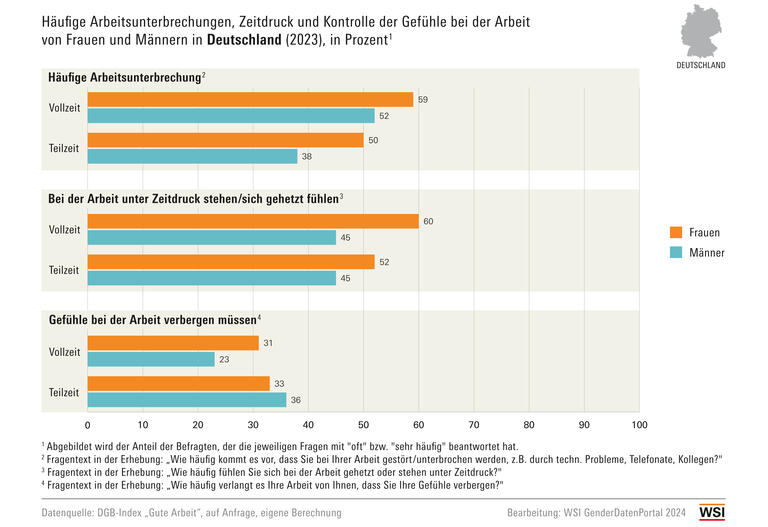

- Bei den eher moderneren Belastungsarten Arbeitsunterbrechungen, Zeitdruck und Emotionskontrolle (Grafik 2) schneiden die Frauen durchgängig schlechter ab. Insbesondere die vollzeitbeschäftigten Frauen sind hier deutlich stärker betroffen als alle anderen Beschäftigten. Dies gilt – etwas schwächer – auch für teilzeitbeschäftigte Frauen.

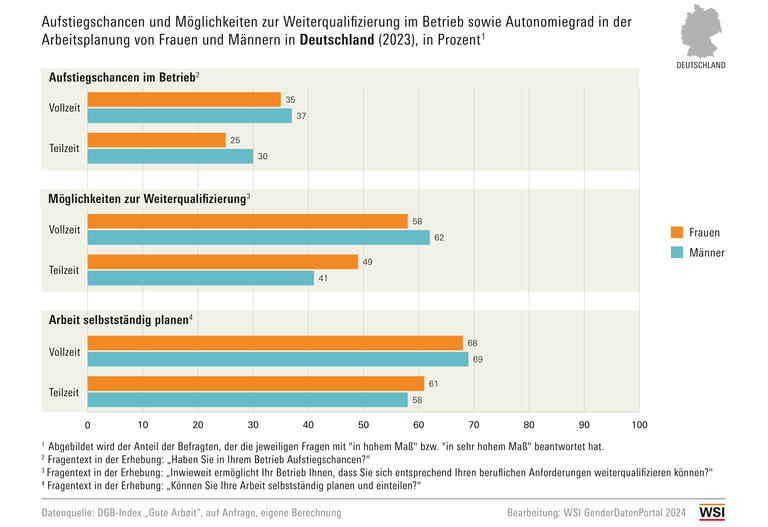

- Bei den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten (Grafik 3) zeigt sich ein gemischtes Bild.

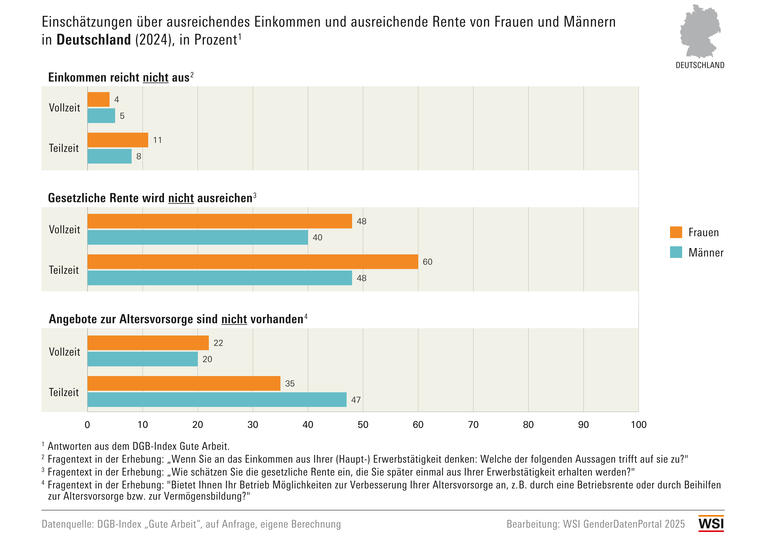

- Bei der finanziellen Altersabsicherung schneiden erneut die Frauen schlechter ab (Grafik 4). Dies trifft ganz besonders auf die Frauen in Teilzeit zu.

Daneben wirkt sich auch der Erwerbsumfang auf das Level an ungünstigen Arbeitsbedingungen/-belastungen in der Arbeit aus. Bei der finanziellen Altersabsicherung sind erwartungsgemäß die teilzeitbeschäftigten Frauen und Männer stärker benachteiligt. Bei allen anderen Belastungsarten sind die vollzeitbeschäftigten Frauen und Männer mindestens genauso stark, meistens aber stärker betroffen als die Teilzeitbeschäftigten derselben Geschlechtergruppe. Vollzeitbeschäftigte Frauen und Männer verfügen zudem etwas häufiger über günstige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten (Aufstiegschancen, Weiterqualifizierung, selbstständige Planung der Arbeit).

Die Betroffenheit von ungünstigen Arbeitsbedingungen/-belastungen bzw. Entwicklungsmöglichkeiten ergibt sich für Frauen und Männer u.a. im Zusammenspiel mit der horizontalen und vertikalen Segregation des Arbeitsmarktes in Deutschland:

- Körperlich schwere Arbeit: Vollzeitbeschäftigte Männer sind etwas häufiger und teilzeitbeschäftigte Männer etwas seltener als Frauen von körperlich schwerer Arbeit betroffen (Grafik 1). Hintergrund: Körperlich hohe Belastungen treten nicht nur in männerdominierten Produktionsberufen oder im Baugewerbe auf, sondern genauso auch im Gastgewerbe, im Einzelhandel, im Gesundheitswesen (Pflege) und im Sozialwesen. (3) Weil die Arbeit in männerdominierten Berufen vor allem in Vollzeit und in frauendominierten Berufen verstärkt in Teilzeit geleistet wird, werden die Geschlechterunterschiede vor allem im Vergleich von Vollzeit- und Teilzeitarbeit sichtbar. (4) Körperlich belastende Tätigkeiten sind zugleich häufig verbunden mit höherem Zeitdruck, geringerer Wertschätzung, einem schlechteren Gesundheitszustand und insgesamt geringeren Chancen, die aktuelle Tätigkeit ohne Einschränkungen bis ins Rentenalter auszuüben. (5)

- Lärm: Vollzeitbeschäftigte Frauen und Männer sind in vergleichbarem Umfang Lärm oder lauten Umgebungsgeräuschen am Arbeitsplatz ausgesetzt. Verursacht werden die störenden Geräusche, unter denen gearbeitet werden muss, in erster Linie durch Maschinen, in zweiter Linie aber durch Sprache bzw. das Sprechen von Menschen. (6) Teilzeitbeschäftigte Frauen sind insgesamt etwas seltener betroffen.

Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit: Betrifft rund jede*n vierte*n Vollzeitbeschäftigte*n und jede vierte Teilzeitbeschäftigte. Nur von Männern in Teilzeit wird dies etwas seltener erwartet.

- Arbeitsunterbrechungen: Frauen – sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit – sind jeweils stärker durch häufige Arbeitsunterbrechungen durch Kolleg*innen, Kund*innen oder technische Probleme belastet als vergleichbare Männer (Grafik 2). Am häufigsten kommen Arbeitsunterbrechungen in den kaufmännischen/unternehmensbezogenen Dienstleistungen (z.B. in Finanz-/Versicherungsdienstleistungen sowie in den wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungen) aber auch im Gesundheitswesen vor. Dabei handelt es sich um Bereiche, in denen mehr Frauen als Männer tätig sind. (7)

- Zeitdruck in der Arbeit: Genauso stehen Frauen – insbesondere in Vollzeit, aber auch Teilzeit – in der Arbeit stärker unter Zeitdruck bzw. fühlen sich bei der Arbeit gehetzt (Grafik 2). Ursachen für Zeitdruck sind vor allem strukturelle Probleme in der Arbeitsorganisation, eine personelle Unterbesetzung sowie ungeplante Zusatzaufgaben. Termin- oder Leistungsdruck in der Arbeit wird von einem auffallend hohen Anteil der Betroffenen als Belastung erlebt (66 Prozent). (8) Zeitdruck in der Arbeit ist im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen sowie bei Tätigkeiten mit Kund*innenkontakt verstärkt verbreitet – Bereiche, in denen ein großer Teil der Beschäftigten Frauen sind. (9)

- Emotionskontrolle: Frauen müssen – sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit – jeweils häufiger ihre eigenen Gefühle bei der Arbeit verbergen bzw. zurückstellen als Männer (Grafik 2): Dies liegt daran, dass diese Arbeitsanforderung ganz besonders im Bereich von personenbezogenen Dienstleistungen mit direktem Kund*innen- bzw. Klient*innenkontakt besteht und damit viele Frauen aus frauenspezifisch besetzten Branchen betrifft, so z.B. im Gesundheitswesen, im Sozialwesen, in Erziehung und Unterricht, in der öffentlichen Verwaltung, im Handel und den sonstigen Dienstleistungen. (10)

- Aufstiegschancen: Teilzeitbeschäftigte Frauen haben deutlich geringere Möglichkeiten zu einem betrieblichen Aufstieg als vollzeitbeschäftigte Frauen oder Männer (vgl. Grafik 3). Aufstiegschancen unterscheiden sich stark nach Lebensalter, genauso wie auch der Teilzeitanteil. (11)

- Berufliche Weiterqualifizierung: Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten legen den Grundstein für eine berufliche Entwicklung. Vor allem vollzeitbeschäftigte Frauen berichten häufiger als andere von solchen Möglichkeiten (Grafik 3). Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung werden verstärkt in den personenbezogenen Dienstleistungen (Erziehung und Unterricht, Gesundheitswesen, Sozialwesen), aber auch in den Finanz-/Versicherungsdienstleistungen sowie der öffentlichen Verwaltung angeboten. Zum Teil sind regelmäßige Weiterbildungen in diesen Bereichen gesetzlich vorgeschrieben bzw. auf Grund von regelmäßigen gesetzlichen Veränderungen zwingend. In all diesen Bereichen ist der Frauenanteil unter den Beschäftigten vergleichsweise hoch. (12)

- Selbständige Arbeitsplanung/-einteilung: Frauen und Männer haben in ähnlichem Umfang Einfluss auf die Gestaltung des Arbeitsprozesses, rund zwei Drittel können Einfluss auf die Planung und Einteilung einzelner Arbeitsschritte nehmen (Grafik 3). Lediglich die teilzeitbeschäftigten Frauen haben seltener einen solchen Einfluss. Hintergrund dafür ist, dass Beschäftigte mit Leitungsfunktion bzw. solche, die eine (hoch-)komplexe Tätigkeit als Spezialist*innen oder als Expert*innen ausüben, ihre Arbeitsplanung/-einteilung häufiger gestalten können als andere. Gerade teilzeitbeschäftigte Frauen erreichen jedoch – im Vergleich zu Männern in Teilzeit bzw. zu Vollzeitbeschäftigten – seltener das Tätigkeitslevel einer Spezialistin oder Expertin. (13)

- Ausreichendes Einkommen: Teilzeitbeschäftigte Frauen beklagen besonders häufig ein nicht ausreichendes Einkommen, auch häufiger als Männer in Teilzeit (vgl. Grafik 4). Dies ist nicht erstaunlich, da Frauen viel häufiger als Männer in kurzer Teilzeit mit maximal 20 Stunden/Woche tätig sind. Genau in den fünf Einzelbranchen, in denen das Einkommen am häufigsten als nicht ausreichend beschrieben wird (Gastgewerbe, wirtschaftliche Dienstleistungen, Sozialwesen, Einzelhandel, Gesundheitswesen), arbeiten Frauen mindestens eineinhalbmal bis doppelt so häufig wie Männer in Beschäftigungsverhältnissen in kurzer Teilzeit. (14)

- Nicht-ausreichende gesetzliche Rente: Frauen geben häufiger als Männer an, dass ihre zu erwartende gesetzliche Altersrente nicht ausreichen wird (Grafik 4). Für Teilzeitbeschäftigte gilt dies sogar noch ausgeprägter. Dies entspricht den tatsächlich deutlich niedrigeren Rentenbeträgen von Frauen. (15) Da das Rentenniveau an die über die Erwerbsbiographie erzielte Einkommenshöhe gekoppelt ist, überrascht es nicht, dass gerade Frauen – und insbesondere langjährig teilzeitbeschäftigte Frauen – um ihre Altersabsicherung besorgt sind.

- Fehlende betriebliche Altersvorsorgeangebote: Teilzeitbeschäftigte berichten häufiger von fehlenden betrieblichen Altersvorsorgeangeboten – dies gilt insbesondere für teilzeitbeschäftigte Männer (Grafik 4). Hier macht sich u.a. bemerkbar, dass die – im Vergleich relativ kleine – Gruppe der teilzeitbeschäftigten Männer vor allem aus Männern unter 30 Jahren bzw. über 60 Jahren besteht. Also aus Beschäftigten, die noch am Anfang oder bereits am Ende ihres Erwerbslebens stehen – und für die betriebliche Altersvorsorgeangebote noch keine bzw. keine so große Rolle mehr spielen. (16)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau

Literatur

Auffenberg, Jennie et al. (2022): „Ich pflege wieder, wenn …“, Potenzialanalyse zur Berufsrückkehr und Arbeitszeitaufstockung von Pflegefachkräften. Langfassung. Arbeitnehmerkammer Bremen, Bremen, letzter Zugriff: 22.05.2025.

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2019): Grundauswertung der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018, Forschung Projekt F 2417, 2. überarbeitete Auflage. Dortmund/Berlin/Dresden: BAuA, letzter Zugriff: 22.05.2025.

Hobler, Dietmar/Pfahl, Svenja/Horvath, Sandra (2017): Studienanfänger/innen nach Fächergruppen 2000-2015. In: WSI GenderDatenPortal.

Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2024): Jahresbericht 2024. Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2024, Berlin, letzter Zugriff: 22.05.2025.

Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2023): Arbeitsbedingungen in der Pflege revisited. Was hat sich in den vergangenen Jahren getan? Kompakt 02/2023, Berlin, letzter Zugriff: 22.05.2025.

Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2020): Sonderauswertung: Alle gesund? Sonderauswertung der Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2019, Berlin, letzter Zugriff: 22.05.2025.

Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2019): Körperlich harte Arbeit. So beurteilen Beschäftigte ihre Belastungen. Berlin, letzter Zugriff: 22.05.2025.

Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2018): Der Report 2018 – Schwerpunkt: Interaktionsarbeit. Berlin, letzter Zugriff: 22.05.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Erwerbsumfang nach Alter 2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Durchschnittliche Rentenhöhe von Frauen und Männern 2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Vertikale Segregation des Arbeitsmarktes 2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Frauen und Männer in den 25 häufigsten Ausbildungsberufen 2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lott, Yvonne (2025): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen. Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung: WSI Report Nr. 102, 03/2025, Düsseldorf, letzter Zugriff: 22.05.2025.

Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2024): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(1) Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2024): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(2) Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025): Frauen und Männer in den 25 häufigsten Ausbildungsberufen 2023. In: WSI GenderDatenPortal. Außerdem: Hobler, Dietmar/Pfahl, Svenja/Horvath, Sandra (2017): Studienanfänger/innen nach Fächergruppen 2000-2015. In: WSI GenderDatenPortal.

(3) Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2019): Körperlich harte Arbeit. So beurteilen Beschäftigte ihre Belastungen, S. 5f sowie Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2020): Sonderauswertung: Alle gesund?, S. 16. Zu körperlich schwerer Arbeit von Frauen vgl. auch Auffenberg, Jennie et al. (2022): „Ich pflege wieder, wenn …“, Potenzialanalyse zur Berufsrückkehr und Arbeitszeitaufstockung von Pflegefachkräften, S. 10f. Für einen Überblick zu frauen- und männerspezifischen Berufen vgl. Pfahl, Svenja/Wittmann, Maike (2024): Horizontale Segregation des Arbeitsmarktes 2022.

(4) Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lott, Yvonne (2025): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen. Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung: WSI Report Nr. 102, S. 18 f. sowie S. 36f.

(5) Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2019): Körperlich harte Arbeit. So beurteilen Beschäftigte ihre Belastungen, S. 9ff. sowie vgl. Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2023): Arbeitsbedingungen in der Pflege revisited. Was hat sich in den vergangenen Jahren getan?

(6) So das Ergebnis aus der BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018. Vgl. BAuA (2019): Grundauswertung der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018, S. 32.

(7) Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2024): Jahresbericht 2024. Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2024, S. 62f. Vgl. dazu auch: Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2018): Der Report 2018 – Schwerpunkt: Interaktionsarbeit, S. 6 sowie Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lott, Yvonne (2025): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen. Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung: WSI Report Nr. 102, S. 19.

(8) BAuA (2019): Grundauswertung der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018, S.34.

(9) Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2024): Jahresbericht 2024. Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2024, S. 63.

(10) Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2024): Jahresbericht 2024. Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2024, S. 55.

(11) Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2024): Jahresbericht 2024. Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2024, S. 38f. Vgl. auch Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Erwerbsumfang nach Alter 2023.

(12) Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2024): Jahresbericht 2024. Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2024, S. 38f.

(13) Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Vertikale Segregation des Arbeitsmarktes 2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(14) Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lott, Yvonne (2025): Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen. Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung: WSI Report Nr. 102, S. 36f. Sowie auch: Institut des DGB-Index Gute Arbeit (2024): Jahresbericht 2024. Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2024, S. 66f.

(15) Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024): Durchschnittliche Rentenhöhe von Frauen und Männern 2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(16) Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Erwerbsumfang nach Alter 2023. Zu beachten ist hier jedoch, dass im DGB- Index Gute Arbeit nur Teilzeitbeschäftigte mit mind. 10 Wochenstunden berücksichtigt wurden (vgl. methodische Hinweise).