WSI GenderDatenPortal: Erwerbsarbeit: Geringfügige Beschäftigung als einzige Erwerbstätigkeit 2004-2023

Grafiken, Analyse, Tabellen (pdf)

Frauen sind im Jahr 2023 rund 1,4-mal so häufig ausschließlich geringfügig beschäftigt wie Männer. Im Jahresdurchschnitt geht etwa jede siebte Frau, aber nur jeder elfte Mann, ausschließlich einer geringfügig entlohnten und/oder kurzfristigen Tätigkeit nach (vgl. Tabelle 5). (1)

Erläuterung: Zu den ausschließlich geringfügig Beschäftigten gehören alle Personen, die nur eine geringfügig entlohnte Tätigkeit ausüben (auch Minijob genannt) und/oder eine kurzfristige Beschäftigung (auch Saisonarbeit genannt) – und daneben keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als Haupttätigkeit ausüben (vgl. Glossar).

Insgesamt sind in Deutschland 2023 rund 4,4 Millionen Beschäftigte ausschließlich geringfügig beschäftigt: rund 2,6 Millionen Frauen und 1,8 Millionen Männer. Damit stellen ausschließlich im Minijob mit Verdienstobergrenze tätige und/oder ausschließlich kurzfristig beschäftigte Frauen und Männer einen Anteil von 11 Prozent aller abhängig Beschäftigten in Deutschland. Frauen machen mit 59 Prozent den deutlich größeren Anteil an den geringfügig Beschäftigten aus (vgl. Tabelle 1).

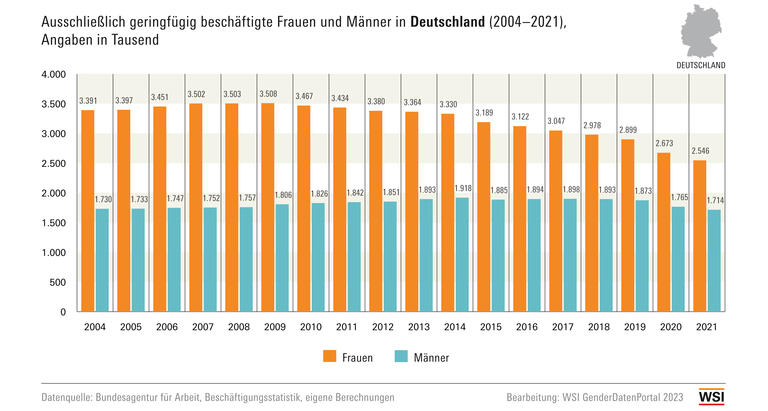

Innerhalb des Beobachtungszeitraums von 2004 bis 2023 erreichte die Anzahl der geringfügig Beschäftigten im Jahr 2009 mit mehr als 5,3 Mio. ihren Höchststand (Grafik 1). Seitdem ist ihre Zahl jedoch wieder deutlich zurückgegangen, gerade in den Jahren nach 2014 und beschleunigt ab 2020. Hintergrund: Während der Corona-Pandemie verstärkte sich der Stellenabbau im Bereich der geringfügig entlohnten bzw. der kurzfristigen Beschäftigungen deutlich: von 2019 auf 2020 nahm ihre Zahl um 334.000 ab, von 2020 auf 2021 dann noch einmal um weitere 178.000 Personen (vgl. Tabelle 1). Erst zum Jahr 2022 nahm die Zahl der geringfügig Beschäftigten dann wieder leicht zu. (2)

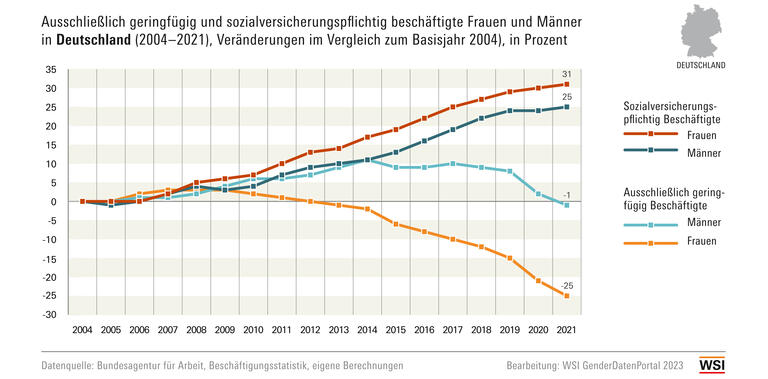

Für Frauen und Männer sind in Deutschland innerhalb des Beobachtungszeitraums leicht abweichende Entwicklungen festzustellen. Dies wird anhand der prozentualen Veränderungen von ausschließlich geringfügig versus sozialversicherungspflichtigen Frauen und Männern seit 2004 besonders gut sichtbar (vgl. Grafik 4): (3)

- Bei den Frauen ist von 2004 bis 2008 zunächst ein Anstieg der ausschließlich geringfügigen Beschäftigung festzustellen. Seitdem hat die Zahl der ausschließlich im Minijob mit Verdienstobergrenze bzw. der ausschließlich kurzfristig beschäftigten Frauen stetig abgenommen, mit einem besonders starken Rückgang nach 2014. Im Vergleich zum Ausgangsjahr hat sich die Zahl der ausschließlich geringfügig beschäftigten Frauen bis 2023 um 24 Prozentpunkte verringert, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen im gleichen Zeitraum um 35 Prozentpunkte angewachsen ist.

- Die Zahl der ausschließlich geringfügig beschäftigten Männer stieg zwischen 2004 und 2014 zunächst um 11 Prozentpunkte an. Anschließend stagnierte sie, bevor sie ab 2020 im Zuge der Corona-Pandemie deutlich sank. Im Jahr 2023 liegt die Zahl der ausschließlich im Minijob mit Verdienstgrenze tätigen und/oder ausschließlich kurzfristig beschäftigten Männer fast gleichauf mit dem Ausgangsjahr 2004. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer stieg zwischen 2004 und 2023 jedoch immerhin um 28 Prozentpunkte an.

In Folge der gegenläufigen Entwicklungen bei Frauen und Männern ging der Frauenanteil an allen ausschließlich geringfügigen Beschäftigten zwischen 2004 und 2023 von 66 Prozent auf 59 Prozent zurück (vgl. Tabelle 1). Damit bleibt die ausschließlich geringfügige Beschäftigung in Deutschland weiterhin überwiegend weiblich.

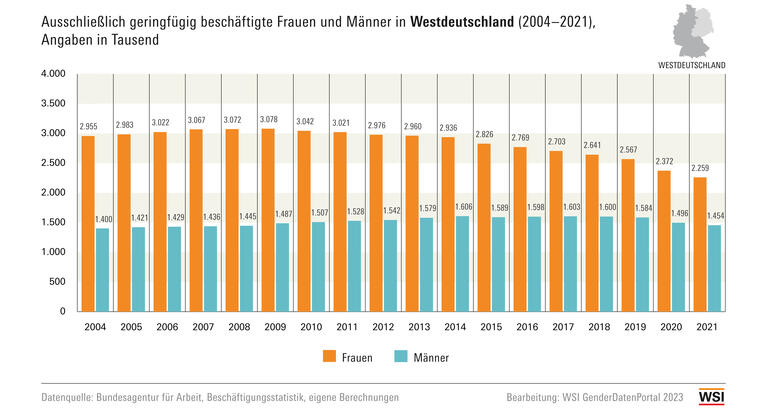

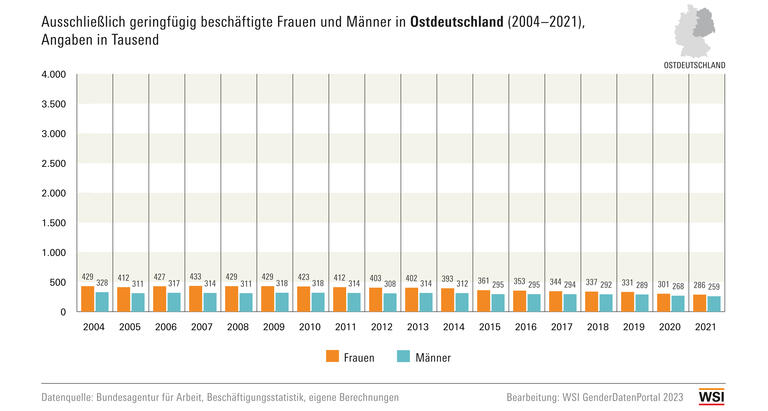

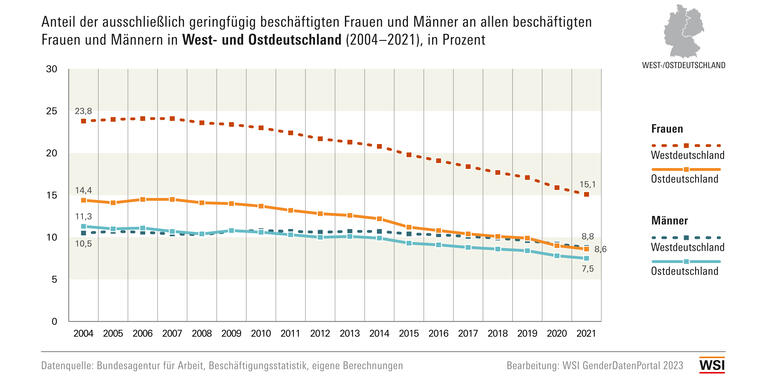

Im regionalen Vergleich ähneln die Ergebnisse für Westdeutschland denen für Gesamtdeutschland, während sich für Ostdeutschland ein leicht abweichendes Bild ergibt:

- Im Vergleich zu Westdeutschland vollzieht sich in Ostdeutschland innerhalb des Beobachtungszeitraums ein stärkerer Rückgang der ausschließlich geringfügigen Beschäftigung – die jedoch in Ostdeutschland auf sehr viel niedrigerem Niveau praktiziert wird als in Westdeutschland. So ist die ausschließlich geringfügige Beschäftigung zwischen 2004 und 2023 für Frauen in Ostdeutschland immerhin um 29 Prozentpunkte zurückgegangen (Frauen Westdeutschland: Rückgang um 23 Prozentpunkte), für Männer in Ostdeutschland um 17 Prozentpunkte (Männer Westdeutschland: Zunahme um 8 Prozentpunkte) (vgl. Tabelle 4).

- Frauen stellen 2023 sowohl in West- als auch in Ostdeutschland die Mehrheit an allen ausschließlich geringfügigen Beschäftigten. In Ostdeutschland fällt der Frauenanteil mit 53 Prozent jedoch niedriger aus als in Westdeutschland mit 60 Prozent (vgl. Tabellen 2 und 3).

- Das Segment der ausschließlich geringfügig Beschäftigten fällt in Ostdeutschland grundsätzlich kleiner aus als in Westdeutschland (vgl. Grafik 5), was vor allem auf Frauen zurückgeführt werden muss. In Ostdeutschland sind 2023 nur 9 Prozent aller abhängig beschäftigten Frauen ausschließlich in Form eines Minijobs mit Verdienstobergrenze und/oder kurzfristig beschäftigt, in Westdeutschland sind es hingegen 15 Prozent. Bei den Männern zeichnen sich dagegen kaum ein Unterschied ab (Ostdeutschland: 8 Prozent der Männer, Westdeutschland: 9 Prozent der Männer).

Die Ursachen für die Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland sind im durchschnittlich höheren Erwerbsumfang ostdeutscher Frauen und der höheren Betreuungsquote von Kleinkindern in den ostdeutschen Bundesländern zu sehen. (4) Diese Differenzen gehen teilweise auf ein anderes Leitbild von Mutterschaft in der DDR zurück, in dem Mutterschaft und gleichzeitige Vollzeitbeschäftigung gesellschaftlicher Standard waren, während das Leitbild für Mütter in der Bundesrepublik Deutschland eine Unterbrechung oder starke Reduzierung der Erwerbstätigkeit zu Gunsten der Kinderbetreuung vorsah. (5)

In der politischen Diskussion um eine ausschließlich geringfügige Beschäftigung wird in Deutschland besonders auf die damit verbundenen sozialen Risiken abgestellt: Ausschließlich im Minijob mit Verdienstobergrenze bzw. ausschließlich kurzfristig tätige Beschäftigte erhalten im Durchschnitt geringere Stundenlöhne, sind beim Zugang zu betrieblichen Weiterbildungen deutlich benachteiligt und laufen längerfristig Gefahr, keine existenzsichernde Rente zu erwirtschaften. (6) Mit der Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 und seiner sukzessiven Anhebung in den letzten Jahren ist auch der durchschnittliche Stundenlohn von geringfügig Beschäftigten angestiegen. Aufgrund der festgelegten Verdienstobergrenze (Stand 2023: 520 Euro/Monat) kann dabei jedoch nicht immer von positiven Einkommenseffekten gesprochen werden, denn in vielen Fällen kommt es dadurch zur Stundenreduzierung für die Betroffenen, um bei steigenden Stundenlöhnen auch weiterhin unter der gesetzten Verdienstobergrenze zu bleiben. Nur zum Teil werden geringfügig entlohnte oder kurzzeitig ausgeübte Tätigkeiten tatsächlich in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt. (7)

Mit Blick auf die Personen, welche ausschließlich geringfügig beschäftigt werden, lassen sich insbesondere vier sehr unterschiedliche Personengruppen hervorheben: Neben Arbeitslosen (11 Prozent) und Rentner*innen (22 Prozent) sowie Schüler*innen und Student*innen (20 Prozent) stellen Hausfrauen und Hausmänner im Jahr 2013 mit 35 Prozent den größten Anteil an den ausschließlich geringfügigen Beschäftigten. (8) Auch neuere Veröffentlichungen bestätigen diese Personengruppen als den „harten Kern“ der ausschließlich in einem Minijob mit Verdienstobergrenze bzw. ausschließlich kurzfristig Beschäftigten. (9) Mehr als die Hälfte der Hausfrauen und Hausmänner benötigt das in der geringfügigen Beschäftigung verdiente Entgelt, um den Lebensunterhalt von sich bzw. ihrem Mehrpersonenhaushalt abzusichern. Dennoch wollen die meisten Hausfrauen und Hausmänner die eigenen Arbeitszeiten nicht über die Verdienstobergrenze und/oder den bisherigen Zeitumfang hinaus ausweiten, meist aufgrund der von ihnen geleisteten Betreuung von Kindern oder zu pflegenden Angehörigen. (10)

Ein Überschreiten der „Minijob-Obergrenze“ lohnt sich für die Betroffenen finanziell oft nicht, insbesondere wenn sie in einer Partnerschaft/Ehe leben, in der das Ehegattensplitting in Anspruch genommen wird. So bleiben sie in der sog. „Geringfügigkeitsfalle“ gefangen. (11) Vor diesem Hintergrund plädieren Studien immer wieder für eine Reform des Ehegattensplittings und einer Begrenzung bzw. Abschaffung von ausschließlich geringfügiger Beschäftigung, um Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigungen für Zweitverdienende (und damit vor allem: Mütter) attraktiver zu machen. Denn hinter der Entscheidung von Frauen, (ausschließlich) im Minijob mit monatlicher Verdienstobergrenze bzw. ausschließlich kurzfristig tätig zu sein, stecken häufig strukturelle Zwänge, wie fehlende bzw. nicht-passgerechte Kinderbetreuungsangebote und fehlendes Familienbewusstsein in den Unternehmen. Die Entscheidung für eine ausschließlich geringfügige Beschäftigung birgt aber vor allem Risiken für Frauen, weil sie damit finanziell stark von dem/der Partner*in abhängig und im Fall einer Trennung unzureichend abgesichert sind. (12) Ausschließlich geringfügige Beschäftigungen stellen somit insbesondere für Frauen eine im Lebensverlauf riskante Beschäftigungsform dar, die neben anderem mit einem hohen Verarmungsrisiko einhergeht. (13) Daher besteht wissenschaftlich „… weitgehend Konsens, dass Minijobs wieder eingegrenzt werden sollten, da sie für die Beschäftigen nicht bedarfsdeckend und armutsvermeidend sind, keine soziale Sicherung und Beschäftigungsperspektiven bieten.“ (14)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau, Anika Lindhorn

Literatur

Barth, Denise et al. (2020): Mütter in Ost und West. Angleichung bei Erwerbstätigenquoten und Einstellungen, nicht bei Vollzeiterwerbstätigkeit. DIW Wochenbericht 38/2020., letzter Zugriff: 08.09.2025.

Bruckmeier, Kerstin/Wiemers, Jürgen (2023): Arbeitsangebots- und Verteilungswirkungen der Mini- und Midijob-Reformen 2022/2023 – eine Simulationsstudie. In: IAB-Forschungsbericht 11/2023, letzter Zugriff: 08.09.2025.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2025): Geringfügige Beschäftigung und Beschäftigung im Übergangsbereich, letzter Zugriff: 08.09.2025.

Collischon, Matthias/Cygan-Rehm, Kamila/Riphahn, Regina (2021): Minijobs in Kleinbetrieben: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird verdrängt, In: IAB-Forum 20. Oktober 2021, letzter Zugriff: 08.09.2025.

DGB (o.J.): Minijobs: Alles, was du wissen musst, letzter Zugriff: 08.09.2025.

Gürtzgen, Nicole/Popp, Martin/Commentz, Antonia (2025): Rund jeder zehnte Job ist von der stufenweisen Anpassung des Mindestlohns betroffen. In: IAB-Kurzbericht 15/2025, letzter Zugriff: 08.09.2025.

Hans-Böckler-Stiftung (2021): Coronakrise: Weniger Minijobs. Böckler Impuls, Ausgabe 12/2021, letzter Zugriff 08.09.2025.

Herzog-Stein, Alexander et al. (2020): Fünf Jahre Mindestlohn - Erfahrungen und Perspektiven. Gemeinsame Stellungnahme von IMK und WSI anlässlich der schriftlichen Anhörung der Mindestlohnkommission 2020, WSI Policy Brief Nr. 42, letzter Zugriff: 08.09.2025.

Hobler, Dietmar/Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2021): Minijobs als Nebentätigkeit 2004–2020. In: WSI GenderDatenPortal.

Kalina, Thorsten/Weinkopf, Claudia (2023): Niedriglohnbeschäftigung 2020 – Rückgang des Anteils von Niedriglöhnen in den letzten Jahren. IAQ-Report Nr. 2023-02. Duisburg/Essen: Universität Duisburg-Essen, Institut Arbeit und Qualifikation, letzter Zugriff: 08.09.2025.

Körner, Thomas/Meinken, Holger/Puch, Katharina (2013): Wer sind die ausschließlich geringfügig Beschäftigten? Eine Analyse nach sozialer Lebenslage. In: Wirtschaft und Statistik, 01/2013, S. 42–61, letzter Zugriff: 08.09.2025.

Oschmiansky, Frank/Berthold, Julia (2020): Minijobs und Midijobs, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, letzter Zugriff: 08.09.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Abhängig beschäftigte Frauen und Männer mit langfristiger Existenzsicherung 2010 – 2023. In: WSI GenderDatenPortal.

Statistisches Bundesamt (2025): Betreuungsquoten der Kinder unter 6 Jahren in Kindertagesbetreuung am 01.03.2024 nach Ländern, letzter Zugriff: 08.09.2025.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025a): Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt, August 2025, letzter Zugriff: 08.09.2025.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025b): Statistik der sozialversicherungspflichtigen und geringfügigen Beschäftigung, Version 8.2, Grundlagen: Qualitätsbericht, Nürnberg, letzter Zugriff: 08.09.2025.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (o. J.): Statistik erklärt. Warum weist die Beschäftigungsstatistik regelmäßig Daten zum Stichtag 30.6. statt "echter" Jahresdurchschnitte aus?, letzter Zugriff 08.09.2025.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015): Methodenbericht. Beschäftigungsstatistik Revision 2014, zweite überarbeitete Fassung, Nürnberg, letzter Zugriff 08.09.2025.

(1) Minijobs können auch als Nebentätigkeit neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ausgeübt werden. Im Jahr 2020 betraf dies fast drei Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland. Vgl. dazu: Hobler, Dietmar/Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2021): Minijobs als Nebentätigkeit 2004–2020.

(2) Ein sehr ähnliches Bild zeigen Auswertungen des WSI. Vgl. Hans-Böckler-Stiftung (2021): Coronakrise: Weniger Minijobs. Böckler Impuls, Ausgabe 12/2021, S. 7.

(3) Ausschließlich geringfügige Beschäftigung kann insoweit auch kritisch betrachtet werden, da sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verdrängt wird. Vgl. Collischon, Matthias/Cygan-Rehm, Kamila/Riphahn, Regina (2021): Minijobs in Kleinbetrieben: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird verdrängt.

(4) Neben den nachwirkenden Frauenbildern in Ost- und Westdeutschland muss auch beachtet werden, dass die Betreuungsquoten in Ostdeutschland nach wie vor höher sind als in Westdeutschland, wodurch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen in Westdeutschland schwieriger ist. So lag die Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren in westdeutschen Bundesländern 2024 bei 34 Prozent und in Ostdeutschland bei 55 Prozent. Vgl. Statistisches Bundesamt (2025): Betreuungsquoten der Kinder unter 6 Jahren in Kindertagesbetreuung am 01.03.2024 nach Ländern.

(5) Vgl. Barth, Denise et al. (2020): Mütter in Ost und West. Angleichung bei Erwerbstätigenquoten und Einstellungen, nicht bei Vollzeiterwerbstätigkeit.

(6) Vgl. DGB (o. J.): Minijobs: Alles, was du wissen musst. Vgl. auch Gürtzgen, Nicole/Popp, Martin/Commentz, Antonia (2025): Rund jeder zehnte Job ist von der stufenweisen Anpassung des Mindestlohns betroffen und Kalina, Thorsten/Weinkopf, Claudia (2023): Niedriglohnbeschäftigung 2020 – Rückgang des Anteils von Niedriglöhnen in den letzten Jahren.

(7) Vgl. Herzog-Stein, Alexander et al. (2020): Fünf Jahre Mindestlohn - Erfahrungen und Perspektiven: Gemeinsame Stellungnahme von IMK und WSI anlässlich der schriftlichen Anhörung der Mindestlohnkommission 2020, S. 5ff.

(8) Vgl. Körner, Thomas/Meinken, Holger/Puch, Katharina (2013): Wer sind die ausschließlich geringfügig Beschäftigten? Eine Analyse nach sozialer Lebenslage, S. 46.

(9) Vgl. Oschmiansky, Frank/Berthold, Julia (2020): Minijobs und Midijobs.

(10) Vgl. Körner, Thomas/Meinken, Holger/Puch, Katharina (2013): Wer sind die ausschließlich geringfügig Beschäftigten? Eine Analyse nach sozialer Lebenslage, S. 53f., 56ff.

(11) Oschmiansky, Frank/Berthold, Julia (2020): Minijobs und Midijobs.

(12) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025): Abhängig beschäftigte Frauen und Männer mit langfristiger Existenzsicherung 2010–2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(13) Vgl. DGB (o. J.): Minijobs: Alles, was du wissen musst.

(14) Oschmiansky, Frank/ Berthold, Julia (2020): Minijobs und Midijobs.