WSI GenderDatenPortal: Zeit: Abhängig beschäftigte Männer nach Arbeitszeitgruppen 1999–2024

Grafiken, Analyse, Tabellen (pdf)

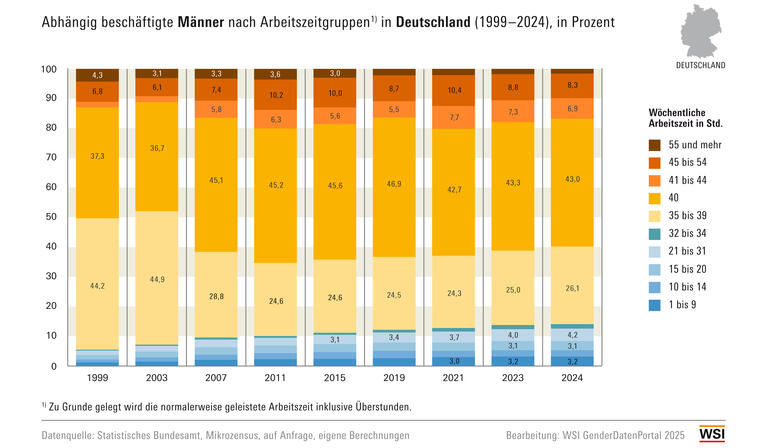

Im Jahr 2024 arbeiten in Deutschland sieben von zehn abhängig beschäftigten Männern zwischen 35 und 40 Wochenstunden (69 Prozent), was dem Umfang einer normalen Vollzeitarbeit entspricht (Grafik 1). Rund jeder siebte Mann ist in Teilzeit tätig: entweder mit einer Wochenarbeitszeit zwischen 1 und 31 Stunden (13 Prozent) oder in vollzeitnaher Teilzeit mit 32 bis 34 Wochenstunden (2 Prozent) (Tab. 1). Fast genauso viele Männer – jeder sechste – ist am anderen Ende des Arbeitszeitspektrums in langer bzw. überlanger Vollzeit mit mehr als 40 Wochenstunden tätig (17 Prozent).

Im Gegensatz hierzu dominiert bei abhängig beschäftigten Frauen die Teilzeitarbeit mit einer Wochenarbeitszeit zwischen 1 und 31 Stunden (46 Prozent) bzw. im Bereich von vollzeitnaher Teilzeit mit 32 bis 34 Wochenstunden (4 Prozent). (1)

Die normalerweise geleisteten Wochenarbeitszeiten von abhängig beschäftigten Männern in Deutschland kennzeichnen sich innerhalb des Beobachtungszeitraums 1999 bis 2024 durch zwei unterschiedliche Tendenzen: Einerseits arbeiten Männer seit ca. 15 Jahren verstärkt in (über)langer Vollzeit, andererseits sind aber auch immer mehr Männer teilzeitbeschäftigt. Innerhalb des Beobachtungszeitraums lassen sich deutliche Verschiebungen zwischen den einzelnen Arbeitszeitgruppen erkennen:

- Der Anteil der Männer mit einer 40-Stunden-Woche fällt inzwischen deutlich größer aus: 1999 betraf dies ein gutes Drittel der Männer (37 Prozent), im Jahr 2024 sind es 43 Prozent. Allerdings hängt die langsame Ausweitung der 40-Stunden-Woche weniger mit den tariflich vereinbarten Wochenarbeitszeiten zusammen: nur noch in zwei Tarifgebieten – Bauhauptgewerbe und Landwirtschaft – ist tariflich eine 40-Stunde-Woche vereinbart, in allen anderen Tarifgebieten ist die tarifliche Wochenarbeitszeit für Beschäftigte kürzer (Stand: 2024). Es sind also häufig kürzere tarifliche Wochenarbeitszeiten in Kombination mit Überstunden, die zu einer tatsächlich gearbeiteten Wochenarbeitszeit von 40 Stunden führen. (2)

- An Bedeutung gewonnen haben zudem lange und überlange Arbeitszeiten von 41 oder mehr Wochenstunden (Tab. 1): Im Jahr 1999 arbeitete rund jeder achte Mann tatsächlich 41 Stunden oder mehr pro Woche (13 Prozent), im Jahr 2024 ist es bereits fast jeder Sechste (17 Prozent). Auch die lange bzw. überlange Vollzeit ergibt sich vorrangig durch zusätzliche Überstunden, die über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus geleistet werden.

- Andererseits hat auch die vollzeitnahe Teilzeit mit 32 bis 34 Wochenstunden zugenommen: Zwischen 1999 und 2024 hat sich der Anteil der Männer in vollzeitnaher Teilzeit verfünffacht (von 0,3 auf aktuell 1,5 Prozent).

- Auch Teilzeitarbeit mit 1 bis 31 Wochenstunden ist unter abhängig beschäftigten Männern deutlich häufiger geworden: Befand sich 1999 nur jeder 20. Mann in dieser Variante von Teilzeitarbeit (5 Prozent) trifft dies im Jahr 2024 auf knapp jeden achten Mann zu (13 Prozent).

- Demgegenüber gehört Vollzeitarbeit mit 35 bis 39 Wochenstunden zu den schrumpfenden Arbeitszeitgruppen: Im Jahr 1999 war fast jeder zweite Mann in dieser – damals größten – Arbeitszeitgruppe anzutreffen (44 Prozent), im Jahr 2024 jedoch nur noch jeder vierte Mann (26 Prozent). (3) Diese Arbeitszeitgruppe erweist sich damit als „große Verliererin“ bei den Männern (ebenso wie bei den Frauen). (4)

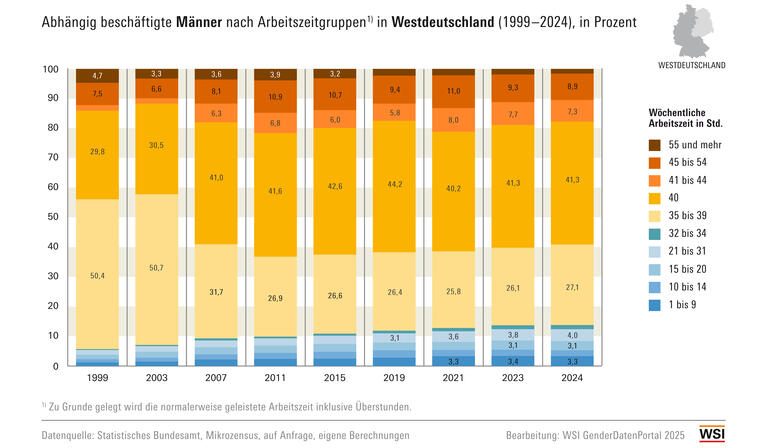

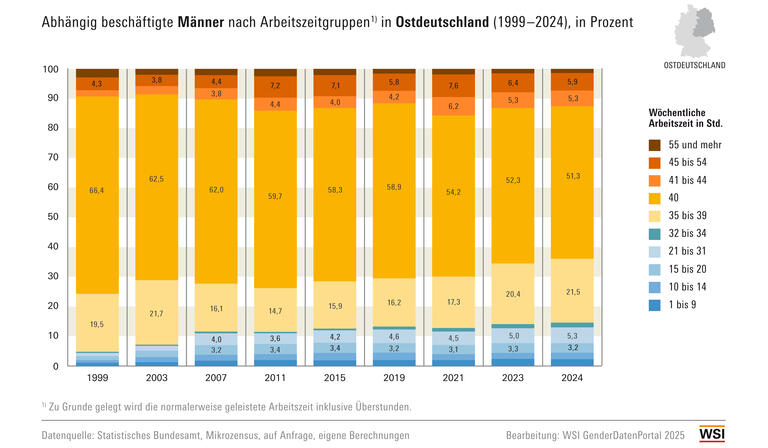

Im regionalen Vergleich lassen sich für die Männer in West- und Ostdeutschland – bei allen Unterschieden – auch Tendenzen einer Angleichung bei den normalerweise geleisteten Arbeitszeiten erkennen:

- Im Jahr 1999 war die normale Vollzeit mit 35 bis 39 Wochenstunden in Westdeutschland weit verbreitet (50 Prozent), in Ostdeutschland jedoch deutlich seltener (20 Prozent). Der Abstand zwischen West- und Ostdeutschland betrug beachtliche 30 Prozentpunkte. Bis zum Jahr 2024 hat sich dieser Abstand auf 5 Prozentpunkte verringert (Westdeutschland: 27 Prozent, Ostdeutschland: 22 Prozent).

- In Westdeutschland hat sich der Anteil der 40-Stunden-Woche innerhalb des Beobachtungszeitraums fast verdoppelt (von 22 Prozent auf 41 Prozent), in Ostdeutschland hat er hingegen stark abgenommen (von 73 Prozent auf 51 Prozent). Der Abstand zwischen West- und Ostdeutschland beträgt daher aktuell nur noch 10 Prozentpunkte.

Der erkennbare Anstieg von langen und überlangen Arbeitszeiten bei abhängig beschäftigten Männern könnte hier sogar noch unterschätzt werden: Aktuelle Studien auf Basis von den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten von Beschäftigten gelangen zu dem Ergebnis, dass sogar rund ein Drittel aller vollzeitbeschäftigten Männer in Deutschland aktuell mehr als 40 Wochenstunden arbeiten. (5)

Lange Arbeitszeiten: Überlange Arbeitszeiten treten überdurchschnittlich häufig bei Beschäftigten in Führungspositionen auf – und damit bei Männern häufiger als Frauen. (6) Die Zunahme an digitalisierter Arbeit sowie das Arbeiten im Home-Office begünstigen Entgrenzung und eine Ausweitung der tatsächlichen Arbeitszeiten, so dass sie insbesondere bei Männern – da diese weniger Sorgearbeit übernehmen – zu zusätzlichen beruflichen Arbeitsstunden führen. (7) Beschäftigte mit überlangen Arbeitszeiten berichten häufiger von gesundheitlichen Beschwerden und sind mit ihrer Vereinbarkeitssituation weniger zufrieden als Vollzeitbeschäftigte mit einer 35- bis 39-Stunden-Wohe. Dies gilt genauso auch für Beschäftigte mit mindestens 5 Überstunden/Woche. (8)

Insgesamt haben abhängig beschäftigte Männer einen umfangreicheren Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung als Frauen, da sie häufiger als Frauen in (überlanger) Vollzeit tätig sind und damit insgesamt längere Wochenarbeitszeiten aufweisen: Männer möchten insgesamt um -4,4 Stunden/Woche kürzer arbeiten, Frauen insgesamt um -3,8 Stunden/Woche. Mit der Dauer ihrer tatsächlichen Arbeitszeiten steigt bei Männern (aber auch bei Frauen) der Wunsch nach einer Verkürzung ihrer Wochenarbeitszeit stark an: Männer mit mehr als 48 Wochenstunden möchten durchschnittlich um -11,5 Stunden verkürzen, Männer mit 35-48 Wochenstunden dagegen nur um -3,9 Stunden. Männer in Teilzeit möchten hingegen durchschnittlich +1,9 Stunden pro Woche länger arbeiten als bisher. (9) (10)

Die von der Bundesregierung 2025 intensiv diskutierte Abschaffung der im Arbeitszeitgesetz geregelten täglichen Höchstarbeitszeit zielt darauf ab, sehr lange Arbeitstage von mehr als 10 bzw. 12 Stunden pro Tag zu ermöglichen. Dabei zeigen aktuelle Befragungen eigentlich, dass abhängig Beschäftigte gar keinen Wunsch nach langen Arbeitstagen haben: 72 Prozent der abhängig Beschäftigten möchten nicht länger als 8 Stunden pro Tag arbeiten, 98 Prozent möchten nicht länger als 10 Stunden am Tag arbeiten. (11) Drei Viertel der Beschäftigten erwarten sich von längeren Arbeitstagen verstärkte Probleme für Erholung, Gesundheit, Alltags-Organisation und Vereinbarkeit, Männer (71 Prozent) allerdings etwas seltener als Frauen (80 Prozent). (12) Hintergrund dafür: Frauen haben aufgrund ihrer zeitlich umfangreicheren Verantwortung für unbezahlte Arbeit seltener als Männer die zeitliche Kapazität, die (tägliche) Erwerbsarbeitszeit zu verlängern. (13) Sollten abhängig beschäftigte Männer zukünftig an einzelnen oder allen Tagen länger arbeiteten, käme es zu zusätzlichen Vereinbarkeitsproblemen für Frauen, was es ihnen (noch) schwerer machen würde, ihre eigene Arbeitszeitdauer zukünftig zu erhöhen. (14) Längere tägliche Arbeitszeiten würden somit dazu beitragen, den Gender Care Gap sowie den Gender Working Time Gap eher noch weiter zu vergrößern. Anstelle der Abschaffung der täglichen Arbeitszeitgrenze sind aus gleichstellungspolitischer Sicht daher Maßnahmen wichtiger, die der Work-Life-Balance und Partnerschaftlichkeit zugutekommen. (15)

Die Zunahme von Teilzeitarbeit mit geringem Stundenvolumen (unter 15 Wochenstunden) dürfte verstärkt auf Männer zurückzuführen sein, die parallel zu ihrer Ausbildungsphase oder um den Renteneintritt herum einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen. (16) Unter Gleichstellungsgesichtspunkten ist vor allem das wachsende Interesse von Männern an vollzeitnaher Teilzeit (32 bis 34 Stunden/Woche) besonders interessant. Es kann Ausdruck von Selbstsorge um die eigene Gesundheit (v.a. bei älteren Männern oder Schichtbeschäftigten) oder von aktiver Vaterschaft und dem gemeinsamen/längeren Bezug von Elterngeldmonaten (inkl. Partnerschaftsbonus) sein. (17)

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau, Anika Lindhorn

Literatur

Backhaus, Nils/Wöhrmann, Anne Marit/Tisch, Anita (2020): BAuA-Arbeitszeitbefragung Vergleich 2015-2017-2019. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, letzter Zugriff: 14.01.2026.

BAuA (2023): Arbeitszeitreport Deutschland: Ergebnisse der BAuA- Arbeitszeitbefragung 2021, 2. korrigierte Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, letzter Zugriff: 14.01.2026.

DGB/Hans-Böckler Stiftung (2022): Atlas digitaler Arbeit. Daten und Fakten über die Beschäftigung der Zukunft, letzter Zugriff: 14.01.2026.

DGB-Index Gute Arbeit (2025a): Grenzen des Arbeitstages? Was wollen die Beschäftigten? Gute Arbeit kompakt 04/2025. Berlin: Institut DGB-Index Gute Arbeit, letzter Zugriff: 14.01.2026.

DGB-Index Gute Arbeit (2025b): Report 2025. Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Wie die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten bewerten. Berlin: Institut DGB-Index Gute Arbeit, letzter Zugriff 14.01.2026.

Kötter, Julius/Backhaus, Nils (2025): Arbeitszeitwünsche in Deutschland: Verbreitung, gesundheitliche Implikationen und Veränderungsdynamiken. baua: Bericht kompakt Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, letzter Zugriff 14.01.2026.

Lott, Yvonne/Peters, Eileen (2025): Deregulierung von Arbeitszeiten. Drei Viertel fürchten negative Folgen. In: Böckler Impuls 15/2025, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Lott, Yvonne/Pfahl, Svenja/Deuflhard, Carolin/Scholz, Ricarda/Völkle, Hanna (2025): Wir erwarten mehr: Zeit für eine entschlossene Gleichstellungspolitik! FES Impuls. Bonn: Friedrich Ebert Stiftung e.V., letzter Zugriff: 14.01.2026.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Gewünschte Wochenarbeitszeiten abhängig Beschäftigter (2015-2023). In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Teilzeit und Vollzeit nach Alter 2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Betriebliche Führungspositionen nach Führungsebene 2004-2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Elterngeldbezug in Deutschland 2008–2021. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026a): Abhängig beschäftigte Frauen nach Arbeitszeitgruppen 1999–2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026b): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1999-2024. In: WSI GenderDatenPortal.

Schulten, Thorsten und das WSI Tarifarchiv (2025): Tarifpolitischer Jahresbericht 2024. Anhaltend hohe Tarifabschlüsse trotz rückläufiger Inflationsraten. Berichte zur Tarifpolitik 2024, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Statistisches Bundesamt (2025): Mikrozensus. Qualitätsbericht 2024, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Statistisches Bundesamt (2022): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung. Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2022 (Endgültige Ergebnisse), Fachserie 1 Reihe 4.1., letzter Zugriff: 14.01.2026.

Statistisches Bundesamt (2021): Mikrozensus. Qualitätsbericht 2020, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Statistisches Bundesamt (2020): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung. Ergebnisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt 2019, Fachserie 1 Reihe 4.1, letzter Zugriff: 14.01.2026.

Statistisches Bundesamt (2012): Methodeninformation. Mikrozensus und Arbeitskräfteerhebung: Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit ab dem Jahr 2011, letzter Zugriff: 14.01.2026.

(1) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026a): Abhängig beschäftigte Frauen nach Arbeitszeitgruppen 1999–2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(2) Vgl. Schulten, Thorsten und das WSI Tarifarchiv (2025): Tarifpolitischer Jahresbericht 2024. Anhaltend hohe Tarifabschlüsse trotz rückläufiger Inflationsraten, S. 17.

(3) Insgesamt 30 Prozent der Tarifbeschäftigten in Deutschland haben eine tarifvertragliche Arbeitszeit zwischen 36 und 38 Stunden pro Woche – und könnten demnach dann eine tatsächliche Wochenarbeitszeit von 36 bis 39 Stunden aufweisen (sofern sie keine bzw. nur sehr begrenzt Überstunden leisten). Vgl. Schulten, Thorsten und das WSI Tarifarchiv (2025): Tarifpolitischer Jahresbericht 2024. Anhaltend hohe Tarifabschlüsse trotz rückläufiger Inflationsraten, S. 17.

(4) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2026a): Abhängig beschäftigte Frauen nach Arbeitszeitgruppen 1999–2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(5) Vgl. DGB-Index Gute Arbeit (2025b): Report 2025. Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Wie die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten bewerten. Berlin: Institut DGB-Index Gute Arbeit, S. 8.

(6) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Betriebliche Führungspositionen nach Führungsebene 2004-2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(7) Vgl. DGB/Hans-Böckler Stiftung (2022): Atlas der digitalen Arbeit, S. 16f.

(8) Vgl. BAuA (2023): Arbeitszeitreport Deutschland: Ergebnisse der BAuA- Arbeitszeitbefragung 2021, 2. korrigierte Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, S. 32ff. sowie S. 39ff.

(9) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025a): Gewünschte Wochenarbeitszeiten abhängig Beschäftigter (2015-2023). In: WSI GenderDatenPortal.

(10) Zudem ist der Anteil der Männer, die sich – unabhängig von Arbeitsumfang – eine Arbeitszeitreduzierung wünschen, zwischen 2015 und 2019 deutlich gestiegen. Vgl. Backhaus, Nils/Wöhrmann, Anne Marit/Tisch, Anita (2020): BAuA-Arbeitszeitbefragung Vergleich 2015-2017-2019, Tab. 8 auf S. 86.

(11) Vgl. DGB-Index Gute Arbeit (2025b): Report 2025. Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Wie die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten bewerten. Berlin: Institut DGB-Index Gute Arbeit, S. 10.

(12) Vgl. Lott, Yvonne/Peters, Eileen (2025): Deregulierung von Arbeitszeiten. Drei Viertel fürchten negative Folgen. In: Böckler Impuls 15/2025, S. 4.

(13) Vgl. Lott, Yvonne/Pfahl, Svenja/Deuflhard, Carolin/Scholz, Ricarda/Völkle, Hanna (2025): Wir erwarten mehr: Zeit für eine entschlossene Gleichstellungspolitik! FES Impuls. Bonn: Friedrich Ebert Stiftung e.V., S. 2f.

(14) Vgl. Lott, Yvonne/Peters, Eileen (2025): Deregulierung von Arbeitszeiten. Drei Viertel fürchten negative Folgen. In: Böckler Impuls 15/2025, S. 4.

(15) Vgl. Lott, Yvonne/Pfahl, Svenja/Deuflhard, Carolin/Scholz, Ricarda/Völkle, Hanna (2025): Wir erwarten mehr: Zeit für eine entschlossene Gleichstellungspolitik! FES Impuls. Bonn: Friedrich Ebert Stiftung e.V.

(16) In diese Richtung deutet der höhere Anteil an geringfügiger Beschäftigung unter jüngeren und älteren Männern hin. Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2025b): Teilzeit und Vollzeit nach Alter 2024. In: WSI GenderDatenPortal.

(17) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Elterngeldbezug in Deutschland 2008–2021. In: WSI GenderDatenPortal.