WSI GenderDatenPortal: Zeit: Gewünschte Wochenarbeitszeiten abhängig Beschäftigter (2015-2023)

Grafiken, Analyse, Tabellen (pdf)

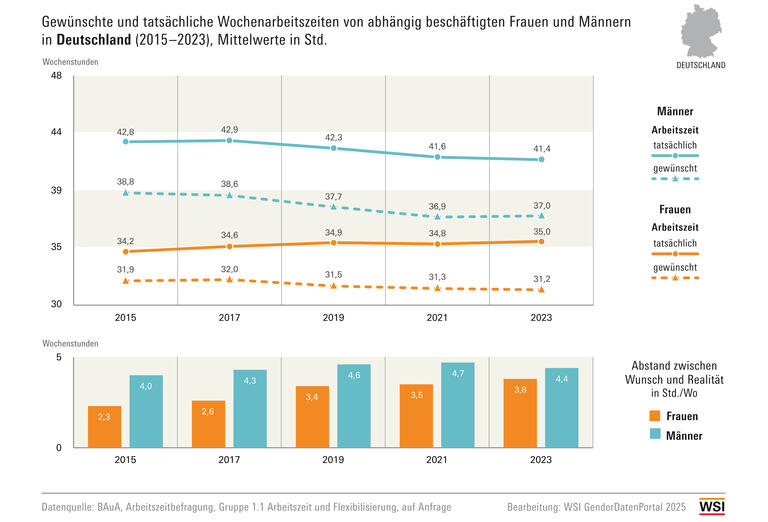

Abhängig beschäftigte Frauen in Deutschland arbeiten im Jahr 2023 durchschnittlich 35,0 Wochenstunden, geben aber – gefragt nach ihrer Wunscharbeitszeitdauer – im Durchschnitt eine gewünschte Arbeitszeitdauer von 31,4 Stunden an (Grafik 1). Die Frauen in Deutschland möchten 2023 also durchschnittlich 3,8 Stunden pro Woche weniger arbeiten als sie es tatsächlich bisher tun. Auch die abhängig beschäftigten Männer möchten kürzer arbeiten: statt der durchschnittlich 41,4 Stunden pro Woche möchten sie eigentlich nur 37,0 Stunden arbeiten – also sogar 4,4 Stunden pro Woche weniger als bisher.

Innerhalb des Beobachtungszeitraums 2015 bis 2023 hat sich der Abstand zwischen tatsächlichen und gewünschten Arbeitszeiten für Frauen im Laufe der Jahre deutlich vergrößert, während er für Männer nur leicht gestiegen ist:

- Frauen: Die von ihnen im Durchschnitt tatsächlich geleisteten Wochenarbeitszeiten haben leicht zugenommen, während gleichzeitig die von ihnen durchschnittlich gewünschte Arbeitszeitdauer leicht abgenommen hat. Der Abstand zwischen gewünschter und tatsächlicher durchschnittlicher Arbeitszeit ist im Jahr 2023 (3,8 Stunden) mehr als eineinhalbmal so groß wie noch 2015 (2,3 Stunden).

- Männer: Die von ihnen durchschnittlich geleistete Wochenarbeitszeit ist zurückgegangen, während gleichzeitig auch die im Durchschnitt gewünschte Arbeitszeitdauer gesunken ist. Der Abstand zwischen gewünschter und tatsächlicher durchschnittlicher Arbeitszeit ist damit 2023 (4,4 Stunden) nur leicht größer als 2015 (4,0 Stunden).

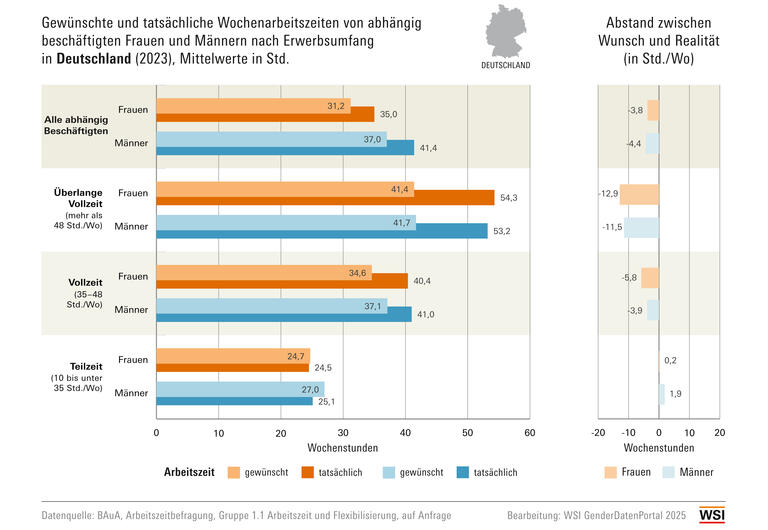

Die Lücke zwischen der tatsächlichen und der gewünschten Arbeitszeitdauer fällt – für Frauen wie Männer – unterschiedlich groß aus, in Abhängigkeit davon, mit welchem Umfang sie bisher erwerbstätig sind (Grafik 2):

- Für Frauen und Männer in überlanger Vollzeit, d.h. mit mehr als 48 Stunden/Woche, gilt gleichermaßen, dass sie ihre sehr langen tatsächlichen Wochenarbeitszeiten (54,3 bzw. 53,2 Stunden im Durchschnitt) deutlich verkürzen möchten: Frauen wünschen im Durchschnitt eine um 12,9 Stunden pro Woche kürzere Arbeitszeitdauer, Männer eine um 11,5 Stunden kürzere. (1)

- Vollzeitbeschäftigte Frauen und Männer arbeiten im Durchschnitt vergleichbar lang (Frauen: 40,4 Stunden, Männer: 41,0 Stunden). Die vollzeitbeschäftigten Frauen wünschen sich jedoch im Durchschnitt eine Verkürzung ihrer Arbeitszeitdauer auf 34,6 Stunden, die Männer auf 37,1 Stunden. Der Abstand zwischen tatsächlicher und gewünschter Wochenarbeitszeit ist damit für Frauen im Durchschnitt besonders groß (-5,8 Stunden), allerdings auch für Männer noch erheblich (-3,9 Stunden).

- In Abgrenzung dazu wünschen sich Frauen und Männer in Teilzeit, d.h. mit weniger als 35 Wochenstunden, jedoch sogar eine leichte Verlängerung ihrer Arbeitszeiten: Teilzeitbeschäftigte Frauen (mit durchschnittlich 24,5 Stunden) würden im Durchschnitt gerne 24,7 Stunden arbeiten, teilzeitbeschäftigte Männer würden lieber durchschnittlich 27,0 Stunden arbeiten, anstatt wie bisher im Durchschnitt 25,1 Stunden pro Woche. Die Lücke zwischen Wunsch und Realität fällt bei Teilzeitbeschäftigten besonders klein aus, mit +0,2 Stunden durchschnittlich bei Frauen bzw. +1,9 Stunden bei Männern. (2)

Für Beschäftigte in überlanger Vollzeit sowie in Vollzeit bestehen deutliche Wünsche nach Arbeitszeitverkürzung. Es gilt: Je länger die durchschnittliche tatsächliche Arbeitszeitdauer, umso ausgeprägter die Verkürzungswünsche – und dies bei Frauen jeweils noch etwas ausgeprägter als bei Männern.

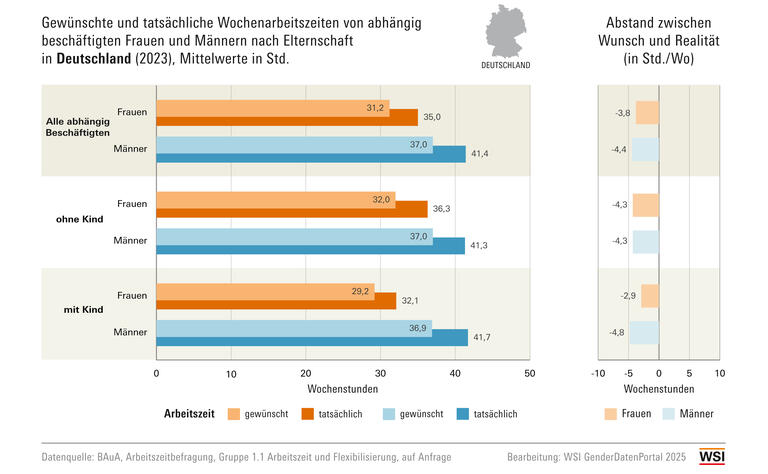

Wie stark die tatsächlichen Arbeitszeiten im Durchschnitt von den gewünschten Arbeitszeiten abweichen, hängt darüber hinaus – zumindest bei Frauen – auch von der familiären Situation ab (Grafik 3): So weisen Frauen ohne minderjährige Kinder (im Haushalt) im Durchschnitt rund 4 Stunden längere tatsächliche Wochenarbeitszeiten auf als Frauen mit minderjährigen Kindern. Gleichzeitig möchten Frauen ohne Kinder zwar ebenfalls kürzer arbeiten, streben aber eine Wunscharbeitszeit an, die um knapp 3 Stunden/Woche höher ausfällt als die von Frauen mit Kindern. Damit fällt die Lücke zwischen tatsächlicher und gewünschter Arbeitszeitdauer bei Frauen mit Kindern (-2,9 Stunden) erkennbar kleiner aus als bei Frauen ohne Kinder (-4,3 Stunden). Im Gegensatz dazu macht die familiäre Situation bei Männern kaum einen Unterschied: Sie arbeiten im Durchschnitt ähnlich lang (mit Kind: 41,7 bzw. ohne Kind: 41,3 Stunden) und wünschen sich im Durchschnitt auch vergleichbar lange Arbeitszeiten. Die Lücke zwischen Wunsch und Realität fällt daher bei ihnen mit -4,8 Stunden und -4,3 Stunden recht ähnlich aus.

Es sind verstärkt die Frauen, die auf Grund der familiären Situation und der damit verbundenen Sorgearbeit im Durchschnitt kürzere tatsächliche Wochenarbeitszeiten aufweisen als auch kürzere Wochenarbeitszeiten wünschen. (3) (4)

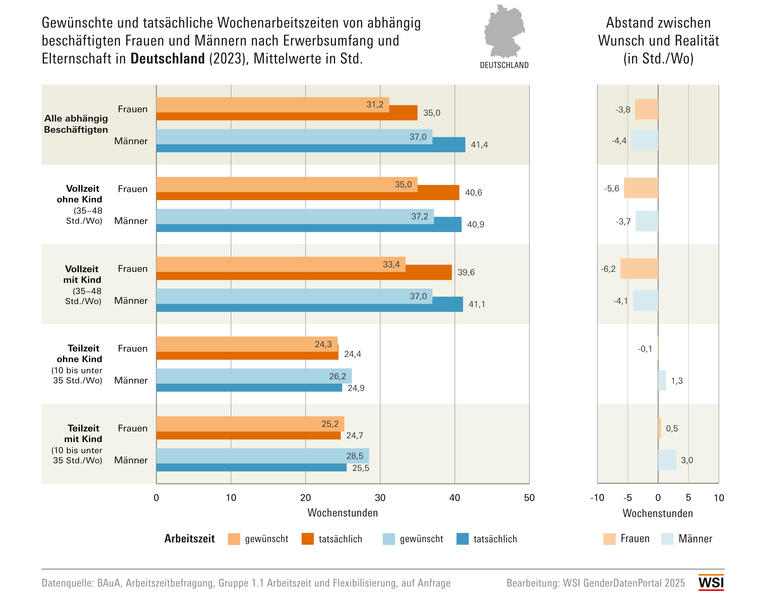

Der detaillierte Blick auf den Erwerbsumfang (Vollzeit/Teilzeit) und das gleichzeitige Vorhandensein von Kindern bestätigt das Zusammenwirken beider Effekte (Grafik 4):

- Frauen in Vollzeit wünschen sich im Durchschnitt eine deutliche Verringerung ihrer tatsächlichen Arbeitszeiten – viel deutlicher als Frauen in Teilzeit, aber auch als Männer in Teilzeit oder Vollzeit. Wenn die vollzeitbeschäftigten Frauen zudem mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt zusammenleben fällt der Verkürzungswunsch besonders hoch aus (-6,2 Stunden/Woche), aber auch für diejenigen ohne Kinder im Haushalt ist er noch beachtlich hoch (-5,6 Stunden/Woche).

- Männer in Vollzeit weisen im Durchschnitt fast identische tatsächliche und gewünschte Arbeitszeiten auf, unabhängig davon, ob sie Kinder unter 18 Jahren haben oder nicht. Ihr Verkürzungswünsch (mit Kindern: -4,1 Stunden/Woche; ohne Kinder: -3,7 Stunden/Woche) ist aber deutlich geringer als der von vollzeitbeschäftigten Frauen.

- Frauen in Teilzeit weisen von allen Beschäftigtengruppen den geringsten durchschnittlichen Veränderungswunsch auf. Sofern sie Kinder unter 18 Jahren haben, möchten sie ihre Arbeitszeitdauer im Durchschnitt etwas ausdehnen (um +0,5 Stunden/Woche), diejenigen ohne Kinder würden die Arbeitszeit im Durchschnitt gerne noch minimal verkürzen (um -0,1 Stunden/Woche).

- Männer in Teilzeit haben dagegen im Durchschnitt einen deutlicheren Wunsch nach Arbeitszeitverlängerung. Sofern sie Kinder unter 18 Jahren haben, ist der durchschnittliche Verlängerungswunsch deutlich ausgeprägt (+3,0 Stunden/Woche), für diejenigen ohne Kinder etwas schwächer (+1,3 Stunden/Woche).

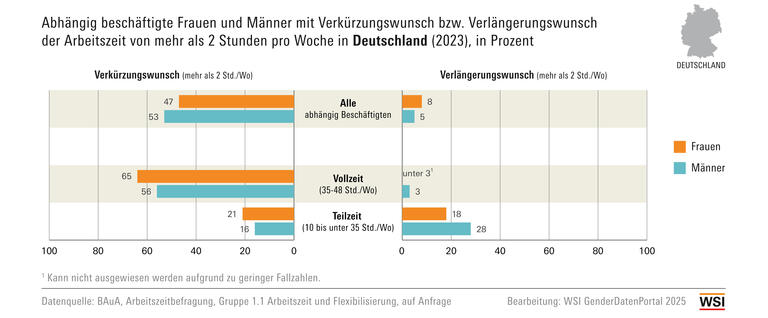

Betrachtet man abschließend die individuellen Veränderungswünsche der abhängig Beschäftigten, wird der bei Vollzeitbeschäftigten stark ausgeprägte Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung erneut sehr deutlich (Grafik 5):

- Zwei Drittel der abhängig Beschäftigten Frauen in Vollzeit möchte die eigene Wochenarbeitszeit erheblich verkürzen (d.h. sie möchten die tatsächliche Arbeitszeit um mehr als 2 Stunden/Woche absenken), gegenüber gut der Hälfte der abhängig Beschäftigten Männer in Vollzeit. Eine Verlängerung der eigenen Arbeitszeit wird hingegen von fast keiner vollzeitbeschäftigten Frau bzw. keinem Mann gewünscht.

- Anders dagegen bei Teilzeitbeschäftigten: Mit einem Anteil von 21 Prozent wünschen sich zwar auch teilzeitbeschäftigte Frauen eher eine erhebliche Verkürzung der tatsächlichen Wochenarbeitszeit als eine erhebliche Verlängerung, teilzeitbeschäftigte Männer hingegen wünschen sich zu einem guten Viertel (28 Prozent) eher eine erhebliche Verlängerung (d.h. sie möchten die tatsächliche Arbeitszeit um mehr als 2 Stunden/Woche anheben) als eine erhebliche Verkürzung um mehr als 2 Stunden (16 Prozent).

Ergebnis: Abhängig Beschäftigte in Vollzeit oder überlanger Vollzeit wünschen sich im Durchschnitt eine Wochenarbeitszeit, die deutlich unterhalb der tatsächlichen Wochenarbeitszeit liegt. Für Teilzeitbeschäftigte fällt die Lücke zwischen tatsächlicher und gewünschter Arbeitszeit im Durchschnitt hingegen viel kleiner aus. Und wenn, dann wünschen sie sich im Durchschnitt sogar eine Wochenarbeitszeit, die etwas länger ist als ihre bisherige Arbeitszeit.

Bei Männern bleibt die tatsächliche als auch die gewünschte durchschnittliche Arbeitszeit relativ unbeeinflusst davon, ob sie mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt zusammenleben oder nicht. Im Unterschied dazu erweisen sich die durchschnittlich gewünschten Arbeitszeiten von Frauen – die in der Regel kürzer sind als die von Männern – als durchaus abhängig von der familiären Lebenssituation. Denn die Arbeitszeitwünsche von Frauen sind stark durch die ungleich zwischen Frauen und Männern verteilte Sorge- und Hausarbeit beeinflusst. (5) Vollzeitbeschäftigte Frauen mit Kindern haben im Durchschnitt kürzere tatsächliche Arbeitszeiten – und wünschen sich noch kürzere Arbeitszeiten – als Frauen ohne Kinder im Haushalt. Für die große Gruppe der teilzeitbeschäftigten Frauen mit Kindern in Deutschland zeigt sich nur eine kleine Lücke zwischen Wunsch und Realität: ihre durchschnittliche Wunscharbeitszeit liegt nur um +0,5 Stunden höher als ihre durchschnittliche tatsächliche Arbeitszeit. (6) Für die teilzeitbeschäftigten Frauen ohne Kinder ergibt sich hingegen so gut wie keine Lücke zwischen Wunsch und Realität.

Weitere Informationen (Definitionen wichtiger Begriffe und methodische Anmerkungen zur Datengrundlage) sind in den Pdf-Dateien enthalten, die zum Download bereitstehen.

Bearbeitung: Svenja Pfahl, Eugen Unrau

Literatur

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2016): Arbeitszeitreport Deutschland 2016. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin., letzter Zugriff: 22.07.2025.

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2023): Arbeitszeitreport Deutschland: Ergebnisse der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2021, 2. korrigierte Auflage 2023. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin., letzter Zugriff 22.07.20225.

Häring, Armando et al (2024): Methodenbericht zur BAuA-Arbeitszeitbefragung 2023. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin., letzter Zugriff 22.07.2025.

Pfahl, Svenja/ Unrau, Eugen (2024a): Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2022. In: WSI GenderDatenPortal, letzter Zugriff 22.07.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Teilzeitquoten nach Elternschaft und Alter des jüngsten Kindes 2022. In: WSI GenderDatenPortal, letzter Zugriff 22.07.2025.

Pfahl, Svenja/ Unrau, Eugen (2024c): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal, letzter Zugriff 22.07.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025a): Abhängig beschäftigte Frauen nach Arbeitszeitgruppen 1991–2023. In: WSI GenderDatenPortal, letzter Zugriff 22.07.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025b): Abhängig beschäftigte Männer nach Arbeitszeitgruppen 1991–2023. In: WSI GenderDatenPortal, letzter Zugriff 22.07.2025.

Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025c): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1991–2023. In: WSI GenderDatenPortal, letzter Zugriff 22.07.2025.

Rengers, Martina/Bringmann, Julia/Holst, Elke (2017): Arbeitszeiten und Arbeitszeitwünsche: Unterschiede zwischen Mikrozensus und SOEP. In: Wirtschaft und Statistik, Heft 4, S. 11-43, letzter Zugriff: 22.07.2025.

(1) Allerdings arbeitet nur ein sehr kleiner Teil der abhängig beschäftigten Frauen (4 Prozent) tatsächlich 45 oder mehr Stunden pro Woche, vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025a): Abhängig beschäftigte Frauen nach Arbeitszeitgruppen 1991–2023. In: WSI GenderDatenPortal. Unter den abhängig beschäftigten Männern sind hingegen immerhin 12 Prozent von tatsächlichen Wochenarbeitszeiten von 45 und mehr Stunden betroffen, vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025b): Abhängig beschäftigte Männer nach Arbeitszeitgruppen 1991–2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(2) Mit einem Anteil von 46 Prozent sind fast die Hälfte aller abhängig beschäftigten Frauen in Teilzeit tätig (sowie 13 Prozent der Männer). Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen/Lindhorn, Anika (2025c): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1991–2023. In: WSI GenderDatenPortal.

(3) Erwerbstätige Frauen mit Kindern weisen nicht nur eine längere Gesamtarbeitszeit auf als erwerbstätige Frauen ohne Kinder, sondern übernehmen auch fast doppelt so viel unbezahlte Haus- und Sorgearbeit (rund 37 Stunden/Woche) wie erwerbstätige Frauen ohne Kinder (rund 21 Stunden/Woche). Dementsprechend kürzer fällt ihr Zeitanteil für bezahlte Erwerbsarbeit aus, insbesondere dann, wenn die Kinder jünger als 6 Jahre alt sind. Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(4) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024a): Gründe für Teilzeittätigkeit nach Elternschaft 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(5) Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024c): Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit 2022. In: WSI GenderDatenPortal.

(6) Zwei Drittel der aktiv erwerbstätigen Frauen mit Kindern unter 18 Jahren arbeiten in Teilzeit. Vgl. Pfahl, Svenja/Unrau, Eugen (2024b): Teilzeitquoten nach Elternschaft und Alter des jüngsten Kindes 2022. In: WSI GenderDatenPortal.