Quelle: WSI Tarifarchiv

Reinhard Bispinck, 03.10.2020: Die Lohnmauer zwischen Ost und West steht zum Teil noch heute

Ein Rückblick auf 30 Jahre Tarifpolitik in Ostdeutschland: Die Gewerkschaften konnten große Fortschritte erzielen - Löhne und Gehälter stiegen kräftig, die Arbeitszeit ging zurück. Aber noch immer klafft in vielen Branchen eine Lücke zwischen Ost und West.

1989 fiel die Berliner Mauer. Im Jahr 2020, immerhin 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist das „Einreißen der Lohnmauer“ zwischen Ost- und Westdeutschland immer noch ein wichtiges Thema der Tarifpolitik. So führt die Gewerkschaft NGG unter diesem Motto zur Zeit eine Tarifkampagne in der ostdeutschen Ernährungswirtschaft und versucht mit Streiks in zahlreichen Unternehmen die Lohngleichheit zwischen Ost und West herzustellen. Noch heute, so die NGG, verdienen die Kolleginnen und Kollegen im Osten bis zu 900 € weniger pro Monat als im Westen. Damit hätte im Jahr 1990 sicherlich kaum jemand gerechnet. Bundeskanzler Helmut Kohl versprach damals „blühende Landschaften“ in wenigen Jahren und die Hoffnung war bei vielen groß, dass es in einem überschaubaren Zeitraum gelingen würde, die Arbeits- und Lebensbedingungen anzugleichen. Tatsächlich konnten die Gewerkschaften mit ihrer Tarifpolitik auch große Fortschritte erzielen, die Löhne und Gehälter stiegen kräftig, die Arbeitszeit ging zurück, aber immer noch klafft in vielen Branchen eine Lücke zwischen den west- und ostdeutschen Tarifstandards. Eine vollständige Gleichstellung ist noch längst nicht erreicht. Der folgende kurze Rückblick erinnert an die wichtigsten Stationen und Ergebnisse der tarifpolitischen Entwicklung.

Die Anfänge – Systemwechsel und erste Tarifabschlüsse

Die entscheidenden politischen Daten der deutsch-deutschen Entwicklung strukturierten auch die Tarifpolitik. Konnte zumindest noch in den ersten Monaten nach dem Umsturz in der DDR im November 1989 auf der Basis der DDR-Rechtsgrundlagen und des vorhandenen Kollektivvertragssystems gearbeitet werden, wurde nach den Volkskammerwahlen vom 18. März 1990 rasch klar, dass es zu einer Wirtschafts- und Währungsunion kommen würde. Der erste Staatsvertrag vom 18. Mai sah die Übertragung der Arbeitsrechtsordnung der Bundesrepublik auf die DDR vor. Am 1. Juli erfolgte nahezu vorbereitungs- und übergangslos die Einführung der Währungsunion, und schon drei Monate später, nicht einmal ein Jahr nach der Öffnung der Mauer, trat die DDR der Bundesrepublik bei.

Bereits Ende 1990 konnte man feststellen: Tarifverhandlungen in den neuen Bundesländern gehörten zum Alltagsgeschäft der Gewerkschaften. Gewerkschaftliche Forderungen, ablehnende Stellungnahme der Arbeitgeberverbände, langwierige Verhandlungsrunden, Arbeitskampfmaßnahmen und Tarifkompromisse - das waren auch in Ostdeutschland die Stationen von Tarifbewegungen, wie sie uns im Westen seit langem vertraut sind (Bispinck/WSI-Tarifarchiv 1991).

Doch was nach außen bereits so selbstverständlich erschien, war mehr als nur die Übertragung eines bewährten Verfahrens zur Konfliktregelung und zum Interessenausgleich. In Wirklichkeit war es Teil eines gewaltigen Umwälzungsprozesses in der Arbeitswelt der ehemaligen DDR, der sich auf alle Ebenen des Systems der industriellen Beziehungen bezog. Ein auch tarifpolitisch zentraler Faktor war die totale Diskreditierung des FDGB und seiner Gewerkschaften. Die DGB-Gewerkschaften mussten sich früher und stärker bei der Reorganisation bzw. beim Neuaufbau der gewerkschaftlichen Strukturen in der DDR engagieren als ursprünglich beabsichtigt.

Zu Beginn der Phase einer zum ersten Mal wirklich eigenständigen Tarifpolitik ergaben sich zahlreiche Schwierigkeiten. So existierten z.B. in vielen Bereichen noch keine Arbeitgeberverbände, mit denen Tarifverträge abgeschlossen werden konnten. Die Vertragspartei der Gegenseite befand sich in den ersten Wochen häufig noch "i.Gr." (in Gründung), wie auch auf den Tarifverträgen teilweise zu lesen ist, die Arbeitgeberverbandsmitglieder und Verhandlungsführer waren meist die bisherigen Betriebsleiter bzw. Kombinatsdirektoren. Gewerkschaftliche Aufbauarbeit und praktische betriebliche und tarifpolitische Interessenvertretung verliefen parallel.

1990 konzentrierten sich die Gewerkschaften zunächst auf die Realisierung eines tarifpolitischen „Sofortprogramms", das drei Komponenten beinhaltete:

- Regelungen zu Rationalisierungsschutz und Qualifizierung

- Sicherung der Realeinkommen und erste Schritte zur Anpassung an das westliche Tarifniveau

- Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit.

Die ersten Lohnanpassungen variierten zwischen einer Nettolohnsicherung und einer Anhebung um bis zu 40 %. Die Verträge hatten angesichts der unsicheren Verhältnisse kurze Laufzeiten von drei bis sechs Monaten. Die Arbeitszeiten wurden von den gesetzlichen 43,75 Std. auf 42 bis 40 Std. verkürzt.

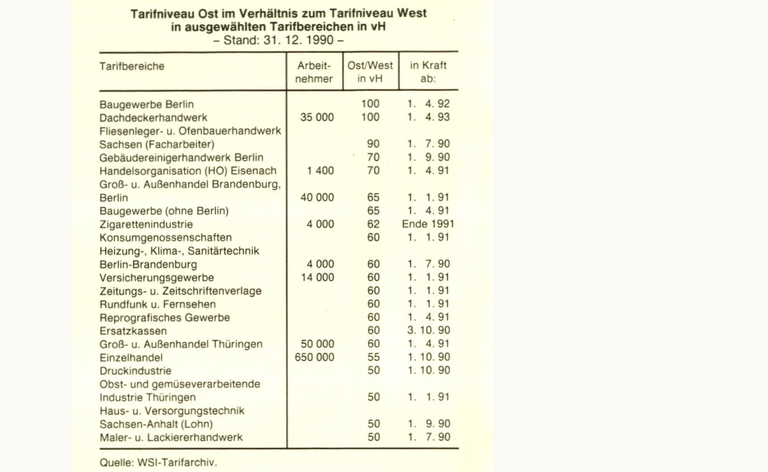

In aller Regel versuchten die Gewerkschaften die Übernahme der West-Tarifstrukturen zu vereinbaren und gleichzeitig die Ost-Tarifverdienste auf einen bestimmten Prozentsatz des West-Niveaus anzuheben. Ende 1990 befand sich das Gros der Beschäftigten mit seinen Tarifverdiensten bei 50 % und darunter. Dazu zählten u.a. große Industriezweige wie die Chemie- und Metallindustrie. In wenigen Tarifbereichen lag das vereinbarte Niveau zwischen 60 und 65 %. Und nur in Ausnahmefällen (z.B. Baugewerbe Berlin) gab es schon damals einen Stufenplan mit einer schrittweisen Anpassung an 100 % des Westniveaus.

Tarifjahre 1991 – 1994: Stufenpläne, Angleichung, Revision

Die Ausgangsbedingungen für die gewerkschaftliche Tarifpolitik im Jahr 1 nach der deutschen Vereinigung waren denkbar schwierig. Der ökonomische Horizont verdüsterte sich in den neuen Ländern im Laufe des Jahres 1991 immer mehr. Die tiefgreifende Transformationskrise in Ostdeutschland, die nach der Realisierung der Wirtschafts- und Währungsunion zwangsläufig einsetzte und durch das Wegbrechen der Ostmärkte noch verstärkt wurde, kam im Laufe des Jahres zum vollen Ausbruch. Hinzu kam, dass die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in den neuen Ländern in den ersten Jahren drastisch zurückging.

Dennoch gelangen Tarifabschlüsse, die zum Teil weitreichende Anpassungen an das Westniveau vorsahen. Es ließen sich zwei unterschiedliche Formen von Tarifabschlüssen beobachten. Zum einen kam es zu Verträgen mit einer oder maximal zwei Erhöhungen der Tarifverdienste und einer relativ kurzen Laufzeit meist bis zu einem Jahr. Zum andern wurden in einigen Tarifbereichen aber auch Stufenabkommen vereinbart, die bei einer Laufzeit von meist mehreren Jahren eine schrittweise Anpassung der Löhne und Gehälter bis auf 100 % des Westniveaus vorsehen. Das prominenteste Beispiel war das nach acht Verhandlungsrunden Anfang März 1991 erreichte Tarifergebnis in der Metall- und Elektroindustrie Mecklenburg-Vorpommerns, das u.a. seine stufenweise Anhebung der Löhne und Gehälter bis zum April 1994 auf 100 des Tarifniveaus in Schleswig-Holstein vorsah. Es wurde auf die übrigen ostdeutschen Metalltarifbereiche übertragen.

Der Erfolg war nicht von Dauer und der Abschluss von Anfang an umkämpft. Wie überhaupt die Tarifpolitik rasch zum Sündenbock der massiven Wirtschafts- und Arbeitsmarktprobleme in den neuen Ländern gemacht wurde. Von einem sich selbst tragenden wirtschaftlichen Erholungsprozess konnte 1992 keine Rede sein. Im Gegenteil: der Prozess des Zusammenbruchs der Industriestrukturen setzte sich fort, die Privatisierung der Treuhandbetriebe geriet ins Stocken, eine wirkungsvolle Sanierungspolitik war nicht in Sicht. Der Beschäftigungsabbau schritt weiter voran. Es bestand die reale Gefahr, dass der Industriestandort Ost insgesamt von der Landkarte verschwindet, mit allen absehbaren Konsequenzen für die übrige Wirtschaft. Der Sachverständigenrat, die Bundesbank, die Bundesregierung und die Arbeitgeber ohnehin forderten immer lauter eine Revision der Tarifpolitik und ganz konkret auch der abgeschlossenen Tarifverträge. Da nützte es wenig, wenn die Gewerkschaften auf die nach wie bestehende große Kluft zwischen den tariflichen Arbeits- und Einkommensbedingungen in Ost und West aufmerksam machten.

Konflikt um Stufenplan in der Metallindustrie

Tatsächlich war die vereinbarte Anpassungsgeschwindigkeit der Tarifstandards in einzelnen Branchen enorm: Am Beispiel der Metallindustrie (Sachsen) lässt sich die Entwicklung seit Anfang 1991 verfolgen: Der tarifliche Grundlohn in der Eckgruppe betrug Anfang 1991 1.152 DM und wurde in drei Stufen (4/91, 4/92; 4/93) auf dann 2. 145 DM angehoben. Dies bedeutet eine Steigerung von Anfang 1991 bis Ende 1993 um 86,2 %, jahresdurchschnittlich 28,7 %. Da im gleichen Zeitraum auch die Westlöhne stiegen, kletterte das Tarifniveau, in diesem Fall Sachsen/Bayern, von 49,5 auf 79,6 %. Betrachtet man die tarifliche Grundvergütung auf Jahresbasis inkl. Sonderzahlungen, dann stieg sie in der Ecklohngruppe von 16.551 DM in Jahr 1991 auf 24.591 DM in 1993. Das entsprach einer Steigerung von 48,6 % bzw. jahresdurchschnittlich 16,2 %.

Es kam zu einem außerordentlich harten Konflikt (Bispinck/WSI-Tarifarchiv 1993). Gesamtmetall machte, unterstützt von der Bundesregierung, mächtig Druck und drängte auf die Nutzung der 1991 vereinbarten Revisionsklausel. Die Schlichtungsverhandlungen scheiterten und die Metallarbeitgeber im Februar 1993 die „außerordentliche Kündigung“ des Stufenabkommens. Die IG Metall verurteilte dies als „eklatanten Rechtsbruch“. Es kam zu massiven Warnstreiks und, nach erfolgreicher Urabstimmung, zu einem regulären zweiwöchigen Arbeitskampf mit rund 30.000 Streikenden schwerpunktmäßig in Sachsen. Die Tarifparteien einigten sich schließlich auf eine Verschiebung der Lohnanpassung um zwei Jahre bis 1996 mit einer erneuten Revisionsklausel und die Einführung einer Härtefallklausel. Sie erlaubte eine befristete Abweichung von den Tarifbestimmungen. In den kommenden Jahren gab es um ihre Anwendung immer wieder Konflikte. Die Arbeitgeber versuchten sie zur Öffnungsklausel für eine möglichst große Zahl von Unternehmen zu machen, die IG Metall betrachtete sie als "Ausnahme von der Ausnahme", da bereits der neu vereinbarte Tarifvertrag der schlechten wirtschaftlichen Lage der Branche Rechnung trage. Tatsächlich wurde die Härtefallklausel Metall Ost zum Bezugsbeispiel für die tariflichen Öffnungsklauseln, die die Arbeitgeber in den kommenden Jahren in zahlreichen Branchen auch in Westdeutschland forderten (und auch durchsetzen konnten). Auch in anderen ostdeutschen Wirtschaftszweigen wurden in der Folge des Metallabschlusses eine Revision von Stufenabkommen vereinbart.

Tarifentwicklung ab 1995 – schrittweise Anpassung und Arbeitskämpfe

Nach den spektakulären Anfangsjahren vollzog sich die tarifpolitische Entwicklung in den neuen Bundesländern seit Mitte der 1990er Jahre deutlich unauffälliger. Die Tarifpolitik hatte einen mit Westdeutschland vergleichbaren Rhythmus gefunden. Die Auseinandersetzungen um die Tarifangleichung Ost/West ging weiter, aber zumeist konnten lediglich kleinere Anpassungsschritte vereinbart werden. Und wenn auch die tariflichen Grundvergütungen dann das Westniveau erreicht hatten, blieben doch oft genug die Arbeitszeitregelungen, die Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) und andere manteltarifliche Bestimmungen hinter den Weststandards zurück.

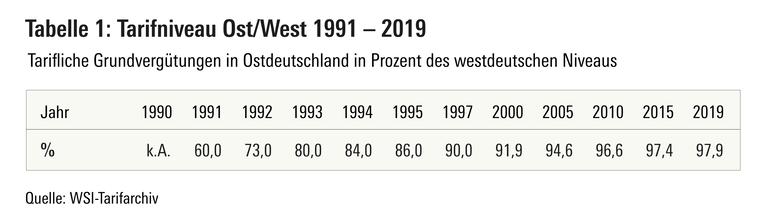

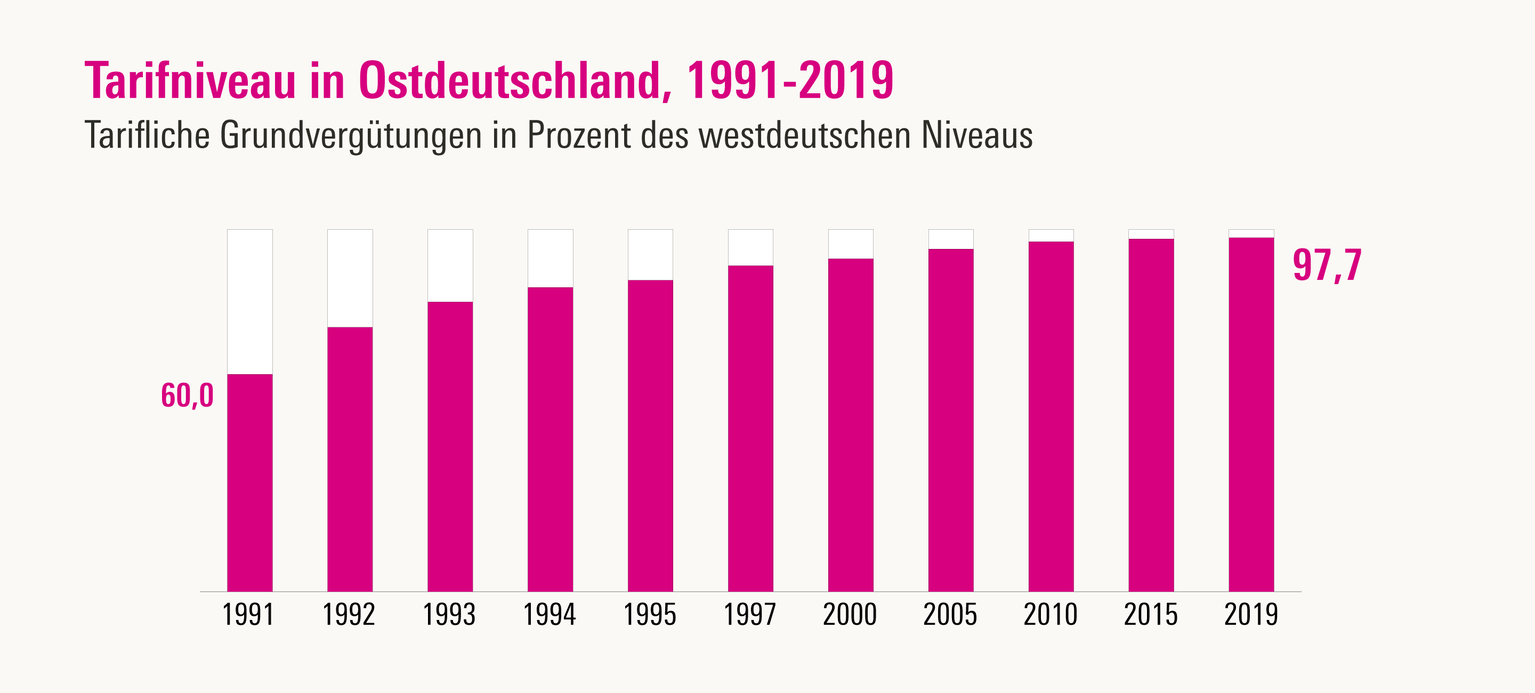

Das Tarifniveau der ostdeutschen Grundvergütungen betrug nach den ersten Anhebungen in den Jahren 1990/1991 ca. 60 % der westdeutschen Tariflöhne und -gehälter und steigerte sich in großen Sprüngen bis 1997 auf 90 % (Tabelle 1). Danach ging das Anpassungstempo drastisch zurück. Am aktuellen Rand beträgt das Tarifniveau knapp 98 %.

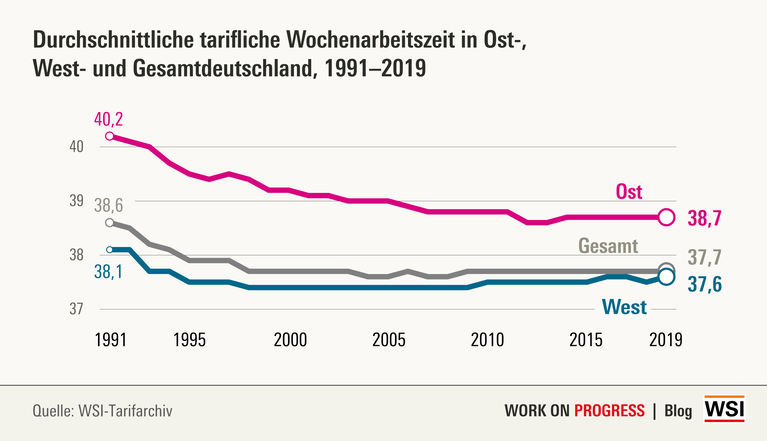

Eine ähnliche, wenngleich langsamere Entwicklung zeigt sich bei der tarifvertraglichen Wochenarbeitszeit. Nach einem großen Schritt von der gesetzlichen Wochenarbeitszeit in der DDR (43,75 Std.) auf eine tarifliche Arbeitszeit von gut 40 Std. ging es anschließend in sehr kleinen Schritten auf ein Niveau von rund 39 Std. im Jahr 2000 und seitdem verharrt die Arbeitszeit bei 38,7 Std. und ist damit eine Stunde länger als in Westdeutschland.

Der (gescheiterte) Kampf um die 35-Stunden-Woche in der Metallindustrie

Gerade die Anpassung der Arbeitszeit erwies sich als ein tarifpolitisch sehr schwieriges Gelände. Dies zeigt beispielhaft der Konflikt um die Wochenarbeitszeit in der ostdeutschen Metallindustrie (Schmidt 2003). Im Jahr 2003 forderte die IG Metall für die ostdeutsche Eisen- und Stahlindustrie und die Metallindustrie eine Verkürzung der tariflichen Arbeitszeit von 38 Stunden auf das Westniveau von 35 Stunden. Eine Marke von großer tarifpolitischer Bedeutung, denn diese konnte im Westen in diesen und einigen anderen Branchen erst nach harten Arbeitskämpfen durchgesetzt werden. Die Lohnstückkosten, so die Gewerkschaft, seien inzwischen auf westdeutschem Niveau, der reale Kostenanstieg also verkraftbar.

Die Metallarbeitgeber lehnten die Forderung ab, die IG Metall rief zu Warnstreiks auf und erklärte die Verhandlungen schließlich für gescheitert. Nach Urabstimmungen begann Anfang Juni 2003 der Arbeitskampf in der Stahlindustrie, den die Gewerkschaft nach einer Woche mit einem positiven Ergebnis abschließen konnte: In einem Stufenplan sollte die 35-Stunden-Woche bis 2009 eingeführt werden. Die Streiks wurden in der zweiten Woche auf die Metallindustrie ausgedehnt, in der dritten Streikwoche drohten Fernwirkungen in der westdeutschen Automobilindustrie. Bei BMW und VW kam es zu Produktionsstopps. Unterdessen wuchs die Skepsis in der IG Metall gegenüber dem Arbeitskampf. Es gab deutliche Kritik der Betriebsratsvorsitzenden am Vorgehen der Gewerkschaft. Erneute Verhandlungen, in denen die IG Metall auch flexible Arbeitszeitregelungen und Härtefallklauseln anbot, scheiterten. Auch ein letztes Spitzengespräch blieb ohne Ergebnis. Ende Juni entschied die IG Metall, den Streik und damit die gesamte Tarifbewegung zu beenden. Sie räumte die „bittere Wahrheit“ der Niederlage ein. Auf Jahre hinaus war dieses Thema faktisch nicht mehr verhandelbar.

Auch ein erneuter Anlauf im Jahr 2019 (also 16 Jahre später), bei dem die IG Metall zuletzt eine stufenweise flexible Verkürzung über zehn Jahre (!) von 38 auf 35 Stunden in der Woche anbot, scheiterte nach monatelangen Gesprächen und Verhandlungen. Was derzeit bleibt, sind haustarifvertragliche Regelungen in einzelnen Unternehmen.

Schwache Tarifbindung – mangelnde betriebliche Interessenvertretung

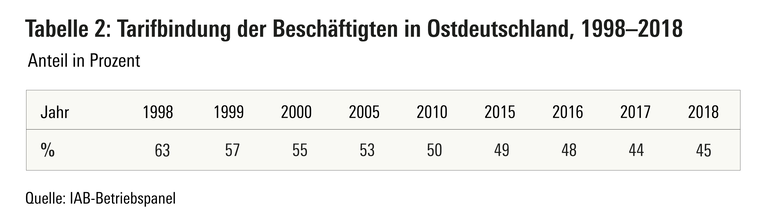

Ein zentrales Problem der künftigen Tarifpolitik in Ostdeutschland ist die strukturelle Schwäche des klassischen dualen Systems der industriellen Beziehungen, die in den neuen Bundesländern besonders ausgeprägt ist (Lübker/Schulten 2020, Schulten/Lübker/Bispinck 2019) : Die Tarifbindung der Beschäftigten ging von 1998 bis 2018 von 63 % auf 45 % zurück, bezogen auf die Betriebe schrumpfte der Anteil von 35 % auf 20 %. Dabei gibt es zwischen den Wirtschaftszweigen erhebliche Unterschiede: Im Einzelhandel beträgt die Tarifbindung der Beschäftigten aktuell lediglich 20%, im verarbeitenden Gewerbe sind es 32 %, im Baugewerbe 54 % und in der Energieversorgung/Abfallwirtschaft 80 %. Die öffentliche Verwaltung/Sozialversicherung nimmt mit 97 % die Spitzenposition ein.

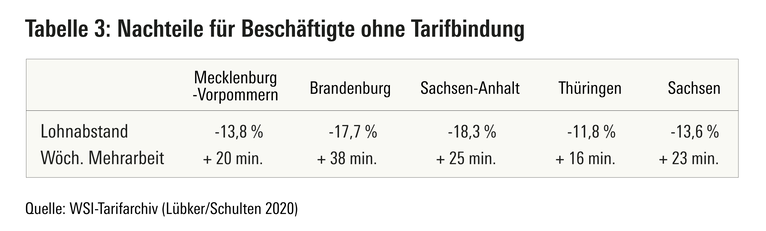

Der mühsam erkämpfte tarifpolitische Fortschritt kommt also immer weniger Beschäftigten zugute. Beschäftigte in (vergleichbaren) Betrieben ohne Tarifbindung arbeiten deutlich länger und verdienen erheblich weniger als ihre Kolleg*innen in tarifgebundenen Betrieben (Lübker/Schulten 2020).

Ein weiteres kommt hinzu: Nur in einem abnehmenden Teil der Betriebe können die Beschäftigten auf eine betriebliche Interessenvertretung zurückgreifen. In der Privatwirtschaft gibt es in Ostdeutschland durchschnittlich lediglich in 9 % der Betriebe für 36 % der Beschäftigten einen Betriebsrat. Die Situation hängt stark von der Betriebsgröße ab. Besonders benachteiligt sind Beschäftigte in Kleinbetrieben. In Betrieben ab 500 Beschäftigten verfügen dagegen rund 90 % der Betriebe und Beschäftigten über eine betriebliche Interessenvertretung.

Die idealtypische Situation des deutschen Standardmodells der industriellen Beziehungen, die Kombination von Branchentarifvertrag und Betriebsrat, stellt in Ostdeutschland heute mehr denn je eine Ausnahme dar. Sie gilt gerade einmal für 14 % der Beschäftigten der privatwirtschaftlichen Betriebe ab 5 Beschäftigten. Weitere 10 % weisen einen Haustarifvertrag und Betriebsrat auf. Fast die Hälfte der Beschäftigten (48 %) haben weder einen Tarifvertrag noch einen Betriebsrat.

Perspektive: Politische Stützung des Tarifsystems und Einreißen der Lohnmauer

30 Jahre nach der deutschen Einigung zeigt die Entwicklung der Tarifpolitik ein wechselvolles Bild. Die Gewerkschaften können auf breiter Front auf beeindruckende Ergebnisse ihrer Tarifpolitik verweisen. Die Tarifangleichung Ost/West ist in vielen Branchen gelungen. Sie haben aber auch Niederlagen erlitten, die zum Teil langfristige Folgewirkungen hatten. Ein genauer Blick zeigt auch wachsende weiße Flecken auf der Tariflandkarte, und in manchen ostdeutschen Tarifbereichen bleiben die tariflichen Regelungen und Leistungen hinter dem Westniveau zurück. Und auch da, wo das Ziel erreicht ist, bedeutet dies noch nicht, dass die Tarifstandards auch eingehalten werden. Es bleibt also noch einiges zu tun. Zwei Ansätze stehen im Zentrum der politischen Diskussion und Praxis: Die Politik muss mehr tun, um das Tarifsystem, insbesondere den Flächentarifvertrag, zu stärken. Dabei haben auch die ostdeutschen Landesregierungen Handlungsmöglichkeiten, etwa durch die konsequente Bindung der öffentlichen Auftragsvergabe an die Tariftreue. Die Tarifparteien sind aber in erster Linie auch selbst gefordert. Die eingangs erwähnte Kampagne „Wir reißen die Lohnmauer ein!“ der Gewerkschaft NGG ist ein eindrucksvolles Beispiel, wie durch aktive Tarifpolitik bis hinzu Arbeitskampfmaßnahmen konkrete Fortschritte erzielt werden können.

Ausführliche Dokumentation zum Download:

Bispinck, R. (2020): Tarifpolitik in Ostdeutschland 1990-2020. Elemente qualitativer Tarifpolitik, Nr. 88, Düsseldorf, Oktober 2020.

Literatur

Bispinck, R./WSI-Tarifarchiv (1991): Auf dem Weg zur Tarifunion - Tarifpolitik in den neuen Bundesländern im Jahr 1990, in: WSI-Mitteilungen 3/1991, S. 145-156.

Bispinck, R./WSI-Tarifarchiv (1993): Der Tarifkonflikt um den Stufenplan in der ostdeutschen Metallindustrie - Anlass, Entwicklung, Ergebnis, in: WSI-Mitteilungen 8/1993, S. 469-481.

Bispinck, R./WSI-Tarifarchiv (1994): Zwischen Revision und Angleichung - Der schwierige Spagat der Tarifpolitik in Ostdeutschland im Jahr 1993, in: WSI-Mitteilungen 3/1994, S. 154-165.

Lübker, M./Schulten, Th. (2020): Tarifbindung in den Bundesländern: Entwicklungslinien und Auswirkungen auf die Beschäftigten (pdf), Elemente qualitativer Tarifpolitik Nr. 87, Düsseldorf, September 2020.

Schmidt, R. (2003): Der gescheiterte Streik in der ostdeutschen Metallindustrie, in: PROKLA Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, Heft 132, 33. Jg., 2003, Nr. 3, 493-509.

Schulten, T./Lübker, M./Bispinck, R. (2019): Tarifverträge und Tarifflucht in Sachsen, WSI-Study 19. Düsseldorf.

Zurück zum WSI-Blog Work on Progress

Autor

Dr. Reinhard Bispinck, Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Köln, Promotion 1986. Ab 1979 wissenschaftlicher Referent am WSI, von 1989 bis 2017 Leiter des WSI-Tarifarchivs, 2013 bis 2017 Abteilungsleiter des WSI der Hans-Böckler-Stiftung. Forschungsschwerpunkte: Tarifpolitik, Industrielle Beziehungen, Sozialpolitik.